「優秀な人ほど辞めていく」現象をデータで裏付け。離職を防ぐ本当のポイント【調査結果】

更新日:2025/05/09

多くの経営者・人事担当者・上司の方を悩ませる「優秀な人ほど辞めていく」という現象。経験的にそのような気がしていても、本当にそうなのか、なぜそうなるのかは不明確ではないでしょうか。

今回、ドリームホップの調査によってこの「優秀な人ほど辞めていく現象」がデータ上でも明らかになりました。調査結果を紐解きながら、優秀な人はなぜ会社を辞めてしまうのか、会社にとってダメージの大きな離職を防ぐ方法はどのようなものか解説します。

場当たり的な対策ではなく、根幹から見直し、働きやすく、業績も維持・向上される組織づくりのためにぜひ最後までご覧ください。

ストレスチェックのビッグデータで退職者と在職者を比較

今回の調査の目的や概要を見てみましょう。

調査の目的

ドリームホップでは、働きやすい組織づくりを通じて企業の力を高めるために、さまざまなデータ利活用や働く場でのメンタルヘルスにかかわる調査・研究を行っています。

どのような企業にとっても人材確保が困難になっている今、とくに企業にとってインパクトの強い「優秀な人物の流出」について、現状把握を行い、原因を探るために調査を行いました。

調査の概要

今回の調査は、ストレスチェックのビッグデータを用いて、以下のとおり行われました。

| 調査テーマ | 在職者とストレスチェック実施後1年以内に離職する労働者のストレス要因の比較による、職場定着に関する因子の探索 |

| データ抽出期間 | 2019年から2022年の新職業性ストレス簡易調査票を用いたストレスチェック(以下、「ストレスチェック」)実施分 |

| 調査対象 | ドリームホップのツール(ORIZIN)を用いたストレスチェックの結果データ |

| サンプル数 | 105社(在職者約3,700人・ストレスチェック実施後1年以内に離職する労働者 約25,000人) |

| 分析方法 | 匿名化されたストレスチェック回答データを用い、ストレス内容に関するクロス集計および多変量分散分析を実施 |

結果の概要

調査の結果、在職者とストレスチェック実施後1年以内の離職者ではストレスを感じる場面・内容やストレスの感じ方の強さに差があることがわかりました。そのことから「近い将来に会社を辞める人はむしろワークエンゲージメントが高い」「勤続する人はワークエンゲージメントが低い」という傾向もみられました。くわしくは後述します。

【関連記事:ストレスチェックの運用ガイド|効果的な実施と活用で職場環境を改善】

今回注目するストレス因子

ストレスチェックは、80問・57問などの一般的によく用いられる設問で構成される場合と、会社独自の設問を用いたり、追加したりする場合とがあります。今回はどのような設問を用いてもストレスチェックで把握しやすいストレス因子のうち、在職者とストレスチェック実施後1年以内の離職者の間で有意な差がみられた以下の30項目に注目しました。

- ワークエンゲージメント

- 一体感

- ワークライフバランス

- 仕事満足感

- キャリア教育

- 雇用形態の多様性

- 評価制度

- 経営層への信頼

- 雇用の安定

- 報酬

- 尊重

- 職場に対する評価

- 失敗の挽回

- 変化

- 能力開発

- 上司からの評価

- 同僚

- 上司

- 成長

- 職責

- 葛藤

- 物理的な環境

- 働きがい

- 適性

- 技能

- 職場内対人関係

- 発言権

- 感情面の負担

- 身体的な負担

- 質的負担

【関連記事:ストレスチェック集団分析結果の見方は?部署・年代・階層別の傾向と対策を解説】

在職者と1年以内の離職者の差が大きかったストレス因子

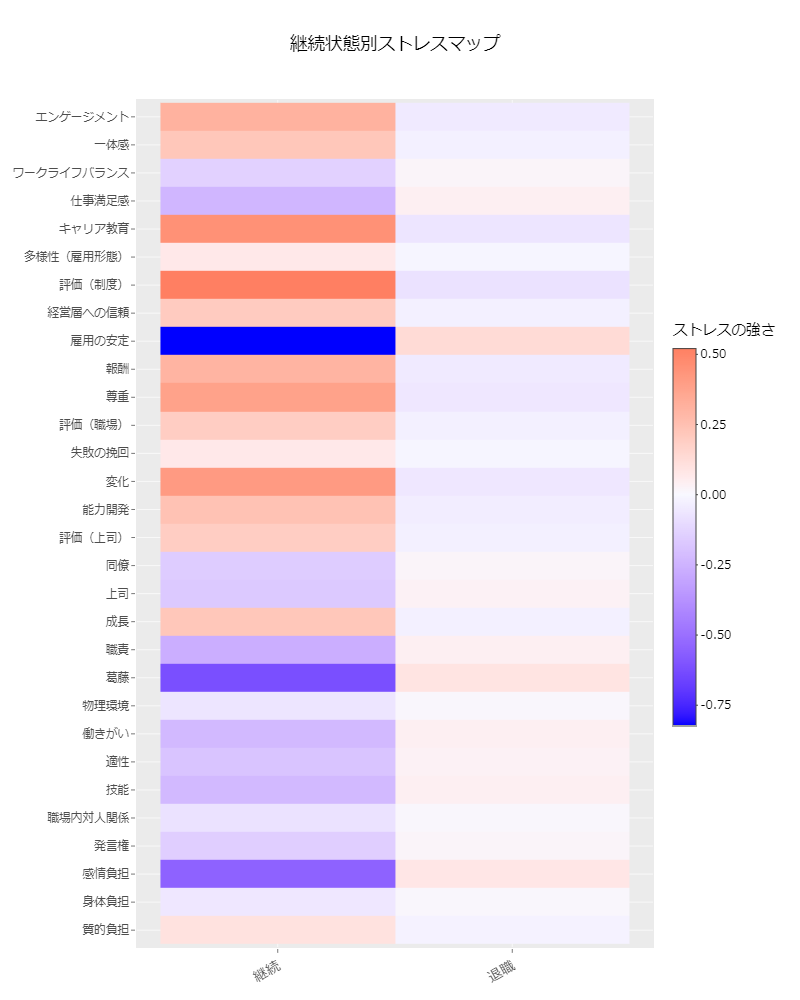

上のグラフは、在職者とストレスチェック実施後1年以内の離職者をそれぞれの群(以下、在職者群・離職者群)に分け、因子ごとのストレスの強さを表したものです。(「継続」とは雇用継続を表します。)赤色が濃くなるほどストレスが強く、青色が濃くなるほどストレスは弱いことが示されています。

とくに以下の因子については、在職者群と離職者群で顕著な差がみられます。

- キャリア教育

- 評価制度

- 雇用の安定

- 変化

- 葛藤

- 感情面の負担

「キャリア教育」「評価制度」「変化」については、在職者群で強いストレスを抱える傾向がみられる一方で、離職者群ではストレスがやや弱い傾向があります。「雇用の安定」「葛藤」「感情面の負担」については、在職者群でストレスが非常に弱い傾向がありますが、離職者群ではやや強めのストレスを感じている人が多いようです。

平たく言えば、キャリア教育や人事評価、変化の度合いやあり方についてのストレスは、離職のリスクにはあまり関係がないようです。雇用の不安定さや葛藤、感情負担の強さは働く人を退職に追い込む一因になり得る、離職リスクの高い要素だと考えられます。以下でよりくわしく見ていきましょう。

【関連記事:職場環境改善の鍵!ストレスチェックで高ストレス者に対応するための3ステップ】

在職者群と離職者群で差が小さいストレス因子

上のグラフを再度ご覧ください。在職者群と離職者群の差が小さい項目も見てみましょう。棒グラフの色のコントラストが強くないか、同じような色をしている以下の3項目に注目します。

- 物理的な環境

- 職場内対人関係

- 身体的な負担

これらは、いずれの群でも感じるストレスの強さにそれほど大きな差のない傾向がみられます。働きやすさを高めるために建物や執務スペースを改装したり、移転したりする例や、人間関係の良さ・身体的な負担の軽さをアピールしたりする例がありますが、今回の調査によれば、これらが勤続できるかどうかとは直接大きな関係を持たないと言えるかもしれません。

しかし、調査結果上大きな影響を持たないとはいえ、職場ごとに抱える問題や課題の優先順位は異なります。課題間の組み合わせと関係性によっては無視できないものと考えておくと良いでしょう。

在職者がストレスを感じやすく、離職者はストレスを感じにくい因子

グラフ上、在職者群で濃い~やや濃い赤色を示し、離職者群では青みのある色を示しているのが以下の因子です。

- ワークエンゲージメント(グラフでは「エンゲージメント」)

- キャリア教育

- 評価制度

- 報酬

- 尊重

- 変化

これらの項目に不満やストレスを感じていても、従業員は離職を選びにくく、満足していても退職してしまう可能性がある因子だと言えます。

「仕事のモチベーションが高まる取り組みをしよう」「キャリア教育を取り入れよう」「人事評価制度を変えよう」「給料を上げよう」などの意気込みで施策を行うことは、どちらかといえば優先度の高くないのかもしれません。他の因子との関連を見て、取り組みの妥当性・必要性を評価する必要があるでしょう。

【関連記事:【企業必見】ストレスチェックでわかる退職リスク!離職防止のための具体的な対策と活用事例】

少しの不満で従業員が退職を選ぶかもしれない「離職リスク」因子

グラフ上、在職者群で濃い~やや濃い青色を示し、離職者群では赤みのある色を示しているのが以下の因子です。

- 雇用の安定

- 葛藤

- 感情面の負担

これらの項目にストレスがなければ勤続を選び、ストレスがあると離職してしまう可能性が高い因子です。

ここで着目したいのは、離職者群のグラフ上、ストレスの強さが0.50に近い値を示す、「濃い赤色の項目がない」ということです。濃い赤色は強いストレス傾向を示しますが、言い換えると「強いストレスや不満がなくても退職してしまう人が多い」ことがわかります。

雇用が安定していたり、葛藤や感情面の負担が少なかったりすれば勤続する人が多く、「クビになるのだろうか」と不安を感じたり、葛藤や感情面の負担を経験したりすれば、従業員は会社を辞めてしまうかもしれないと言えます。

従業員がこれらのストレスを抱えないように対策を講じることは、どのような企業にとっても重要そうです。

世代交代と中堅・若手層の離職対策

今回の調査で得られたデータを年代別に分けて集計してみると、興味深いことがわかります。

20代のデータと60代のデータを比較すると、在職者群・離職者群同士でも「ワークライフバランス」や「キャリア教育」、「報酬」などいくつかの項目で異なる傾向がみられます。

職場内の世代構成はそれぞれ異なるため、職場ごとの世代構成にも配慮しながら改善ポイントを見極める必要がありそうです。

本当に「エンゲージメントを高めれば従業員が辞めない」のか

近年、とくに人事領域では、「エンゲージメントを高めれば従業員の離職を防げる」という考え方が広まっています。今回の調査結果から、改めてこのエンゲージメントと離職リスクについて考えてみましょう。

【関連記事:エンゲージメントとは?意味や種類、向上させるメリット・方法を解説】

人事領域において大切な「2つのエンゲージメント」

エンゲージメントと離職リスクの関係性においては、「エンゲージメント」という言葉の示す意味合いが重要です。

エンゲージメントという言葉にはさまざまな意味がありますが、人事領域において大切なエンゲージメントは以下の2つでしょう。

- ワークエンゲージメント:仕事そのもの・働くことへのエンゲージメント

- 従業員エンゲージメント:会社・職場へのエンゲージメント

ワークエンゲージメントが高ければ、仕事そのものにポジティブで、やる気や熱意に満ち、エネルギッシュに働く状態がみられます。従業員エンゲージメントが高い状態とは、会社・職場への愛着があり、「この会社で働いてよかった」と感じている状態です。

人事領域で「エンゲージメント」と言われるものは上記のいずれにあてはまるのか、いずれにもあてはまるのかを考えながら、さまざまな施策を講じたり、分析を行ったりすることが必要です。

2つのエンゲージメントの違いを直感的にわかりやすく説明するために、3人の人物像で考えてみましょう。

【Aさん/ワークエンゲージメント:高い・従業員エンゲージメント:低い】

仕事が大好きで、成果も非常に高い。スキルアップに勤しんでおり、来月も資格試験にチャレンジする。

しかし、会社に対してはネガティブな気持ちを抱えており、自らのやりたい仕事ができたり、能力を高く評価してくれたりする会社があれば転職しようと考えている。

【Bさん/ワークエンゲージメント:低い・従業員エンゲージメント:高い】

成績は平均程度かやや低く、業務スピードや失敗で同僚を困らせてしまう場面もある。

上司からの評価は決して高いとは言えないが、給料が安定的にもらえており、クビになる気配もなく、この会社なら勤め続けられてよかったと感じている。

【Cさん/ワークエンゲージメント:高い・従業員エンゲージメント:高い】

入社してわからないことがあったが、同僚や上司の助けを得ながらコツコツとスキルを高め、いまや部署のエースである。

チームメンバーと一緒にプロジェクトを成功に導いたり、新たなチャレンジを応援してもらえたりすることが楽しく、後輩の成長をサポートしながらさらにこの会社で魅力ある仕事をしていきたいと考えている。

やや極端な例ではありますが、3人のそれぞれの特徴を周囲の人に置き換えて考えると、組織にとっていずれの人物が「できる人」なのか、手放してはならない人物は誰なのかわかりやすいかもしれません。

「できる人」(ハイパフォーマー)とエンゲージメント

ハイパフォーマー、いわゆる「できる人」とエンゲージメントには関係があります。仕事のパフォーマンスと関係が深いのは「ワークエンゲージメント」です。上記の3人の人物の例でいえば、AさんとCさんはハイパフォーマーです。

ワークエンゲージメントが高い人は、仕事ができる「ハイパフォーマー」だと言われています。

ハイパフォーマーは組織への利益をもたらし、生産性も高いため、ぜひとも手放したくない存在です。

従業員エンゲージメントと離職リスク

従業員エンゲージメントが高い人は、必ずしもハイパフォーマーだとは限りません。Bさんのように成績が悪くワークエンゲージメントが低い状態でも、従業員エンゲージメントが高ければ勤続しようとするケースも珍しくありません。

今回の調査ではそれが明らかになりました。「ワークエンゲージメント」については、在職者群で中程度の赤色を示していますが、従業員エンゲージメントにかかわる「雇用の安定」「同僚」「上司」などの項目は、在職者群ではストレスが低い傾向にあります。従業員エンゲージメントが高ければ離職リスクは下がり、勤続につながりやすい傾向があると考えられます。

【関連記事:プレゼンティーズムで損をするのは誰?企業と従業員双方を守るための対策】

「優秀な人ほど辞めていく」

ここで、「エンゲージメントが高ければ従業員が辞めない」という説について改めて見てみましょう。「従業員エンゲージメントが高い人は会社を辞めにくい」という傾向については、今回の調査の結果からも肯定できそうです。

一方で、ワークエンゲージメントの高さについては、勤続には直接の関係がなさそうでした。むしろ、離職者群ではワークエンゲージメントが高く、従業員エンゲージメントが低い傾向がみられたことから、自らがより仕事に没頭でき、能力を活かせる環境を求めて離職しやすいのかもしれません。

仕事ができても会社が好きではない人は会社を辞めてしまいやすい、ということが、調査結果によって判明したのです。「優秀な人ほど辞めていく」という経験則の裏付けとも言えるでしょう。

【関連記事:ウェルビーイング採用とは?企業と従業員の幸福度を高める戦略】

ワークエンゲージメントも従業員エンゲージメントも高める

会社の存続や成長を考えれば、「生産性の高い優秀な人物に勤続してもらう」ことが一番です。前述の例でいえば、ワークエンゲージメントも従業員エンゲージメントも高いCさんが勤続することが組織にとって重要です。

そのためには、大きな流れとして以下の2つが考えられます。

- 従業員エンゲージメントが高い人物のワークエンゲージメントを引き上げる

- ワークエンゲージメントが高い人物の従業員エンゲージメントを引き上げる

そして、このいずれに重きをおくかは、組織の現状によって異なります。また、具体的にどのような点に重大な課題があるのか、課題同士はどのように関係しているかも重要な点です。

闇雲に「従業員エンゲージメントを高めるためにコミュニケーションの活性化をしよう」と考えても、特定の部署にしかあてはまらない場合があったり、それよりも重大な課題がほかにあったりすれば、せっかくの取り組みが効果を発揮できない可能性があるのです。

優秀な人物を逃さず、今いる従業員をハイパフォーマーに育てる最短距離を進むには、組織の現状を把握することが一番です。

組織の現状把握は毎月たった1分のアンケートから

組織の現状を知るために、パルスサーベイを取り入れる企業が増えています。定期的に従業員の声を集めてモニタリングしていくことで、以下のメリットがあります。

- 課題の早期発見・対処ができる

- 組織や従業員の変化・推移や傾向がわかる

- 職場改善の施策についてPDCAを回しやすい

離職しそうな従業員が判明すればアラートしてくれる「離職予測」や従業員のケアに役立つコメント機能が好評の「Res-Q」は、現在アンケートツールを無料で利用できます。

毎月従業員に送られるアンケートは1分以内で回答でき、スマホでも利用できるため大きな負担がありません。優秀な人物が働きやすく、優秀な人物が育って勤続できる職場づくりの第一歩に、ぜひRes-Qをご活用ください。

株式会社ドリームホップ

HRtech事業本部 運用支援グループ

臨床心理士・公認心理師

大学院終了後、東日本大震災の被災自治体にて自治体人事課業務、全国自治体派遣職員の生活援助、職員の安全衛生、健康管理、カウンセリング、メンタルヘルス対策等の業務を経験し、株式会社ドリームホップ入社。

現在は、年間100~200組織のストレスチェック、カウンセリング、研修等に携わりながら、企業のメンタルヘルス対策・組織改善にかかわるプロダクト開発・学術研究に従事している。