会社基本情報の登録

入力する項目

登録する内容をタブごとに説明しますが、一部のタブについては他処理との関係もあり、

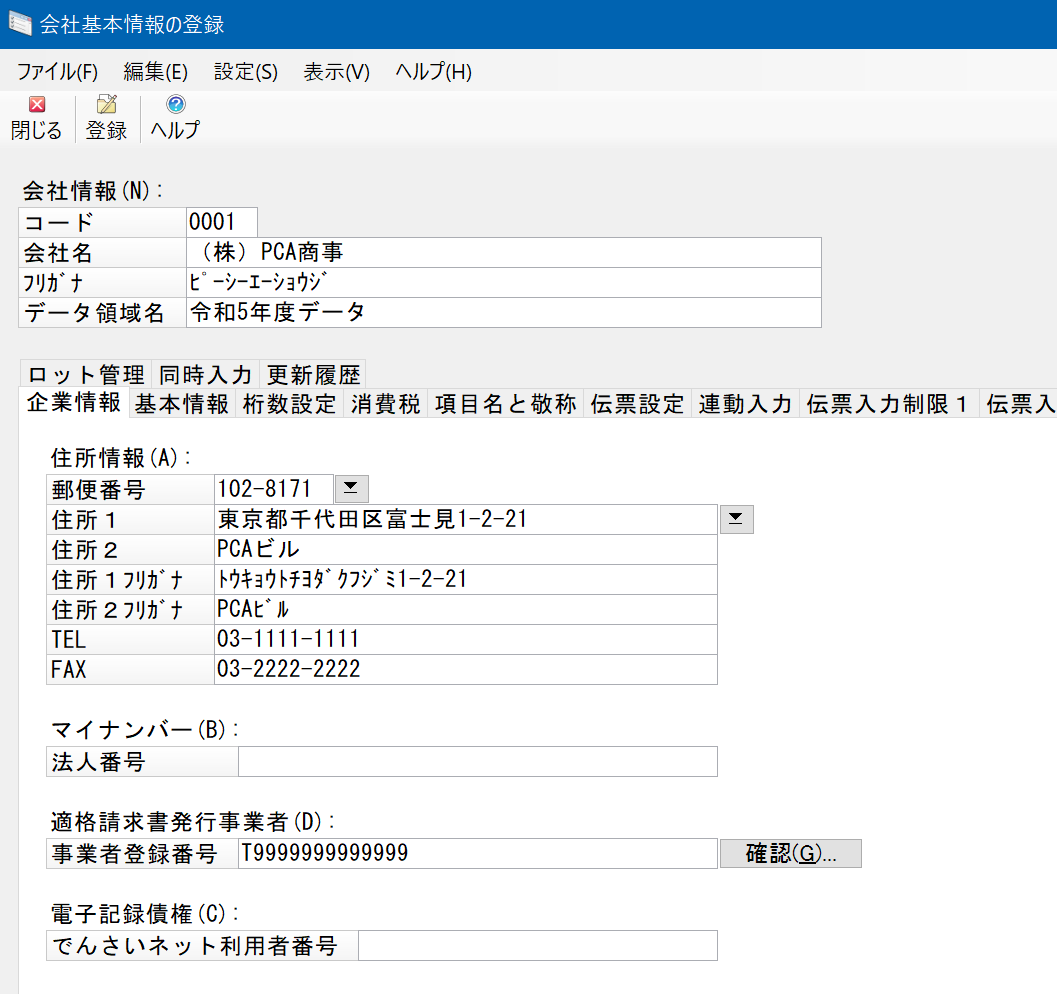

(1) 会社情報、企業情報

会社名や会社住所などを登録します。

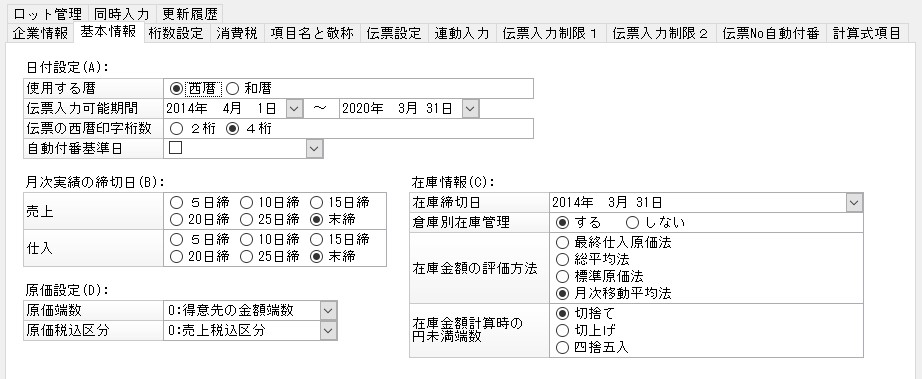

(2) 基本情報

日付情報/在庫情報などを登録します。

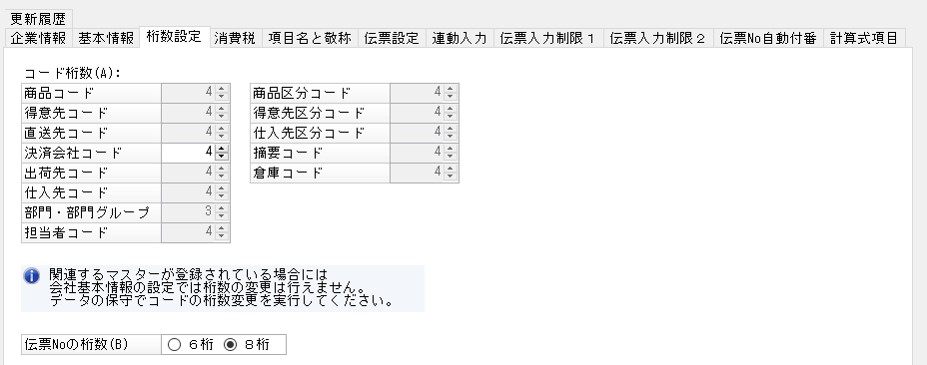

(3) 桁数設定

マスターのコード桁数と伝票№桁数を登録します。

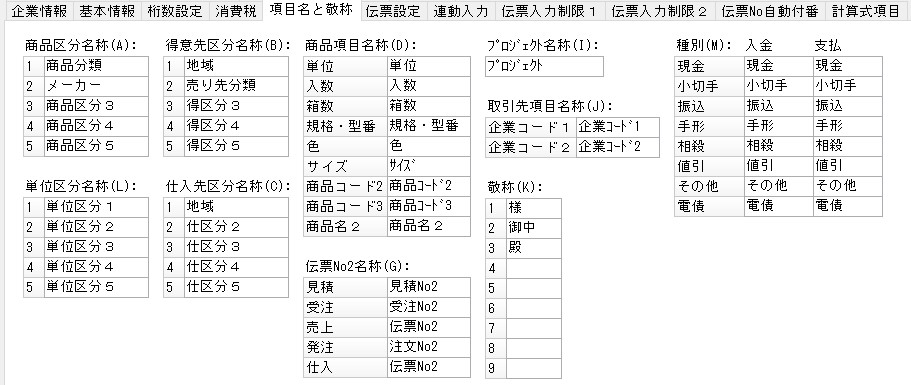

(4) 項目名と敬称

分類名称/商品マスター項目の名称/敬称などを登録します。

(5) 伝票設定

伝票入力時の、使用する単価マスター/赤伝複写の項目設定を行います。

(6) 連動入力

伝票連動入力時の適用税率/項目転送の設定を行います。

1. 会社情報、企業情報

■会社情報

|

項目 |

項目の説明 |

|---|---|

|

数字4桁で入力します。4桁未満で入力した場合は、前に“0”が付きます。 |

|

|

全角20(半角40)文字以内で入力します。 管理資料の左上に印字する自社名を入力します。 |

|

|

半角40文字以内で入力します。 |

|

|

全角20(半角40)文字以内で入力します。 データ領域を識別するための名前です。領域選択の一覧画面などに表示されます。 |

■企業情報(住所情報)

|

項目 |

項目の説明 |

|---|---|

|

郵便番号 |

半角の数字とハイフンを8桁以内で入力します。 [参照]ボタンをクリックして郵便番号から住所参照ができます。

【参照】「共通操作(全般)」-「郵便番号検索」 |

|

住所2 |

ともに全角20(半角40)文字以内で入力します。 [参照]ボタンをクリックして郵便番号と住所の参照ができます。

【参照】「共通操作(全般)」-「郵便番号検索」 |

|

住所1フリガナ 住所2フリガナ |

ともに半角20文字以内で入力します。 |

|

TEL、FAX |

半角の数字、ハイフン、カッコを26桁以内で入力します。 |

-

※ 住所情報で入力した内容は、「振込一覧表」において総合振込依頼書に電話番号を印字しているだけです。

■企業情報(マイナンバー)

|

項目 |

項目の説明 |

|---|---|

|

「社会保障・税番号制度」(マイナンバー制度)により国税庁から指定された「法人番号」を半角数字13桁で入力します。 チェックデジットを検査しますので正しくない番号は入力できません。 |

■企業情報(適格請求書発行事業者)

|

項目 |

項目の説明 |

|---|---|

|

仕入税額控除の「適格請求書等保存方式」で使われる「事業者登録番号」を、半角14桁(先頭がTと数字13桁)で入力します。 チェックデジットを検査しますので正しくない番号は入力できません。 ※税務署からの「登録通知書」にハイフンで区切った番号が書かれていても、ここではハイフン抜きの番号を入力します。 ※番号の入力後に[確認]ボタンをクリックすれば、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」にアクセスし事業者情報(名称、住所等)の確認ができます。 |

■企業情報(電子記録債権)

|

項目 |

項目の説明 |

|---|---|

|

「株式会社全銀電子債権ネットワーク」から付与された番号を半角9桁で入力します。電子記録債権を使い、「入金伝票の受入(電債)」処理や「発生記録請求データの作成(電債)」処理を利用する場合は入力しておく必要があります。 |

2. 基本情報

■基本情報

|

項目 |

項目の説明 |

||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

使用する暦 |

伝票日付や表示・印刷に使用する暦を「西暦、和暦」から選択します。 和暦/西暦は途中で変更することもできます。データ上は常に西暦に変換されていますので、変更しても入力済み伝票の訂正は不要です。 ※[西暦]を選びますと、入金/支払伝票の「手形期日」も西暦になりますので留意ください。 |

||||||||||||

|

日常の伝票を入力する時に、入力した「伝票日付」が間違っていないかをチェックするために登録します。 例えば、令和7年に、間違って令和6年の日付で入力したり、3月末決算が確定し前期の伝票入力を禁止するような時に使います。 |

|||||||||||||

|

「使用する暦」で[西暦]を選択した場合、納品書などの年印字桁数を指定できます。 [2桁]:2桁で印字します。例)11、12など。 [4桁]:4桁で印字します。例)2024、2025など。

4桁印字できる帳票は以下のものです。 納品書、請求書、領収証、見積書、合計見積書、注文書、支払明細書、汎用単票(注文書、仕入伝票、出荷伝票、振替伝票) 管理帳票や、罫線が引かれていて4桁枠をとれない専用帳票は2桁印字です。 |

|||||||||||||

|

伝票№の自動付番で使用する日付です。「付番方法」で[月別][年度]を選択したときは入力が必須となります。通常は会計年度の開始日を入力します。

【参照】「システムの基本仕様」-「伝票№の自動付番」- |

|||||||||||||

|

・売上 ・仕入 |

月次資料に出力する“1か月”を、売上と仕入のそれぞれで設定します。

例)[20日締]を選択した場合、10月度の実績とは9月21日~10月20日までの実績になります。

【注意】 月次実績は、伝票入力の都度に伝票データとは別の「月次データ」に保存されます。したがって、締切日を途中で変更したら、「月次データ」の再集計が必要になります。

|

||||||||||||

|

数量×原単価で原価を計算する際の円未満端数処理方法を選択します。 見積/受注/売上の原価計算時に使用されます。

【参照】「システムの基本仕様」- |

|||||||||||||

|

原価税込区分 |

『商魂』で使用する「原価」について、税込区分(税抜か税込)の扱いを設定します。

「商品の登録」処理で入力する原価は、選択した側の税込区分を考慮した値を入力することになります。 商品マスターの中に「売上税込区分」と「仕入税込区分」が異なる商品が1件でもあると、ここで選択内容を変更することはできません。変更は「単価等の一括更新」処理で行います。 |

||||||||||||

|

「在庫マスター」に登録する「繰越在庫数」の締切日を入力します。 この締切日の翌日から入出荷伝票の入力を開始します。 |

|||||||||||||

|

○する 倉庫別に在庫管理を行う場合に選択します。 マスター登録/伝票入力時の留意点は以下の通りです。 (1) 在庫マスターを倉庫別に登録します。 (2) 入出荷伝票入力時に「倉庫」を入力します。 ○しない 倉庫別に在庫管理を行わない場合に選択します。在庫管理を一切行わない場合もこちらを選択します。 マスター登録/伝票入力時の留意点は以下の通りです。 (1) 在庫マスターは「共通倉庫」でのみ登録できます。 (2) 入出荷伝票入力では「倉庫」を入力できません。

【注意】 「在庫マスター」を登録した後は管理方法を変更できなくなります。変更は、「データの保守」処理-「在庫数の再計算」機能で行います。 |

|||||||||||||

|

在庫金額の評価方法 |

在庫管理資料に表示する「在庫(評価)単価」の決定方法を選びます。

|

||||||||||||

|

在庫金額計算時の円未満端数 |

数量/単価が小数以下を持つ場合、「数量×単価」の円未満端数をどう処理するかを選びます。 出荷伝票入力/振替伝票入力/在庫金額を計算するときに適用します。

【注意】 発注金額/仕入金額を計算する際は、仕入先マスターで設定した「金額端数」を使用します。 |

※「在庫締切日」「倉庫別在庫管理」「在庫金額の評価方法」の詳細は、「システムの基本仕様」-「

3. 桁数設定

|

項目 |

項目の説明 |

|---|---|

|

マスターのコード桁数を設定します。 商品、得意先、直送先、決済会社、出荷先、仕入先:4~13桁 部門・部門グループ:3~6桁 担当者:4~13桁 商品区分、得意先区分、仕入先区分、摘要、倉庫:4~6桁 マスター登録後は、ここで桁数の変更はできなくなります。 変更する時は、「データの保守」処理-「コードの桁数変更」機能で行います。 |

|

|

伝票№の桁数を、6桁か8桁のどちらかを選択します。 すべての伝票の伝票№がこの桁数で扱われます。 ○8桁から6桁に変更する場合。 登録済みの伝票に6桁を超える伝票№があれば変更することはできません。 伝票№の自動付番機能で「開始№」を指定できますが、この番号が6桁を超えていた場合、「1」に戻します。 ○8桁で運用される場合の注意点。 1.専用帳票で伝票№欄の横幅が小さく、8桁の印字ができないものがあります。この場合、6桁を超える伝票№はフォントを小さくして印字します。以下の帳票が該当します。 請求書の単票、元帳の単票、注文書の単票(明細欄の注文№)、 2.『フリーフォーマット』で初期提供するフォームの伝票№は6桁で設計されています。8桁で運用される場合、桁数を8桁に修正してお使いください。 |

4. 項目名と敬称

|

項目 |

項目の説明 |

|---|---|

|

商品区分マスター/得意先区分マスター/仕入先区分マスターの分類名称を登録します。全角5(半角10)文字以内で入力します。 分類区分は5種類ありますので、それぞれ5個登録します。 例)商品区分なら、“品種区分”、“メーカー区分” |

|

|

商品の「単位区分」名称を登録します。全角5(半角10)文字以内で入力します。

【参照】「システムの基本仕様」- |

|

|

商品マスターの一部の項目は、名称を変更できます。 変更した名称が、入力画面・出力帳票に表示されます。 入力欄・印刷欄タイトルの横幅の関係で文字数に制限があります。 単位:全角2(半角4) 入数:全角2(半角4) 箱数:全角2(半角4) 規格・型番:全角5(半角10) 色:全角3(半角7) サイズ:全角2(半角5) 商品コード2、3:全角5(半角10) 商品名2:全角5(半角10) |

|

|

「伝票№2」の名称を、伝票ごとに運用に合わせた名称に変更します。 全角5(半角10)文字以内で入力します。 |

|

|

プロジェクトマスターの名称を運用に合わせた名称に変更します。 全角5(半角10)文字以内で入力します。 |

|

|

取引先項目 |

全角5(半角10)文字以内で入力します。 |

|

取引先マスター(得意先、直送先、仕入先、出荷先)に登録する敬称をここで登録しておきます。登録した敬称を、マスター登録処理で選択します。 全角3(半角6)文字以内です。 |

|

|

入金種別と支払種別の名称を登録します。全角3(半角6)文字以内です。

【制限事項】 ○名称を変更しても種別の持つ属性はそのままです。たとえば、「手形」を「振込」に変更しても「手形期日」や「手形番号」の入力が付随します。 ○「手形期日」「手形番号」は名称の置き換えをしません。 ○処理名に出てくる「手形」「電債」も名称の置き換えをしません。 ○文字列の前や中にあるスペースはそのまま出力します。

※入金種別は、「回収」処理-「回収処理の概要」- |

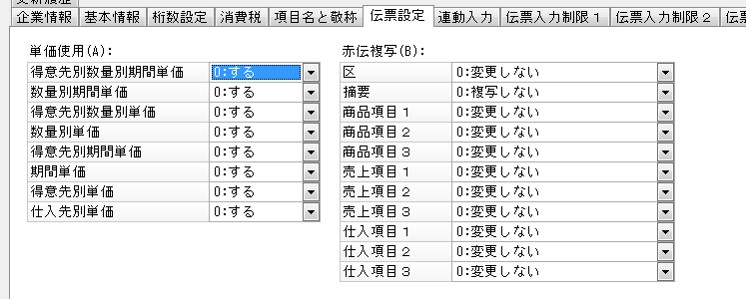

5. 伝票設定

|

項目 |

項目の説明 |

||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

伝票入力処理において単価決定で使う単価マスターを設定します。以下の単価マスターについて「使用する」「使用しない」を設定します。 得意先別数量別期間単価、数量別期間単価、得意先別数量別単価、数量別単価、得意先別期間単価、期間単価、得意先別単価、仕入先別単価 [しない]に設定したマスターは、単価が登録されていても参照することはありません。 |

|||||||||||||||

|

伝票入力処理において「赤伝複写」を行うとき、一部項目については複写内容を設定することができます。設定できる項目は、売上伝票と仕入伝票の以下の項目になります。 ○区

○摘要

○商品項目1~3、売上項目1~3、仕入項目1~3

|

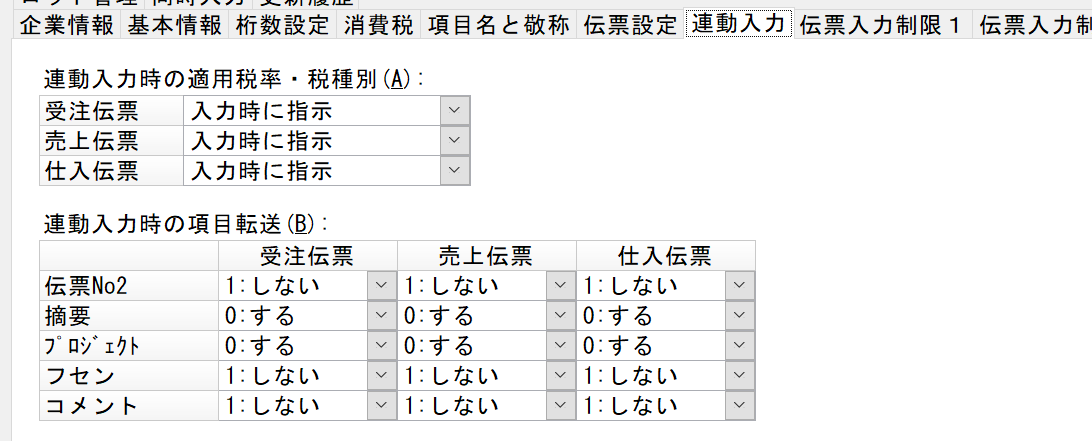

6. 連動入力

「連動入力」とは、見積伝票や受注伝票を基にして売上伝票を入力することをいいます。

ここでは、そのときの連動方法についての設定を行います。

|

項目 |

項目の説明 |

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

連動入力時の適用税率・税種別 |

連動入力時の消費税率・税種別をどの時点のものにするかを指示します。消費税改正時、施行日前の受注伝票から施行日以降に売上伝票を入力するときに意味を持つ設定です。 ※ここでは、見積・受注伝票からの「売上伝票」で説明しています。見積伝票からの「受注伝票」、発注伝票からの「仕入伝票」も同様ですので読み替えてください。

|

||||||

|

連動入力時の項目転送 |

一部項目について、連動入力時の転送要不要を指定します。 以下の項目が設定できます。 伝票№2、摘要、プロジェクト、フセン、コメント

※「伝票№2」は「見積№2」「受注№2」「注文№2」も含めた表現です。 ※「摘要」について。 見積伝票からの連動では「要件」を対象にします。また、「要件コード」は転送せず、「要件名称」だけを転送します。受注伝票・発注伝票からの連動では「摘要コード」と「摘要名称」を転送します。 ※完成伝票入力 ・仕入伝票の「プロジェクト」には、注文№を入力したときは個別発注伝票のプロジェクトを、手配№だけを入力したときは一括発注伝票のプロジェクトを転送します。 ・完成伝票入力ではフセンとコメントを入力できませんが、連動基の発注伝票のフセンとコメントを仕入伝票に転送します。 ※売上伝票の自動作成(受注) ・受注伝票から売上伝票を作成する処理ですが、ここでの設定を参照して上記5項目の転送を制御します。 |