第2回 雇用調整・整理解雇の基礎と実務対応

経営悪化、事業場閉鎖、リストラ・・・会社はどうする?使用者側弁護士が解説!

更新日:2025/07/29

1 整理解雇の基礎知識

⑴ 整理解雇とは

整理解雇とは、企業が経営上必要とされる人員削減のために行う解雇のことを言います。

整理解雇は、労働者側の事情によるものではなく、経営上の理由によるものである点に特徴があります。

長期雇用慣行が一般的な我が国では、労働者に帰責性がある解雇よりも、整理解雇の場合の方がより厳しく有効性を判断すべきものと考えられています。

時々この点を勘違いされている経営者の方もいますので、誤解のないよう注意が必要です。

⑵ 整理解雇の4要件(要素)

整理解雇も、普通解雇の一種であるため、解雇権濫用法理(労契法16条)が適用されます。

したがって、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、無効となります。

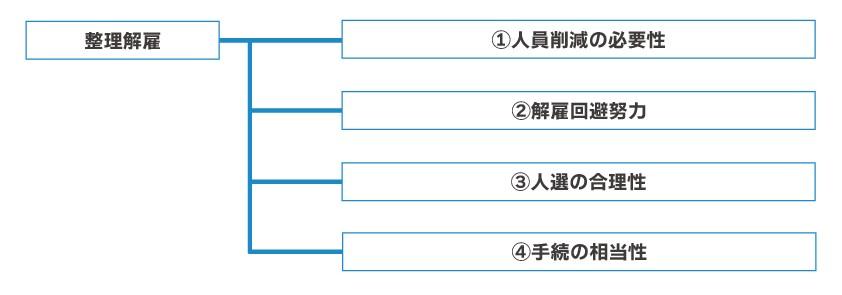

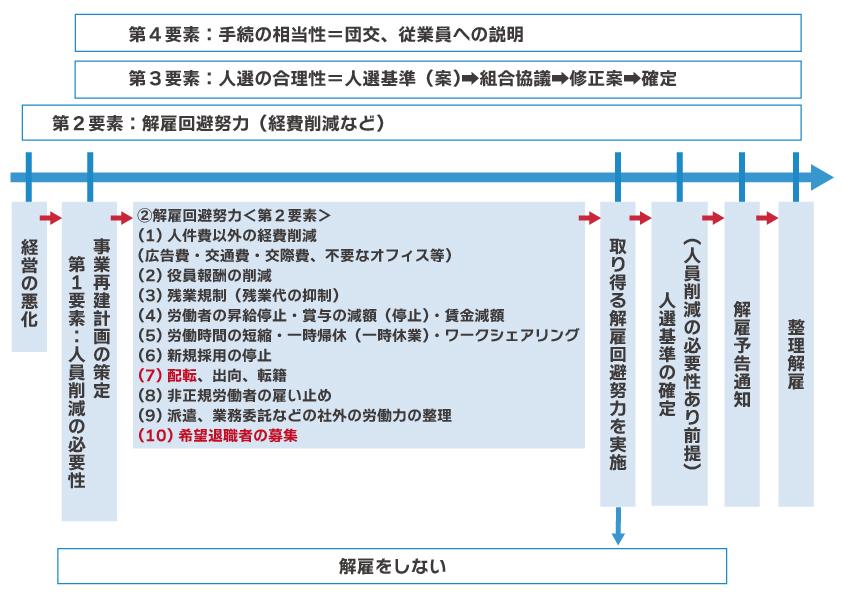

そして、裁判実務では、整理解雇の有効性について、①人員削減の必要性、②解雇回避努力、③人選の合理性、④手続の相当性の4要件(4要素)に基づいて判断されます。

上記4つが要件か要素かについては議論のあるところですが、CSFBセキュリティーズ・ジャパン・リミテッド事件(東京高判平成18年12月26日労判931号30頁)では、「整理解雇の効力(権利濫用の有無)を総合的に判断する上での重要な要素を類型化したものとして意味を持つにすぎないものであって、厳格な意味での『要件』ではない」と判示されています。

したがって、以下では、「4要素」を前提に解説します。

⑶ 整理解雇法理の形成過程

整理解雇に関する裁判例は、1971年のニクソンショック、1973年の石油危機による本格的不況により生じ始めたと言われています。

その中でも、東洋酸素事件(東京高判昭和54年(1979)年10月29日)は、代表的な裁判例と位置付けられており、同高裁判決では、「我国における労働関係は終身雇用制が原則的なものとされており、労働者は、雇用関係が永続的かつ安定したものであることを前提として長期的な生活設計を樹てるのが通例であって・・・その者の人生計画を狂わせる場合すら少なくない」などと判示した上で、(当時は)4要件として定立しています(下線は筆者)。

この裁判例から分かるとおり、整理解雇法理の根底には、「終身雇用制」という、正社員を前提とする日本型雇用システムにあることが分かります。

日本型雇用システムは、新卒一括採用、長期・終身雇用、年功型賃金、企業内人材育成等を特徴とするもので、メンバーシップ型とも言われます。

企業内人材育成には、配転も含まれます。

以下では、第4回までにかけて、整理解雇の4要素の解説をしていきます。

2 人員削減の必要性

⑴ 程度の分類

ひとことで、「人員削減の必要性」と言ったとしても、事案ごとにその程度には差があります。

過去の裁判例を踏まえると、次のように分類できます。

Ⅰ 危機回避型

①企業が倒産の危機にあることを要するとするもの

【裁判例】:大村野上事件(長崎地大村支判昭和50年12月24日労判242号14頁。必要性否定)など

②企業が客観的に高度な経営危機下にあることを要するとするもの

【裁判例】:コムテック事件(東京地判平成23年10月28日労経速2129号18頁。必要性否定)など

Ⅱ 戦略的合理化型

③企業の合理的運営上の必要性があれば足りるとするもの

【裁判例】:東洋酸素事件(東京高判昭和54年10月29日労判330号71頁。必要性肯定)、日本通信事件(東京地判平成24年2月29日労判1048号45頁。必要性肯定)など

④経営方針の変更等によって余剰人員が生じていれば足りるとするもの

【裁判例】:ミニット・ジャパン事件(岡山地決平成13年5月22日労経速1781号3頁。必要性肯定)、クレディ・スイス証券事件(東京地判令和4年4月12日労判1292号55頁。必要性肯定)など

上記④の程度の場合でも、人員削減の必要性を認めているものがあるとおり、裁判所は、経営者の判断を尊重する傾向にあるとされています。

⑵ 程度とその他の要件(要素)との関係

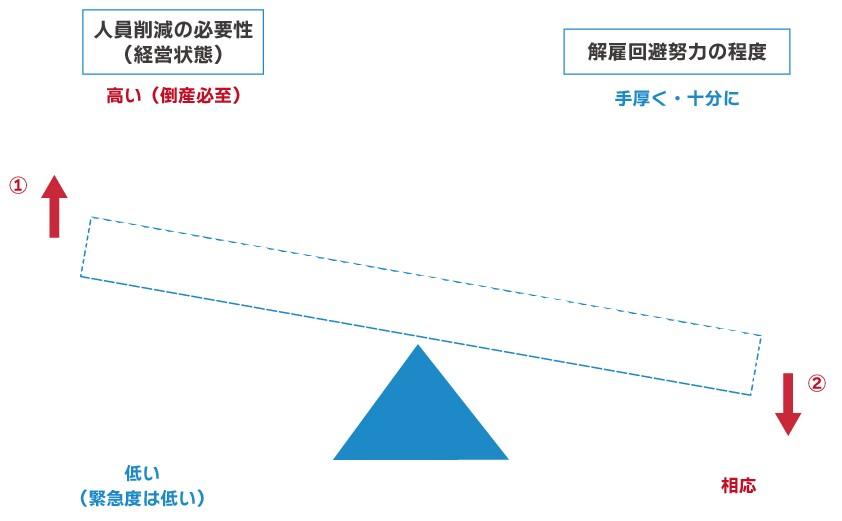

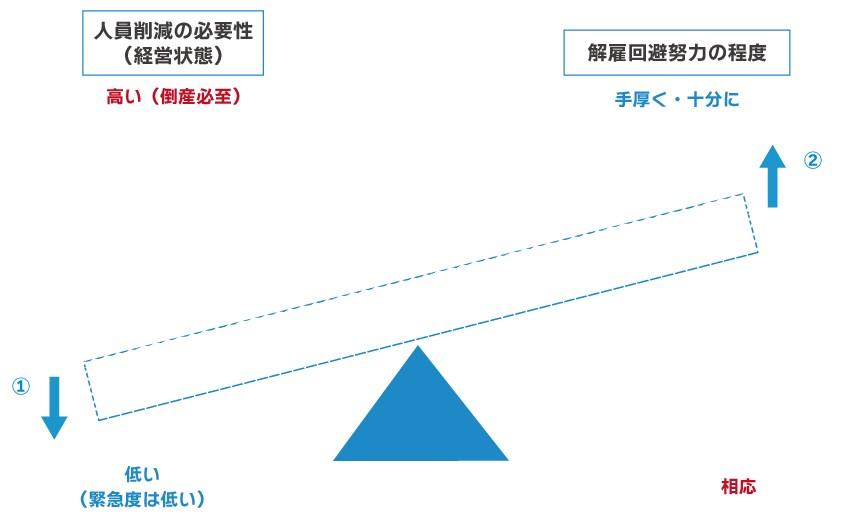

そして、人員削減の必要性の程度(強弱)によって、解雇回避努力をはじめとする他の諸要素に求められる内容・程度が相関的に変わってくると考えられています。

これは、4要素と親和的な考えといえます。

具体的に、人員削減の必要性が高い場合、要求される解雇回避努力は相応で足りるのに対して、人員削減の必要性が低い場合、要求される解雇回避努力は手厚くなされるべきであると整理できます。

<図>

具体的に、トプコン事件(東京地判平成28年8月9日)では、経営戦略的な意味での人員削減の必要性があるとしても、解雇権濫用の判断要素としての人員削減の必要性が高度にまたは十分に存在するとまではいえないと判断し、そのような場合には十分な解雇回避努力等が必要であるとしました(結論:解雇無効)。

このように、経営戦略的な意味での人員削減の場合、その必要性が否定されないとしても、最大限の解雇回避努力をすることが要請される結果、整理解雇が認められる場面は、限定されると考えられています。

⑶ 判断時期

人員削減の必要性の判断時期について、人員削減策の「策定時」とする裁判例もあります。

しかし、人員削減の必要性は、整理解雇の有効性判断の1要素であることから、「整理解雇時」とするのが相当と考えられます。また、このように解する裁判例が増えているとされています。

そのため、整理解雇時を基準にした場合、人員削減計画で定めた方策を実施した結果、整理解雇に至る手前の段階において、人員削減の必要性がなくなったり減殺されたりすることもあり得ますので、進展状況によっては人員削減計画を見直すことも考えられます。

⑷ 人員削減の必要性が否定されるケース

上記2⑴で説明したとおり、裁判所は、経営者による人員削減の必要性に関する判断を尊重する傾向にあると言われています。

しかし、①財務状況に問題がないにもかかわらず整理解雇を強行したケース、②整理解雇前後に矛盾する行動を取ったケース(例:解雇後の正社員の新規採用、賃金引上げや残業の増加)、③人件費の高い労働者を整理解雇するとともに人件費の安いほぼ同数の労働者を新規に採用したケースなどでは、人員削減の必要性が否定または減殺されています。

いずれにせよ、次で説明するとおり、綿密な人員削減計画を立てることが重要になります。

3 実務対応

⑴ 全体像

まずは、整理解雇に向けた計画(人員削減策)を綿密に策定する必要があります。

もっとも、整理解雇は、解雇回避努力を実施したことを前提とする最終的な手段ですので、裏を返すと、整理解雇を回避するための計画(事業再建計画)ともいえます。

<全体像の図>

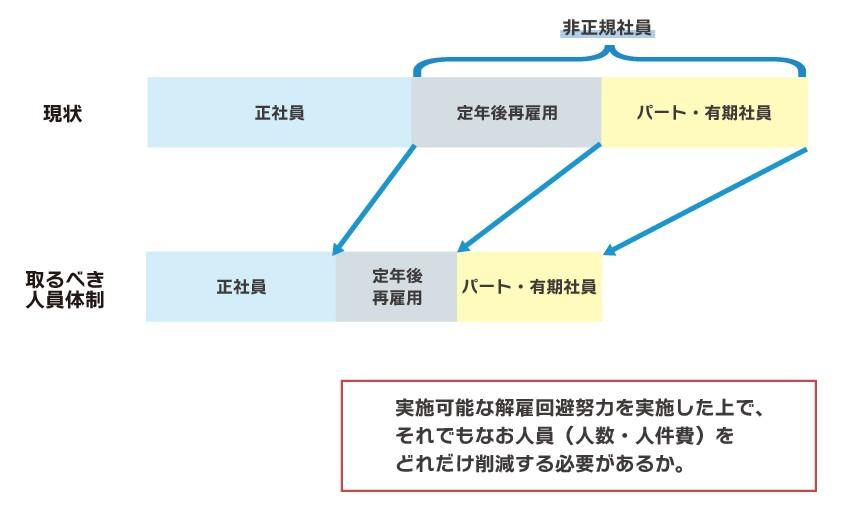

⑵ 人員削減の必要性の検討(人員削減策の策定)

過去数期分の貸借対照表や損益計算書などを分析した上で、人員削減策を策定することになります。

具体的には、経費削減策などといった、他の対応策とともに、人件費をどれ位削減する必要があるか、言い換えると、人員を何人削減する必要があるかを決めていきます。

他方で、倒産の危機にあるような企業の場合、資金繰りがショートしないかなども検討することが必要になってきます。

この意味では、人事労務担当者(役員)のみではなく、財務担当者(役員)等とも協同することも重要になります。

⑶ 解雇回避努力等の実施へ

人員削減策を策定した後は、具体的な解雇回避努力等(第2要素〜第4要素)の実施をしていくことになります。

この点は、次回以降に解説します。

4 Q&Aコーナー

⑴ 会社担当者からの質問①

ア 質問

当社は、人員削減の策定時に30名の削減が必要であると考えていたところ、希望退職などにより25人の削減ができました。この場合、残りの5名については、どのように考えたら良いでしょうか。

イ 回答

整理解雇時に、改めて人員削減の必要性があるかを判断する必要があります。

例えば、関西金属工業事件(大阪高判平成19年5月17日労判943号5頁)では、本件解雇の当時に人員削減の必要性が認められるのは6人を超えない限度と認めつつ、当該事案では10人を解雇しているところ、10名全員を解雇する必要性があったとは認められないとして、人員削減の必要性を認めませんでした。

これに対して、東京都土木建築健康保険組合事件(東京地判平成14年10月7日)では、本件解雇当時、被告の経常収支の極度の悪化という経営上の理由(予算の減少)から、被告の職員を1名以上削減する措置を講ずる必要性があったと認められるとして、人員削減の必要性を認めました(当該1名に対する整理解雇を有効と判断)。

したがって、整理解雇時に、客観的根拠に基づいて、何名を削減する必要があるかを主張立証できるようにすることが重要であると考えます。

⑵ 会社担当者からの質問②

ア 質問

整理解雇前後に新規採用をすることについて、どう考えたら良いでしょうか。

イ 回答

新規採用をすることによって人員削減の必要性が一律に否定されるわけではありません。

例えば、ナカミチ事件(東京地八王子支決平成11年7月23日労判775号71頁)では、新規採用者の募集は、特別の専門知識や技術を有する者を補充するための募集あるいはコストの安いアルバイト従業員を採用したものであって、経営合理化策と矛盾するものではないと判断しています。

しかし他方で、泉州学園事件(大阪高判平成23年7月15日労判1035号124頁)では、人件費削減の方法として、人件費の高い労働者を整理解雇するとともに、他方では人件費の安いほぼ同数の労働者を新規に雇用し、これによって人件費を削減することは、原則として許されないとして、人員削減の必要性を認めませんでした。

このように、新規採用が一律に否定されるわけではなく、経営再建計画に基づく対応(新規採用)に合理性があるか否かが問われるものと思われますが、実務上、労働者・労働組合等から理解を得ることは容易ではありません。

したがって、新規採用は、例外的な対応であることを理解の上、その有無については、慎重に検討するべきであると考えます。

弁護士

多湖・岩田・田村法律事務所。第一東京弁護士会所属。第一東京弁護士会労働法制委員会(基礎研究部会副部会長)。経営法曹会議会員。使用者側から労働問題を取り扱う。労働法務に関するセミナー講師も務める。

著書に、『詳解 働き方改革関連法』(共著、労働開発研究会、2019年)、『Q&A労働時間・休日・休暇・休業トラブル予防・対応の実務と書式』(共著、新日本法規、2020年)、『新しい働き方に伴う非正規社員の処遇-適法性判断と見直しのチェックポイント-』(共著、新日本法規、2021年)、『改訂版 実用会社規程大全』(共著、日本法令、2022年)、『対応ミスで起こる 人事労務トラブル回避のポイント』(共著、新日本法規、2022年)、「4訂補訂版 標準実用契約書式全書」(共著、日本法令、2024年)、『三訂版 企業労働法実務入門』(共著、日本リーダーズ協会、2024年)。

URL:http://www.tamura-law.com/