第1回 雇用調整・整理解雇の基礎と実務対応

経営悪化、事業場閉鎖、リストラ・・・会社はどうする?使用者側弁護士が解説!

更新日:2025/03/04

日本では、今後、「労働供給制約社会」がやってくると言われています。これは、高年齢人口が増え続ける一方、労働の担い手となる現役世代が不足していくことを意味します。

これに対して、人材不足を克服する手段として、DX・生成AIに注目が集まっており、DX・生成AIによる業務効率化などの機械代替によって、2035年には事務職180万人が余剰になるという試算もあります。そうすると、今後、業界の構造変化に応じて、リスキリングや労働移動が必要となり、その過程において、ミスマッチが生じる可能性があります。しかし、将来を予測することは困難です。

このようなVUCAの時代において、現状、人手不足とはいうものの、業界・業種によっては、いつ、人員削減の必要性が生じる状況になってもおかしくはありません。

そこで、本コラムでは、全4回に分けて雇用調整・整理解雇の基礎と実務を解説します。

本コラムの特徴として、まず最初に裁判で解雇が争われた場合の流れや、敗訴した場合の法的リスクを解説することで、そのリスクを減らしながら、どう対応をしていくべきかを考えていきます(各回の最後に会社担当者からの質問をQA形式で解説します)。

1 解雇の種類と法的リスク

⑴ 解雇の種類

ア 大きく2種類

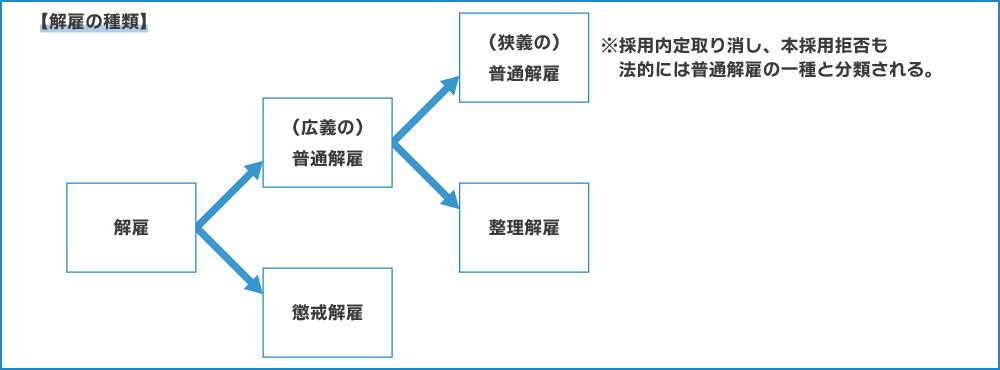

まず、一言で解雇といったとしても、大きく2種類あります。

具体的に、「普通解雇」と「懲戒解雇」に大きく分けることができ、普通解雇はさらに「狭義の普通解雇」と「整理解雇」に分けることができます。

なお、採用内定取り消しや本採用拒否も、法的には普通解雇の一種と分類できます。

【解雇の種類】

イ 辞職・合意退職との違い

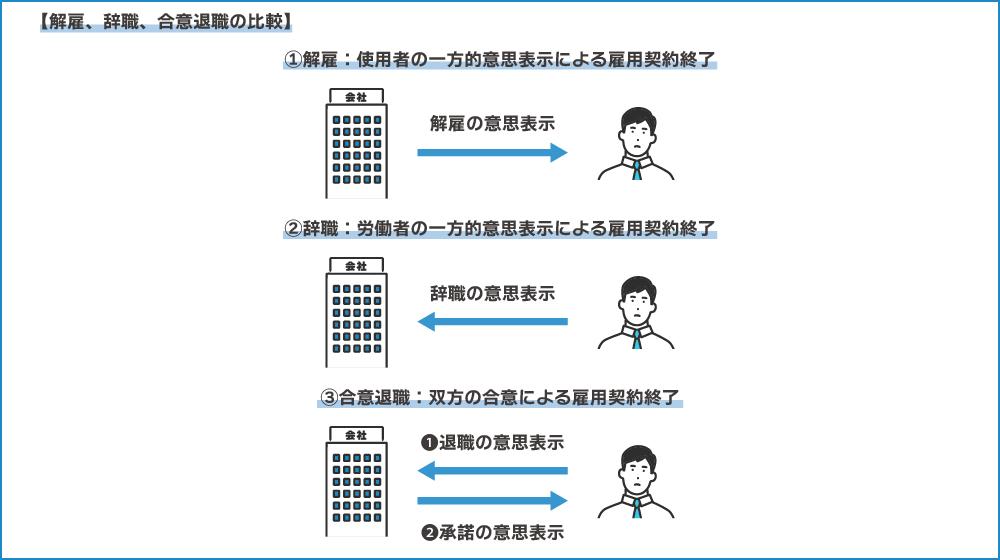

次に、解雇と辞職・合意退職の違いを説明します。

解雇は、使用者による一方的な意思表示である点で、労働者が退職の意思表示を行う辞職や合意退職と異なります。

そのため、解雇された労働者が退職に納得していない場合、辞職・合意退職よりも、紛争化するリスクが高いことを意味します。

なお、辞職や合意退職の場合も、その意思表示の法的有効性が問題となることもありますが、解雇の場合よりは紛争リスクは低いと言えるでしょう。

【解雇、辞職、合意退職の比較】

⑵ 法的リスク

そして、労働者が解雇の有効性を争う場合、解雇の無効を主張して、①地位確認請求と②賃金(バックペイ)請求を行うのが通常です。解雇が不法行為に該当するとして、上記に加えて、③慰謝料請求がなされる場合もあります。

①地位確認請求とは、会社と労働者との間の雇用契約が続いていることの確認を求める請求です。言い換えると、労働者からすると、解雇が無効である以上、雇用契約は終了していないというものです。

②賃金請求(バックペイ)とは、解雇された以降、給与支給日が到来した各月の賃金の支払いを求める請求です。

なお、これらの法的リスクは、(広義の)普通解雇、懲戒解雇を含む、解雇一般に当てはまるものです。

2 解雇が争われる場合の方法(労働者の選択肢)

⑴ 方法

ア 任意交渉

労働者が上記の請求をしていく場合、裁判手続に先立ち、任意の請求として行う場合があります。

この場合は、労働者側弁護士(または本人)から会社に内容証明郵便が送付されるケースと、労働組合から会社に団体交渉申入書が送付されるケースが考えられます。

イ 行政(紛争解決援助制度)

労働者が労働局などのあっせん手続などを選択・利用することも考えられます。

ウ 裁判手続

上記アやイの方法では、解決しない場合、労働者は、裁判手続を選択することになります。事前の交渉なく、労働者が裁判手続を選択する場合もあります。

なお、労働組合との間で団体交渉を行っていた場合、不当労働行為であるとして、労働組合が労働委員会に不当労働行為救済申立てなどを行うこともあります。

⑵ 労働者による手続選択

労働者が裁判手続を選択する場合、どの手続きを選択するかを決定します。

裁判手続の種類、特徴について、次で説明します。

3 裁判手続の種類・平均審理期間・流れ(イメージ)

⑴ 労働審判

ア 制度概要

労働審判手続とは、労働審判官(裁判官)1名と労働審判員2名で組織する労働審判委員会が行うものであり、原則3回以内の期日において、まずは調停(話合い)による解決を試みる制度です。話し合いがまとまらない場合には、審理の結果、認められた事実関係を踏まえて、事案の実情に即した判断(労働審判)を行い、解決を図ることを目指します。

イ 平均審理期間

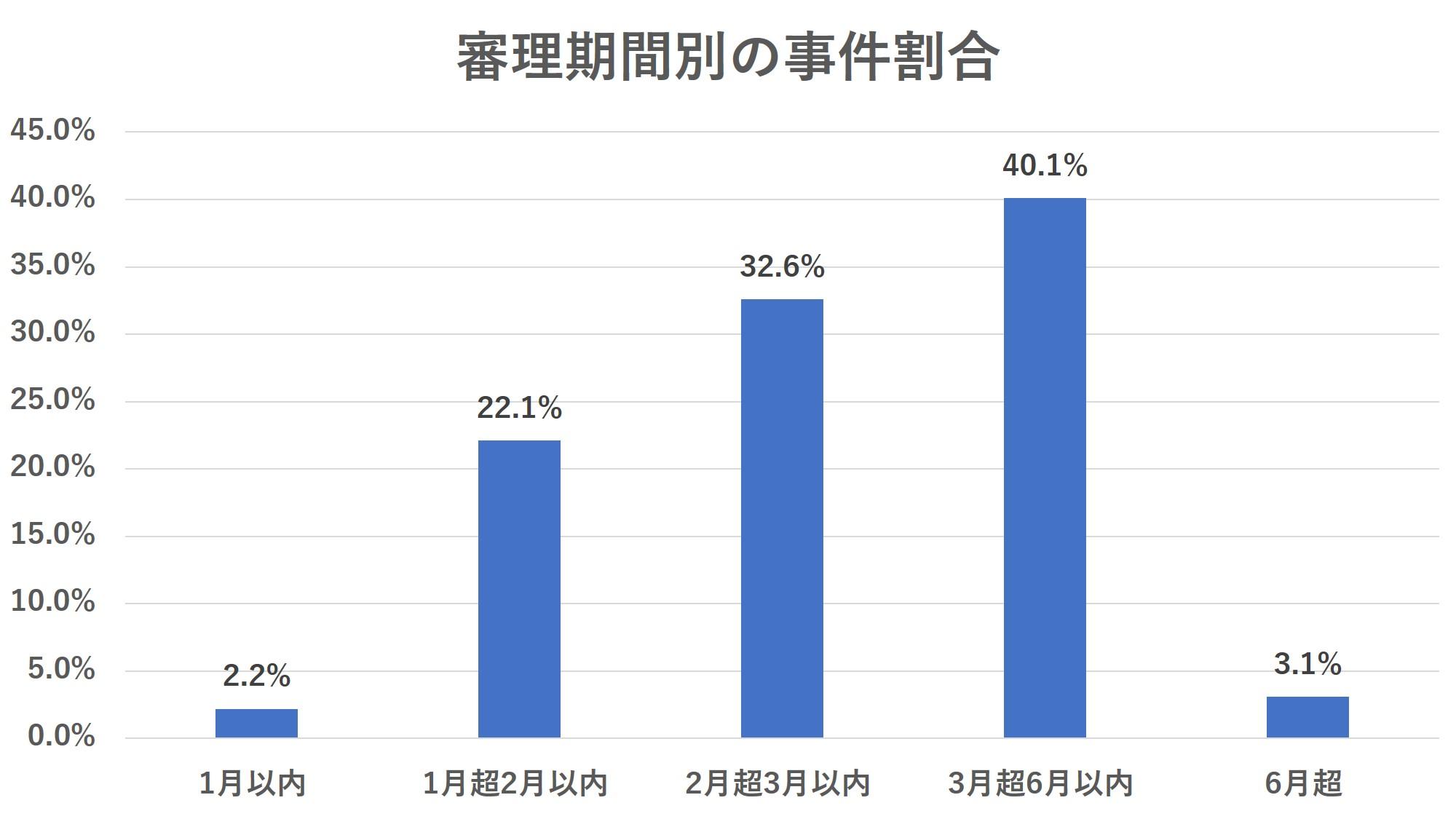

(ア)審理期間別の事件割合

労働審判事件における平均審理期間は、90.3日です(裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(令和5年7月最高裁判所事務総局)(以下、令和5年事務総局報告書))。

また、審理期間別の割合は、次のとおりです(図は、令和5年事務総局報告書の数値を元に作成、以下同じ)。

【審理期間別の事件割合(労働審判事件)】令和4年

このように、半数以上は概ね3か月以内で終了するようです。

(イ)終局事由別の事件割合

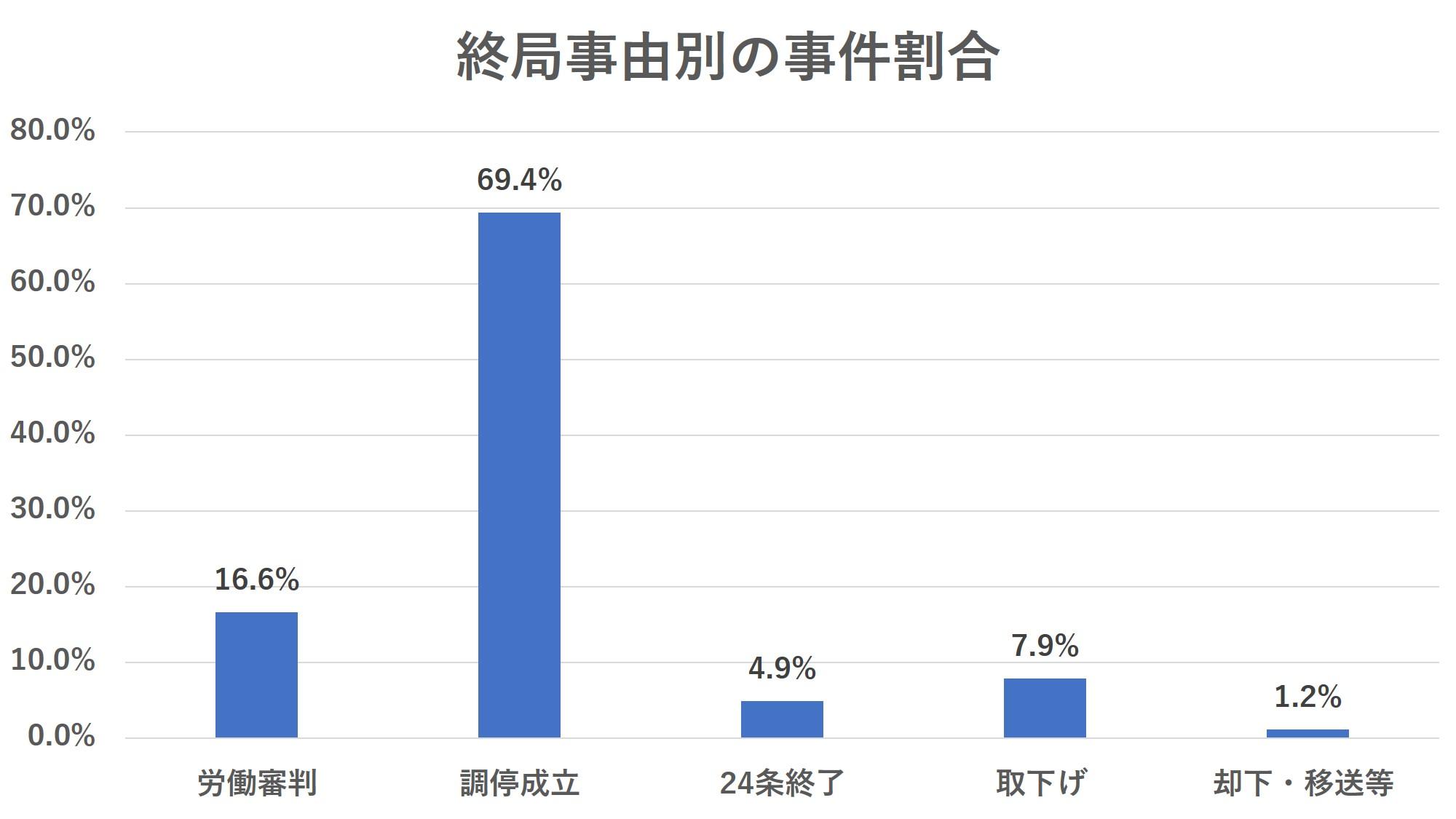

終局事由別の事件割合は、次の図のとおりです。

【終局事由別の事件割合(労働審判事件)】令和4年

このように、全体の約7割が調停成立によって終了しています。

また、図に記載はありませんが、労働審判(16.6%)のうち、約半分(49.6%)は、双方から異議申し立てがなされずに終了しています(異議申立てありが50.4%)。

そうすると、全体の8割弱が労働審判で解決していると言えます。

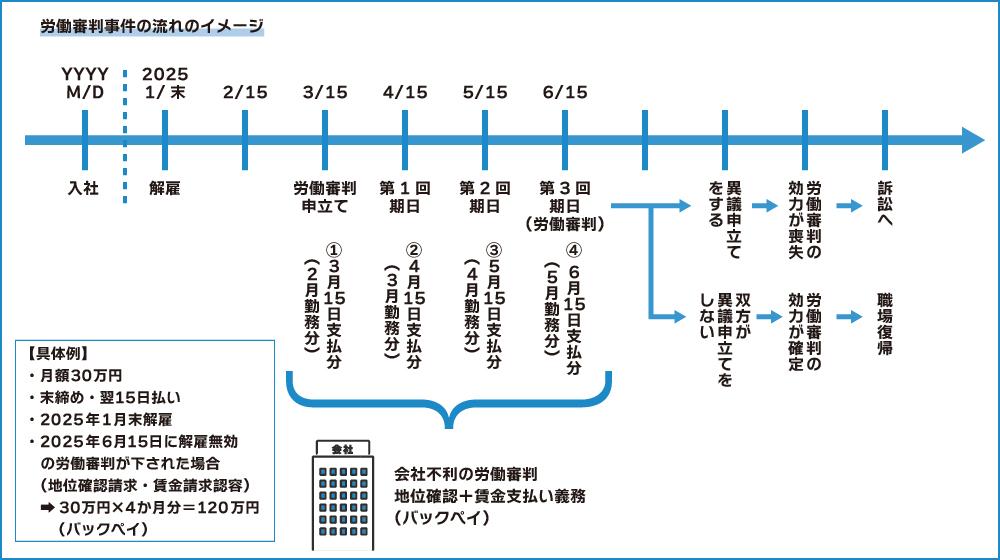

ウ 手続きの流れ(イメージ)

手続きの流れ(イメージ)は、次のとおりです。

多くの労働審判手続の場合、実質的な審理は、第1回期日で終了しますので、会社は、第1回期日までに必要十分な反論をすることが非常に重要になります。

また、期日には、会社担当者(関係者)も同席した上で、労働審判委員会からの質問(事実に関するもの、解決に向けた会社方針)に、その場で答えることが非常に重要になります。

そして、複雑な事案でない限り、事実関係の審理を行った後の第1回期日の後半では、時間の許す限り、調停成立を目指した話し合いを行うことが多いです(筆者の経験上、第1回期日に調停が成立して終了することも少なくありませんし、第3回期日まで実施せず、第2回期日までに調停成立により終了することが多い印象です)。

なお、筆者の経験上、第1回期日は概ね2時間~3時間程度かかると言えるでしょう。

⑵ 賃金仮払い仮処分命令申立て

労働者の生活維持の観点から、①「被保全権利」(解雇が無効であること)の他に、②「保全の必要性」(早期に労働者の収入を確保する必要性が高いこと)が認められると労働者が考える場合、賃金仮払い仮処分命令申立てを行うことが考えられます。

なお、地位保全仮処分(労働契約上の権利を有する地位を仮に定める仮処分)については、賃金仮払いを認めることにより損害が回避できるという理由などから、特段の事情がない限り、保全の必要性は認められない傾向にあります。

⑶ 訴訟

ア 制度概要

訴訟では、双方当事者が(通常は(1)や(2)以上に複数回)主張書面・証拠を提出することを通じて、判決に向けて、争点整理を行っていきます。

訴訟の途中で、和解により終了することもありますが、和解が困難な場合、通常は証人尋問を経た上で、判決となります。その後、判決に対して、当事者の一方に不服があり控訴した場合には、控訴審でさらに審理されます(さらに控訴審判決に対して上告等した場合には、最高裁まで事件が続きます)。

イ 平均審理期間

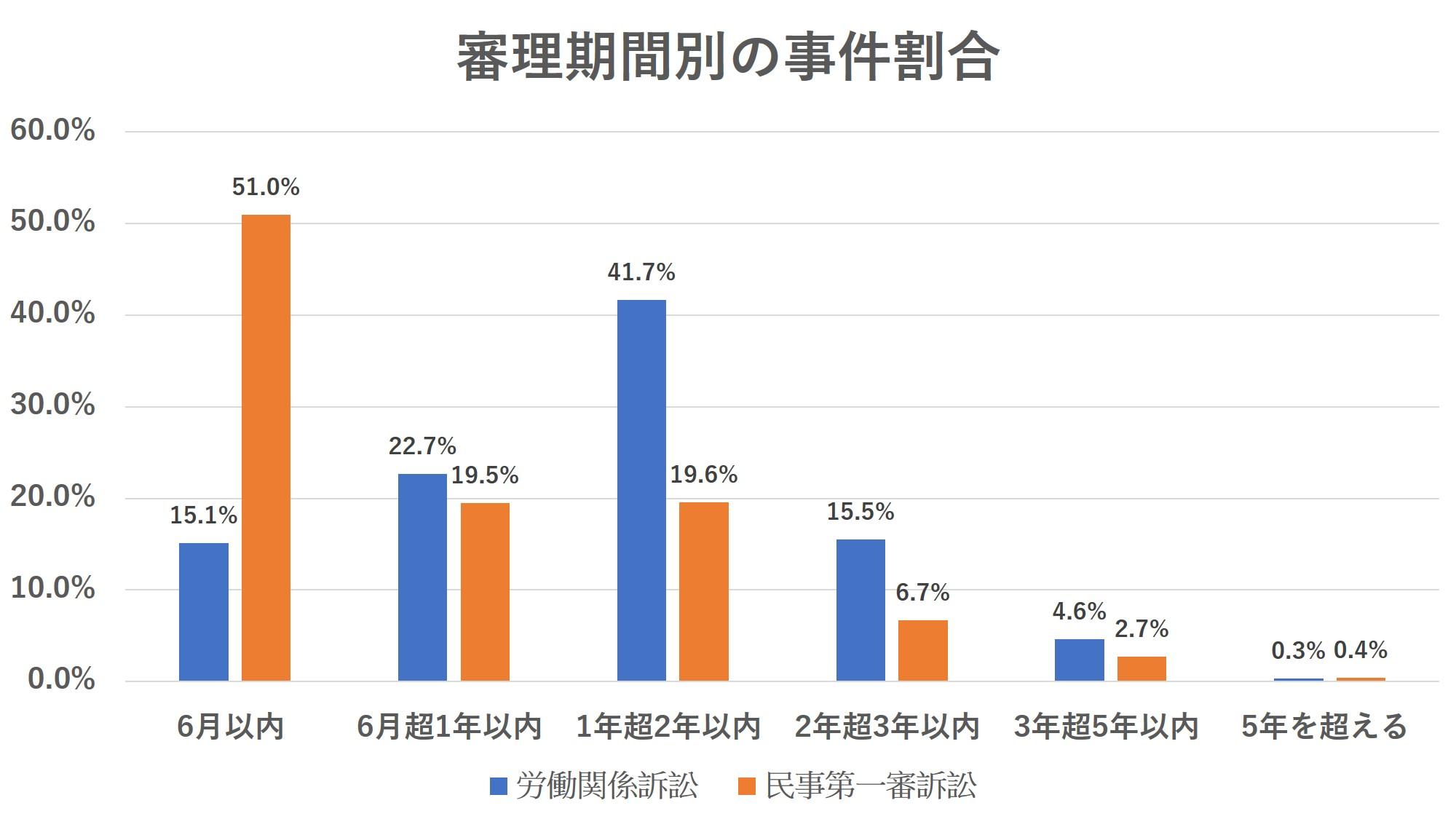

審理期間別の事件割合は、次の図のとおりです。

図に記載はありませんが、令和5年事務総局報告書によると、令和4年の平均審理期間について、労働関係訴訟は17.2月、民事第一審訴訟は10.5月となっています。

【審理期間別の事件割合(労働関係訴訟及び民事第一審訴訟事件)】令和4年

このように、労働事件の場合、その他の民事訴訟よりも、審理期間が長期化する傾向にあることが分かります。

言い換えると、長期化の分だけ、解雇無効と判断された場合のバックペイリスクが高まる(パックペイの金額が1か月ずつ増える)ことを意味します。

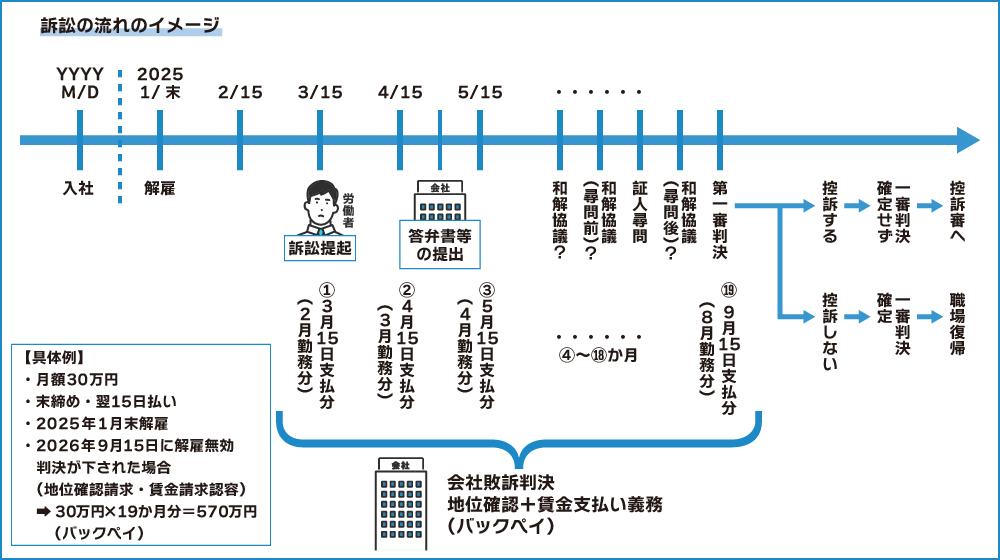

ウ 手続きの流れ(イメージ)

手続きの流れ(イメージ)は、次のとおりです。

会社としては、訴訟提起がなされた後、答弁書、準備書面、及び証拠(乙号証)を提出することによって、労働者(原告)の主張を争っていきます。

イメージ図の場合(月額30万円の労働者の場合)、第一審判決で、労働者の地位があると認められた上で、バックペイとして、570万円(原則として月額賃金×19か月分)の支払が命じられることになります。

4 リスクを回避するためには

以上のとおり、解雇が無効であると判断された場合、①職場に戻るとともに、②解雇以降、毎月の給与支給日が到来した月数分の賃金(バックペイ)を支払う義務が生じますので、事案によっては、バックペイの金額が1000万円以上になることもあり得ます。

特に、整理解雇の場合、通常は複数人を同時に整理解雇しますので、そのリスクは×人数分になります。

解雇の法的リスクを深く検討せず、安易に無効な解雇をした場合の法的リスクがいかに高いかが分かります。

そうすると、使用者としては、慎重に手順を踏んだ上で、法的に有効である可能性が高いと判断できる場合に限り、解雇を行うべきことになります(なお、最終的に解雇の有効無効を判断するのは裁判所です)。

もちろん、任意交渉や裁判上の和解により解決する場合もありますが、裁判手続の場合、裁判官が無効な解雇であるとの心証を抱いている場合、退職前提で和解をする(労働者が退職に納得する)ためには、相応の金銭(解決金)を支払わざるを得ません。

ところが、そもそも労働者が退職前提の和解を希望せず、復職を強く求めている場合、金額以前の問題として、退職前提の和解が成立しないこともあります。

これらの点からも、無効な解雇をした場合の法的リスクが高いことを理解した上で、適切なケースで適切に行使できるように理解しておく必要があります。

本コラムでは、次回以降、解雇のうち、整理解雇をテーマにして、その実務対応を解説します。

5 Q&Aコーナー

⑴ 会社担当者からの質問①

Q:解雇以降、当社(会社)で働いていないのに、解雇が無効の場合、なぜ、会社はバックペイを支払う必要があるのでしょうか。

A:

【結論】ご質問のとおり、支払う必要があります。

【解説】無効な解雇によって従業員の就労を拒否していた場合、働けない原因を作ったのは、使用者にあるため(債権者である使用者の責めに帰すべき就労不能であるため)、このような場合、従業員の賃金請求権は失われないからです(民法536条2項本文)。この場合、ノーワークノーペイの原則はあてはまりません。

⑵ 会社担当者からの質問②

Q:解雇以降、当該従業員は他社で働いているようです。この場合は、解雇が無効であったとしても、会社は、バックペイを支払う必要がなくなったりしないのでしょうか。

A:

【結論】他社で就労している事実をもって、当然に会社のバックペイ支払義務が否定されることにはなりません。

【解説】従業員がバックペイ請求をするためには、従業員に就労の意思と能力があることが必要とされています。しかし、解雇された従業員が、生計を維持するため、職場に戻ることができるまで暫定的に他社で就労して収入を得ることは珍しくないとされています。そのため、他社で就労している事実が判明したとしても、当然に就労の意思が喪失した(=バックペイ請求ができなくなる)とは判断されない傾向にあります。したがって、会社のバックペイ支払義務が当然に否定されることにはなりません。なお、この場合、他社で得ていた収入は、中間収入控除の問題(平均賃金の6割を超える部分について中間収入を控除できる)として議論されることになります。

弁護士

多湖・岩田・田村法律事務所。第一東京弁護士会所属。第一東京弁護士会労働法制委員会(基礎研究部会副部会長)。経営法曹会議会員。使用者側から労働問題を取り扱う。労働法務に関するセミナー講師も務める。

著書に、『詳解 働き方改革関連法』(共著、労働開発研究会、2019年)、『Q&A労働時間・休日・休暇・休業トラブル予防・対応の実務と書式』(共著、新日本法規、2020年)、『新しい働き方に伴う非正規社員の処遇-適法性判断と見直しのチェックポイント-』(共著、新日本法規、2021年)、『改訂版 実用会社規程大全』(共著、日本法令、2022年)、『対応ミスで起こる 人事労務トラブル回避のポイント』(共著、新日本法規、2022年)、「4訂補訂版 標準実用契約書式全書」(共著、日本法令、2024年)、『三訂版 企業労働法実務入門』(共著、日本リーダーズ協会、2024年)。

URL:http://www.tamura-law.com/