失敗しないIPO 第12回「関連当事者取引の整理」

更新日:2020/09/25

失敗しないIPO 第12回「関連当事者取引の整理」

関連当事者とは、企業に対して重要な影響力を及ぼすことが可能である個人または法人のことをいいます。

この関連当事者は企業の意思決定に重要な影響を与える事ができ、利益の横流しすら可能ですが、そのような取引は少数株主などが得るはずだった利益を奪うことになり、公正とは言えません。

よってIPOを目指す企業は、その準備段階で関連当事者取引について株主利益を損なう可能性のあるものを整理する必要があります。

それでは関連当事者とは具体的にはどの範囲を指すのでしょうか。

また関連当事者である個人・法人それぞれに対してそれぞれどのような検討事項があるのでしょうか。

これらについて解説いたします。

1. 関連当事者取引を整理しなければならない理由

(1) 関連当事者とは?

関連当事者は「ある当事者が他の当事者を支配しているか、または、他の当事者の財務上および業務上の意思決定に対して重要な影響力を有している場合の当事者等」と定義されており、分かりやすくいうと、その立場上、企業に対して重要な影響力を及ぼすことが可能である個人または法人のことをいいます。

関連当事者の範囲は次の通りです。

① 親会社(※1)

② 子会社(※2)

③ 財務諸表作成会社と同一の親会社を持つ会社⇒すなわち兄弟会社

④ 財務諸表作成会社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社(その他の関係会社)ならびにその親会社及び子会社

⑤ 関連会社及び当該関連会社の子会社

⑥ 財務諸表作成会社の主要株主(※3)及びその近親者

⑦ 財務諸表作成会社の役員(※4)及びその近親者(※5)

⑧ 親会社の役員(※4)及びその近親者(※5)

⑨ 重要な子会社の役員(※4)及びその近親者(※5)

⑩ ⑥から⑨に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社及びその子会社

⑪ 従業員のための企業年金(企業年金と会社との間で掛金の拠出以外の重要な取引を行う場合に限る

(※1) 親会社のさらにその親会社も含まれます。

(※2) 子会社のさらにその子会社(いわゆる「孫会社」も含まれます。

(※3) 議決権の10%以上を実質的に保有している株主

(※4) 取締役、監査役、会計参与、執行役が該当します。また、理事、監事、相談役、顧問、元取締役においても重要な影響力を行使し得る者については広義の役員として考えます。

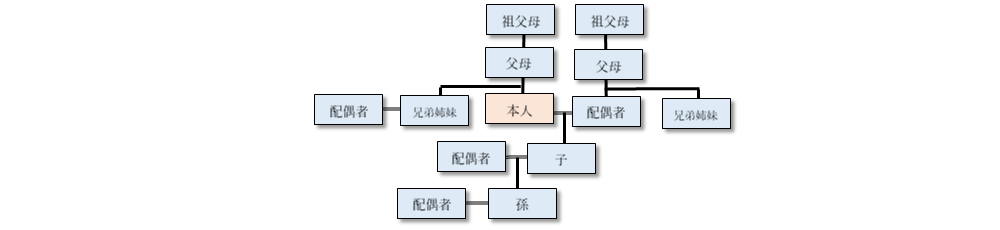

(※5) その本人から見た二親等以内の親族をいい、具体的な範囲は以下のとおりです。

(2) 関連当事者取引の性質

商取引をはじめとする企業の取引行為は、一般的には違法でなければ正当な取引となり、企業と上記関連当事者との取引においても脱税目的といった違法行為でない限り問題はありません。

しかし、関連当事者に列挙した個人や法人をご覧になって理解できると思いますが、関連当事者は企業の意思決定に重要な影響を与えることができ、更には企業が得た利益に対して何らかの名目をつけて自分の利益として横流しすることも可能となります。そのような関連当事者取引を認めていては、既上場企業やIPOを目指す企業においては、少数株主やこれから株主になり得る潜在的投資家が得られるはずであった配当やキャピタルゲインが意図的に奪われることとなり、公正とは言えません。

従って、既上場企業やこれからIPOを目指す企業においては、関連当事者取引について、株主利益を損なう可能性があるものについては整理する必要があります。

なお、東京証券取引所における審査基準のうち実質基準に定められている内容と関連当事者取引との関連性をブレークダウンすると下記のようになります。

① 企業経営の健全性

【関連当事者取引の何が問題か?】

対象企業から不当に利益を得やすい立場にある。

【審査上のポイント】

関連当事者への不当な利益供与の排除の仕組み・ルールがあるか?

② 企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性

【関連当事者取引の何が問題か?】

関連当事者により企業の意思決定が歪められやすく、業務執行の機動性が損なわれる恐れが高い。

【審査上のポイント】

各役員が公正かつ忠実に業務執行を行うとともにそれを監視する機能、とりわけ監査役や内部監査部門が有効な監査を実施しているか?

③ 企業の継続性及び収益性

【関連当事者取引の何が問題か?】

収益力が低いまたは破綻懸念のある関係会社が存在する場合、企業グループとしての成長が阻害される。

【審査上のポイント】

IPOを目指す企業がグループで利益管理を行っているか?

④ 企業内容等の開示の適正性

【関連当事者取引の何が問題か?】

関係会社があることにより利益操作が行われる可能性が高い。

【審査上のポイント】

企業グループの経営実態の開示を歪曲しないための施策が採られているか?

2. 具体的な関連当事者取引整理における検討事項

関連当事者取引においては「対・個人=役員・主要株主等」と「対・法人=関係会社」で検討策が異なりますので、それぞれに分けて解説します。

(1) 役員・主要株主

① 役員または主要株主との取引の合理性

企業又は企業グループに影響を及ぼす存在であるこれらの個人の方々と取引を行う場合には取引内容に合理性があることが必要で、以下のような確認が必要です。

- 取引がある場合には取引条件や取引量といった内容が、必要なものとして合理的に説明できるか?

- 取引に契約書等の裏付けがあるか?

関連当事者となる個人との取引については、殆どの場合上記のような合理的と解される取引は限られており、説明が出来ないものについては速やかに関連当事者取引を解消し、合理性がある場合でも取引の根拠となる契約書・見積書といった書類を整備する必要があります。

② 役員の状況

役員の選任は株主総会の決議事項ですが、IPO前など主要株主のみで意思決定できる場合には、選任された役員の勤務実態が問われます。就任している役員が問題視される場合は以下のような場合です。

- 同族が取締役会の多数を占めるなど意思決定が歪められる可能性ある。

- 名目役員など実際に業務に従事していない役員が存在する。

- 役員の一部が資本関係にない他の会社の役員も兼務している場合において、当該他の会社との取引を指示命令している。

- 役員が子会社・関連会社の株式の一部を保有しており、それらの会社に利益を上げさせるスキームにより、個人的に利益の横流しを行っている。

以上のような問題視される場合には、役員人事の見直しや役員報酬の変更を検討することが必要で、とりわけ業務実態のない役員を退任させること、子会社は合理的な理由がない限りは100%子会社とすべく株式を買い取ることといった施策を行います。

(2) 関係会社

① 関係会社の存在の合理性

関係会社がある場合に、その存在の合理性が問われます。合理性が疑われるような場合とは以下のような場合です。

- 子会社・関連会社を別会社とすることの合理的な説明が出来ない

- 子会社に対する持分が100%となっておらず、当該子会社の少数株主に企業グループの利益が流出する可能性がある場合

- 子会社でありながら利益管理やコーポレート・ガバナンスが親会社のコントロールが及ばない場合

このような場合は、関係会社の存在に合理性が認められない場合となり、企業グループ内での合併や事業譲渡によりグループ再編を検討することが必要です。

② 関係会社との取引の妥当性

企業グループ間でも営業取引や資金の貸借といった経済的取引を行うことが考えられますが、パブリックカンパニーとなる上場企業においては、取引先がどこであってもその取引内容や条件が妥当なものであるかは大事なことです。取引の妥当性が疑われる場合とは以下のような場合です。

- 製商品の売買、資金取引、不動産取引などにおいて、一般的な価格・条件と乖離している。

- 企業グループ各社のうち、適正な仕入高・購入高となっておらず、過大在庫や過剰設備となっているグループ企業が存在する。

- IPOを目指す企業から不良資産が意図的に子会社などに移転されている。

妥当性がないと認められる場合は取引の見直し、具体的には契約書内容の抜本的見直し(契約書がない場合には要作成)、取引条件の明確化、グループ内稟議による承認プロセスでの牽制・可視化などを行う必要があります。

③ 関係会社の役員の状況

関係会社においても就任している役員の勤務実態が問われます。就任している役員が問題視される場合は以下のような場合です。

- 同族が取締役会の多数を占めるなど意思決定が歪められる可能性ある。

- 名目役員など実際に業務に従事していない役員が存在する。

- 関係会社の役員であることを隠れ蓑として同族の者に高水準な役員報酬を支給している。

以上のような問題視される場合には、役員人事の見直しや役員報酬の変更を検討することが必要です。

④ 関係会社の経営状況

企業グループの中の一部に経営状況が悪化している企業がある場合には、企業グループ全体に悪影響を及ぼす場合があり、懸念されるケースは以下のような場合です。

- 損益及び収支が悪化傾向にあり、再建計画が具体的に作成されていない、または計画に沿った業績の回復が達成されていない。

- 当該企業への債務保証等により、偶発債務が実現する恐れがある。

このような場合には、グループ再編を視野に入れ対応方法を検討することが必要です。

株式会社サンライトコンサルティング 代表取締役CEO、公認会計士・税理士。

(株)ミズホメディー(現在東証二部)社外監査役、九州大学大学院非常勤講師。

その他IPO準備中の企業の社外役員、顧問、中小監査法人のパートナーを務める。

主な著書(共著) 会計が分かる事典(日本実業出版社)、7ステップで分かる株式上場マニュアル(中央経済社)

セミナー実績 名古屋・札幌・福岡各証券取引所のIPOセミナーを中心に講演多数

URL:https://www.slctg.co.jp/