インボイス制度Q&A Vol.3

更新日:2023/06/23

インボイス制度Q&A事業者目線の様々な視点から見た疑問をピックアップして、一問一答形式で分かりやすく解説インボイス制度Q&A Vol.3

事業者目線から見たインボイス制度に関する疑問をピックアップして、図解と共に分かりやすく解説する「Q&A」の第3弾。

今回の記事では、委託販売時の適格請求書の交付方法や、インボイス制度における消費税額等の端数処理、また複数の書類で適格簡易請求書の記載事項を満たす場合など、具体的な事例を交えて解説していきます。

- 媒介者交付特例Q21:当社(委託者)は、取引先(受託者)に販売委託を行っています。これまで、販売した商品の納品書は取引先から購入者に交付していましたが、この納品書を適格請求書として交付することはできますか。なお、当社と取引先はいずれも適格請求書発行事業者です。

- 複数の委託者から委託を受けた場合の媒介者交付特例の適用Q22:当社(受託者)は、複数の取引先(委託者)から委託を受けて、受託販売を行っています。一購入者に対して、複数の取引先の商品の販売を行うことがあり、その場合、媒介者交付特例により、当社が一括して適格請求書を交付することは可能でしょうか。

- 適格請求書に記載する消費税額等の端数処理Q23:適格請求書には、税率ごとに区分した消費税額等の記載が必要となるそうですが、消費税額等を計算する際の1円未満の端数処理はどのように行えばよいですか。

- 適格請求書と適格返還請求書を一の書類で交付する場合Q24:当社は、事業者に対して食料品及び日用雑貨の卸売を行っています。取引先と販売奨励金に係る契約を締結しており、一定の商品を対象として、取引高に応じて、取引先に販売奨励金を支払うこととしています。また、販売奨励金の精算に当たっては、当月分の請求書で、当月分の請求金額から前月分の販売奨励金額を控除しています。適格請求書等保存方式においては、請求書の記載についてどのような対応が必要ですか。

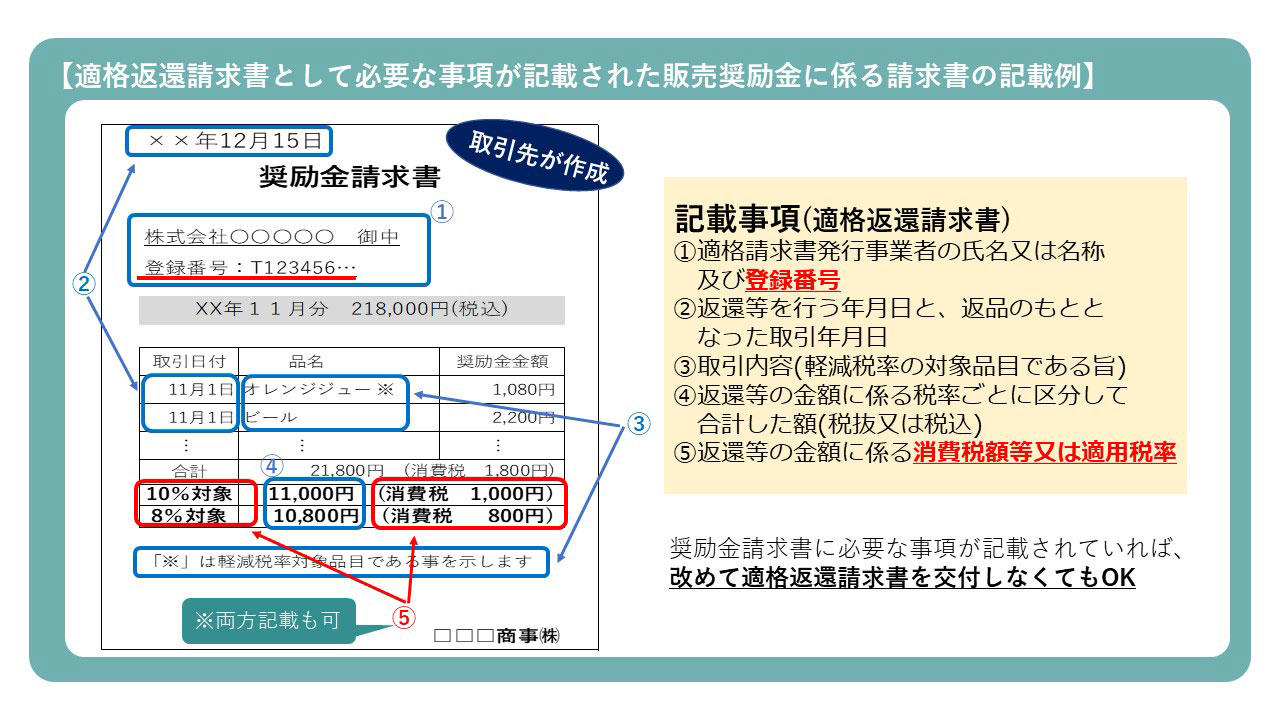

- 販売奨励金等の請求書Q25:当社は、販売促進の目的で、一定の商品を対象として、取引高に応じて、取引先に販売奨励金を支払っています。販売奨励金の精算は、取引先から交付される奨励金請求書に基づき支払い、消費税については、売上げに係る対価の返還等として処理しています。この場合、適格請求書等保存方式においては、当社から取引先に対して、改めて、適格返還請求書を交付する必要がありますか。

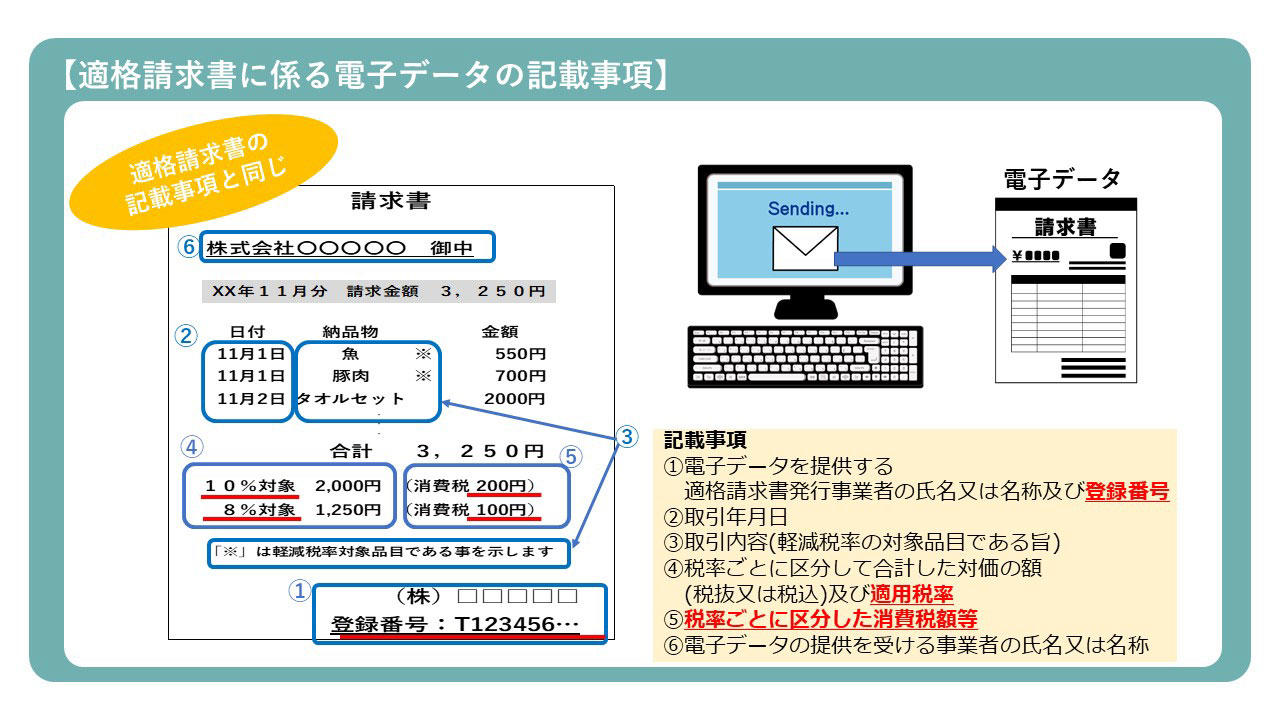

- 販売奨励金等の請求書Q26:当社は、書類に代えて、電子メールで請求書に係る電子データを提供しています。適格請求書に代えて、適格請求書に係る電子データを提供できるそうですが、この電子データはどのような内容で作成する必要がありますか。

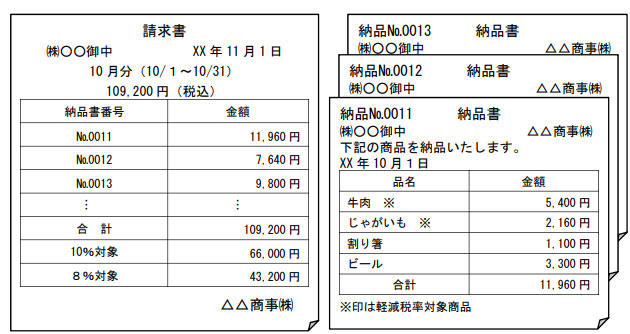

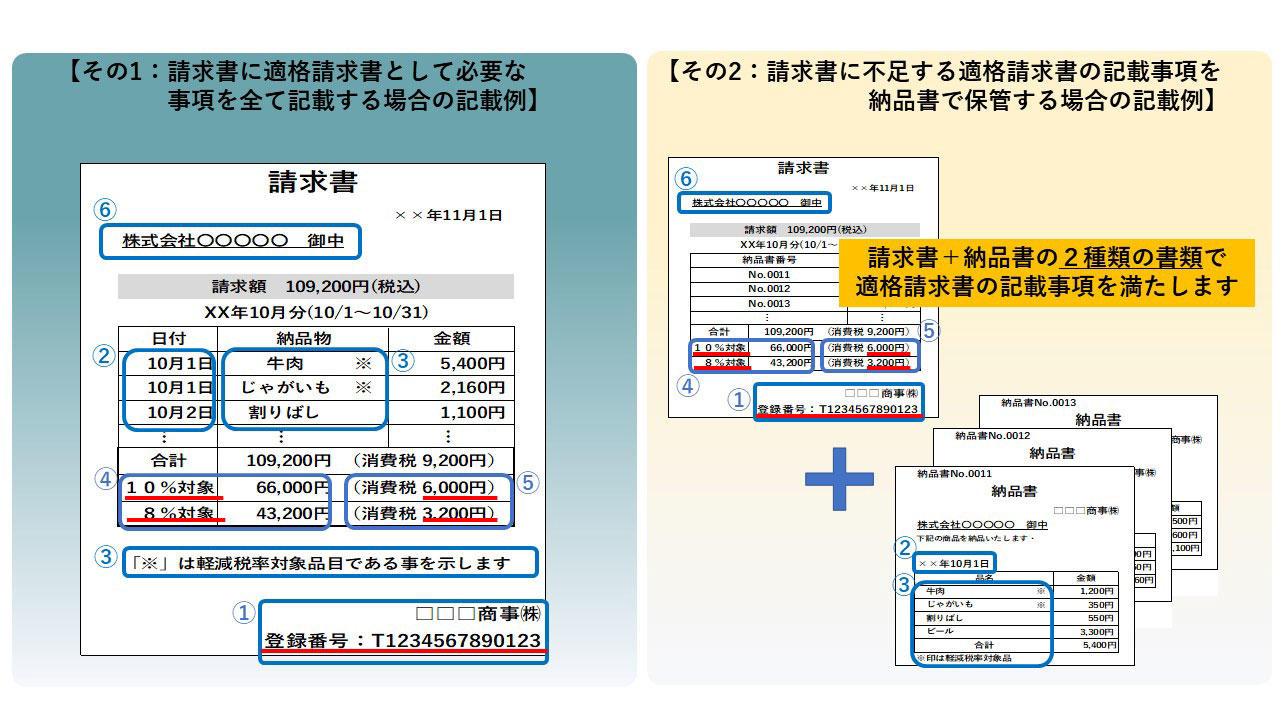

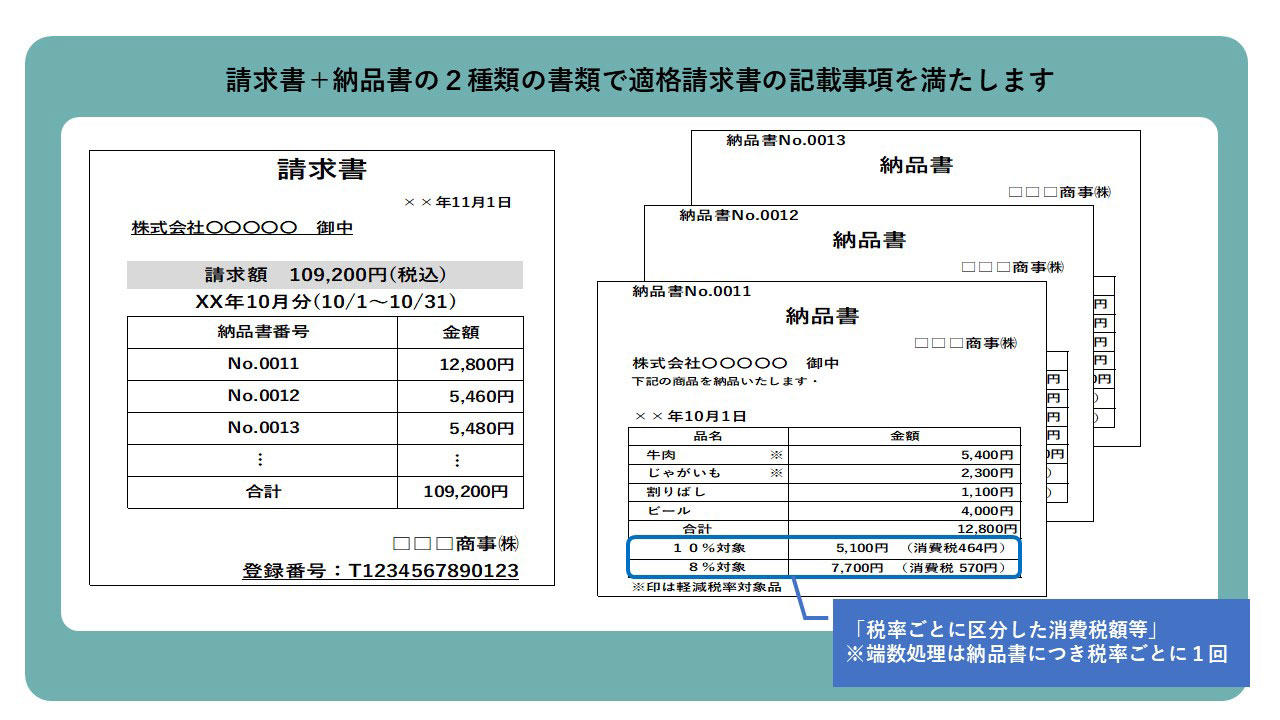

- 一定期間の取引をまとめた請求書の交付Q27:当社は、取引の都度、取引先に商品名を記載した納品書を交付するとともに、請求については1か月分をまとめて、請求書を交付しています。軽減税率制度の実施後、以下のように、請求書において、1か月分の取引に係る納品書番号を記載した上で、税率ごとの税込金額の合計額を記載しています。令和5年10月からは、請求書を適格請求書として交付しようと考えていますが、どのような対応が必要ですか。

- 複数書類で適格請求書の記載事項を満たす場合の消費税額等の端数処理Q28:当社は、商品の納品の都度、取引先に納品書を交付しており、当社の名称、商品名、納品書ごとの合計金額を記載しています。令和5年10月から、納品書に「税率ごとに区分して合計した税込価額、適用税率」と納品書ごとに計算した「消費税額等」の記載を追加するとともに、請求書に「登録番号」の記載を追加すれば、納品書と請求書を合わせて適格請求書の記載事項を満たすことになりますか。また、その場合、端数処理はどのように行えばよいでしょうか。

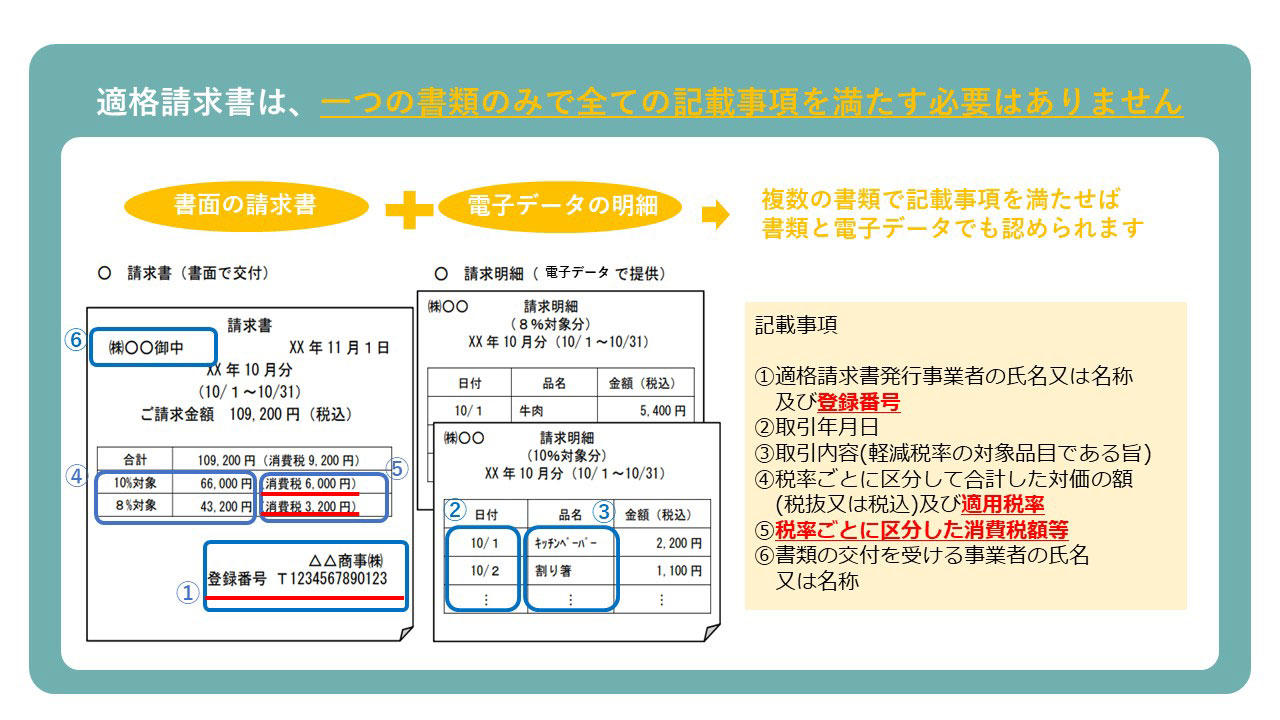

- 書面と電子データによる適格請求書の交付Q29:当社は、EDI取引を行っており、受発注や納品などの日々の取引については、取引先と電子データを交換することにより行っています。ただし、請求書については、月まとめで書面交付しています。請求書を適格請求書とするために、請求書には登録番号等の記載を行い、日々の取引の明細については、電子データである請求明細(税率ごとに分けて作成)を参照しようと考えています。このような場合であっても、適格請求書を交付したことになりますか。

Q21:当社(委託者)は、取引先(受託者)に販売委託を行っています。これまで、販売した商品の納品書は取引先から購入者に交付していましたが、この納品書を適格請求書として交付することはできますか。なお、当社と取引先はいずれも適格請求書発行事業者です。

【A】委託販売における適格請求書の具体的な交付方法は以下の方法などがあります。

その1:代理交付

適格請求書発行事業者には、取引を行った場合、課税事業者の求めに応じて適格請求書の交付義務が課されています。委託販売の場合、購入者に対して取引を行っているのは委託者ですから、本来、委託者が購入者に対して適格請求書を交付しなければなりませんが、受託者が代理して、委託者の氏名又は名称及び登録番号を記載した、委託者の適格請求書を、購入者に交付する、代理交付が認められています。

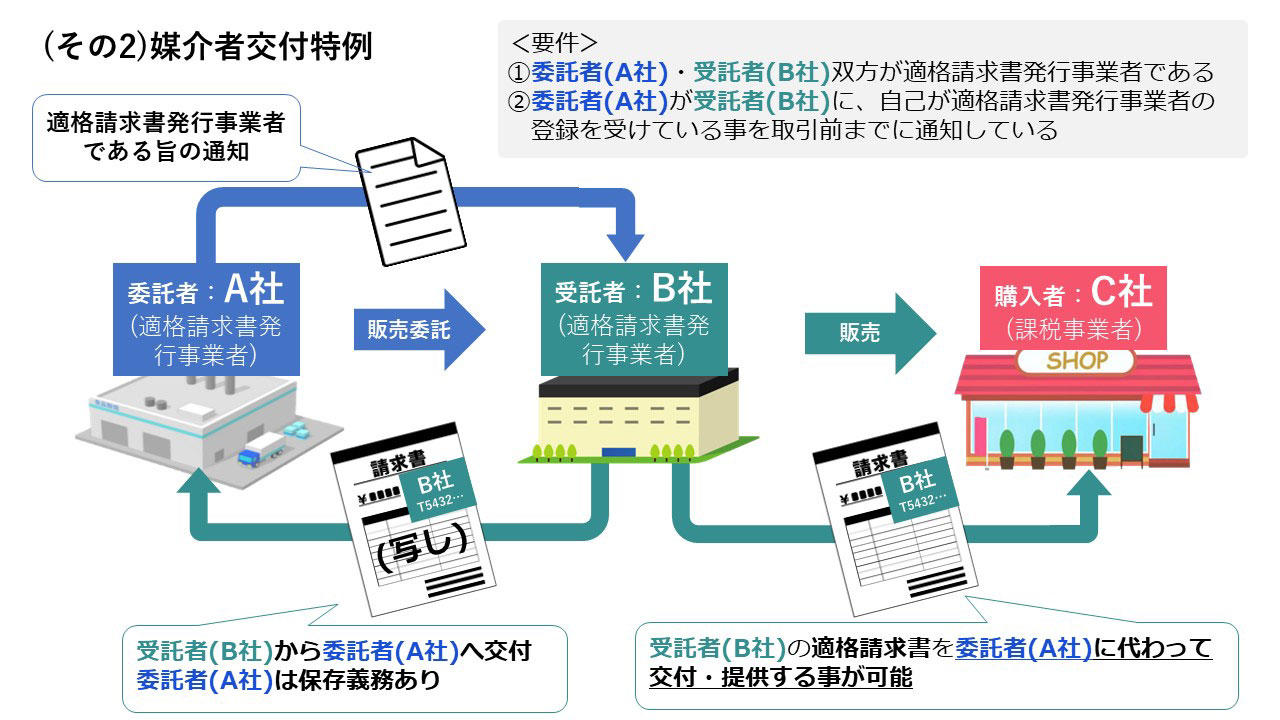

その2:媒介者交付特例

次の①及び②の要件を満たすことで、委託者の取引について、受託者が自己の氏名又は名称及び登録番号を記載した適格請求書を委託者に代わって購入者に交付・提供することができます。

①委託者及び受託者が適格請求書発行事業者であること

②委託者が受託者に、自己が適格請求書発行事業者の登録を受けている旨を取引前までに通知していること

この媒介者特例は、物販の委託販売だけでなく、請求書の発行事務や集金事務といった商品の販売等に付随する行為のみを委託しているような場合も対象となります。

なお、媒介者交付特例を適用する場合の、委託者・受託者の対応は次のとおりです。

【委託者の対応】

- ①自己が適格請求書発行事業者でなくなった場合、速やかに受託者に通知する

- ②受託者から交付された適格請求書の写しを保存する

【受託者の対応】

- ①交付した適格請求書の写し又は提供した電子データを保存する

- ②交付した適格請求書の写し又は提供した電子データを速やかに委託者に交付・提供する

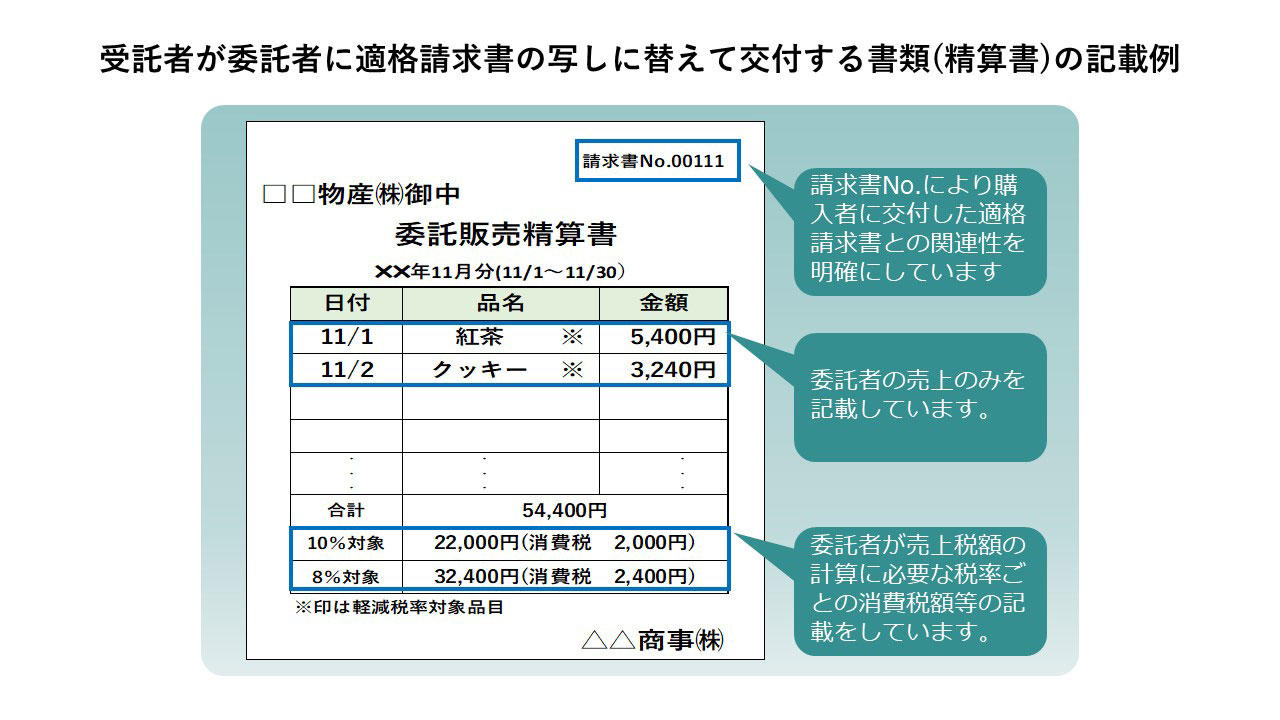

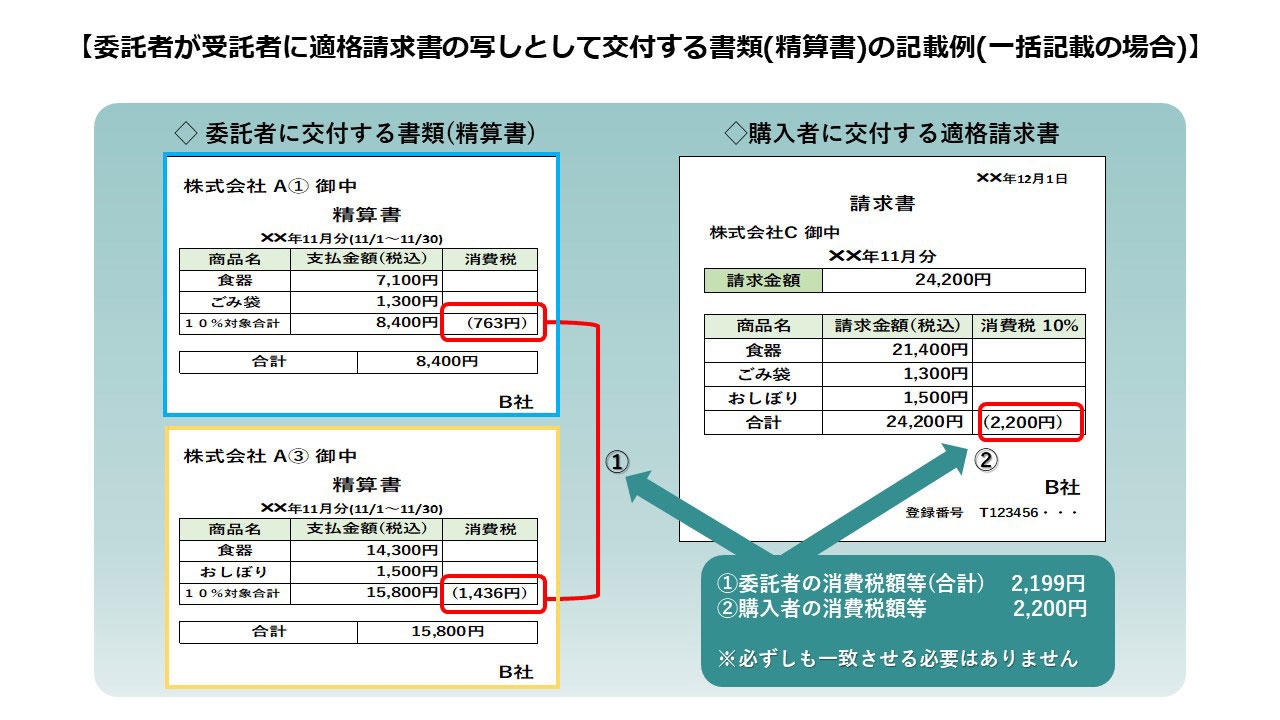

(注)委託者に交付する適格請求書の写しについては、コピーが大量になるなどで交付することが困難な場合は、適格請求書の写しと相互の関連が明確な、精算書等の書類等を交付することで差し支えありませんが、この場合、交付した精算書等の写しを保存する必要があります。

なお、精算書等には、適格請求書の記載事項のうち、委託者の売上税額の計算に必要な一定事項を記載する必要があります。

Q22:当社(受託者)は、複数の取引先(委託者)から委託を受けて、受託販売を行っています。一購入者に対して、複数の取引先の商品の販売を行うことがあり、その場合、媒介者交付特例により、当社が一括して適格請求書を交付することは可能でしょうか。

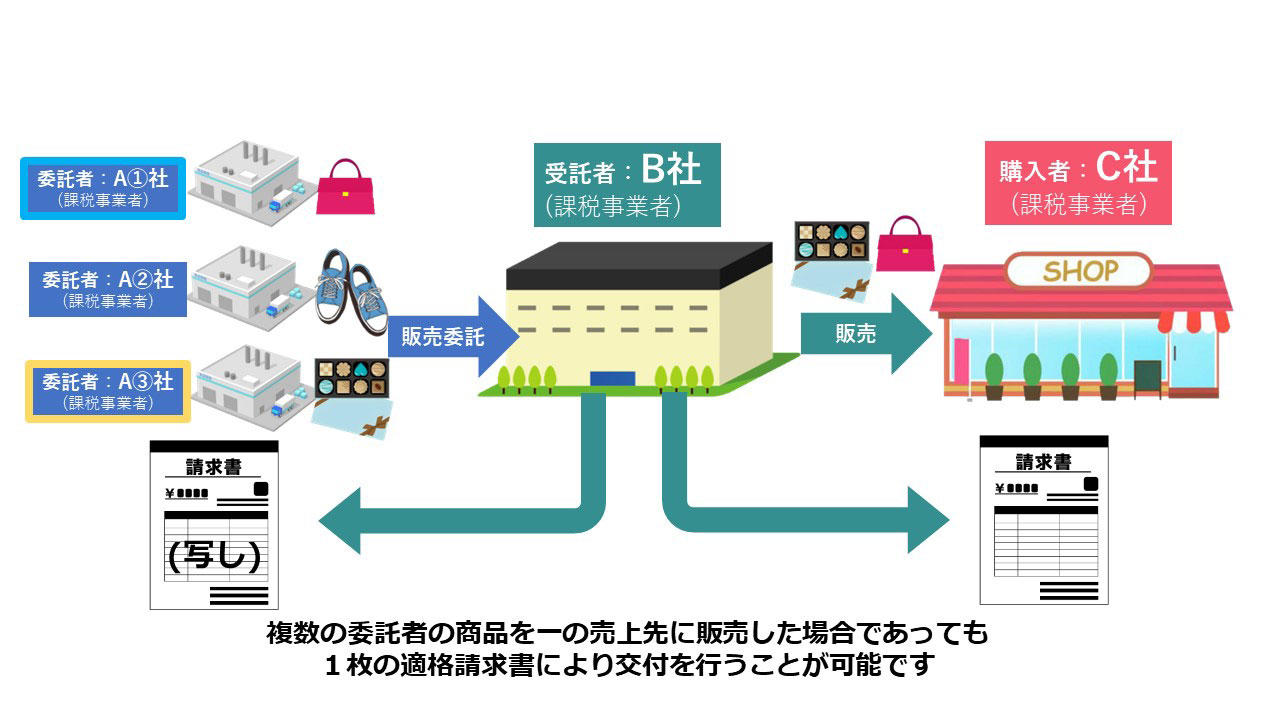

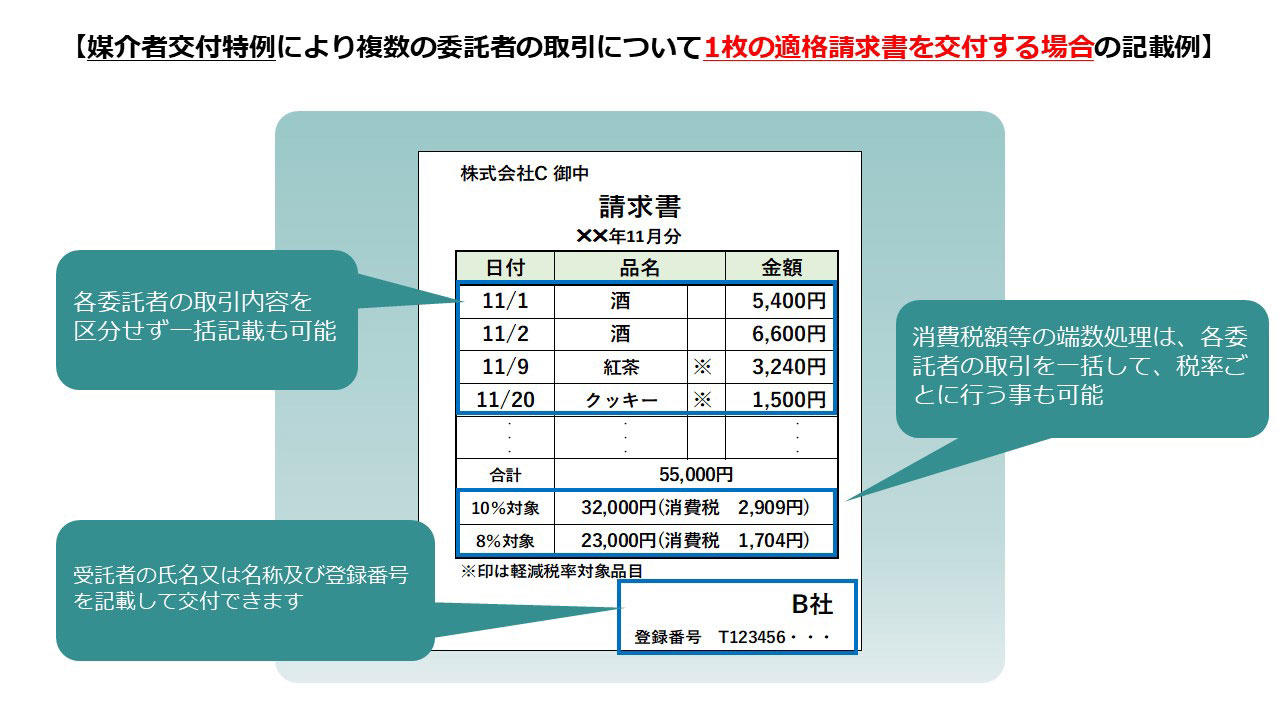

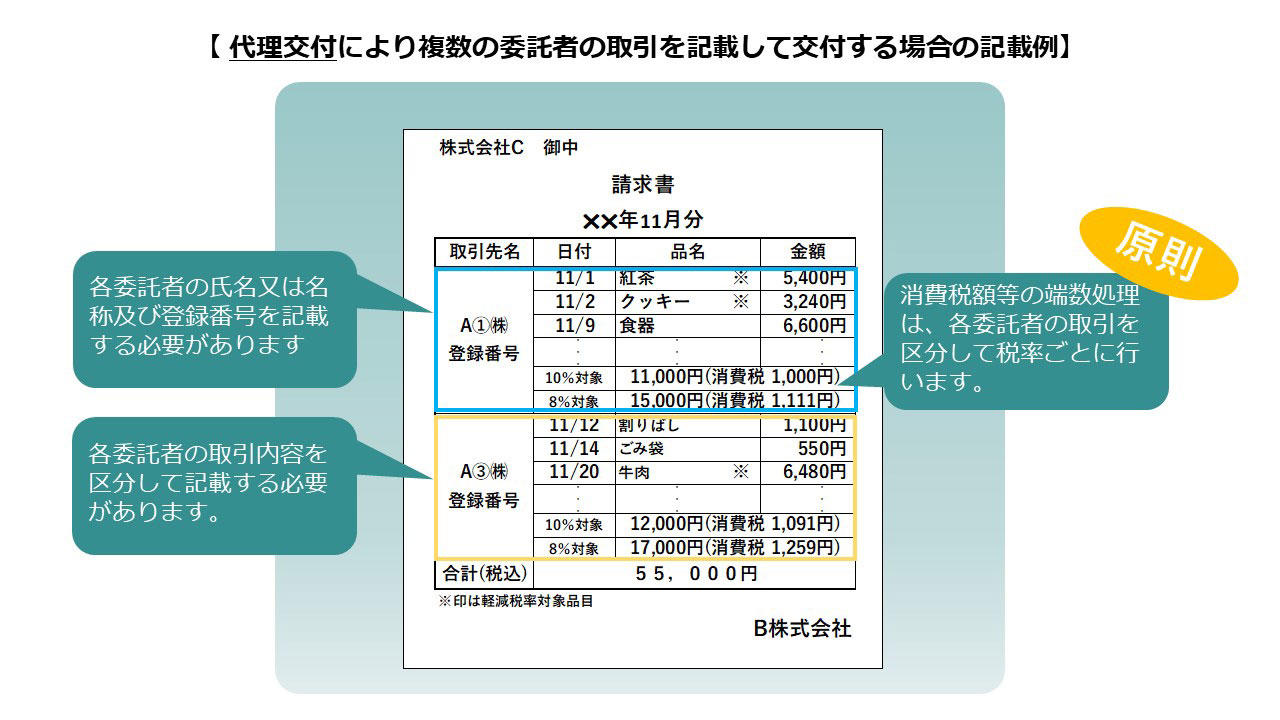

【A】媒介者交付特例の適用により、ご質問のように複数の委託者に係る商品を一購入者に販売した場合であっても、1枚の適格請求書により交付を行うことが可能です。この場合、適格請求書の記載事項の取引金額(税抜又は税込)は、委託者ごとに記載し、消費税額等の端数処理についても委託者ごとに行うことが原則となります。

ただし、受託者が交付する適格請求書単位で、複数の委託者の取引を一括して記載し、消費税額等の端数処理を行うことも差し支えありません。

この場合、受託者が各委託者に適格請求書の写しに替えて交付する精算書等に記載する消費税額等の合計額と、売上先に交付した適格請求書に記載した消費税額が一致しないことも生じますが、各委託者の税込対価の合計額から消費税額等を計算するなど、合理的な方法であれば差し支えありません。

受託者が複数の委託者の取引について代理して適格請求書を交付する場合は、各委託者の氏名又は名称及び登録番号を記載する必要があります。また委託者ごとに取引金額(税抜又は税込)を記載し、消費税額等も委託者ごとに計算し、端数処理を行います。

Q23:適格請求書には、税率ごとに区分した消費税額等の記載が必要となるそうですが、消費税額等を計算する際の1円未満の端数処理はどのように行えばよいですか。

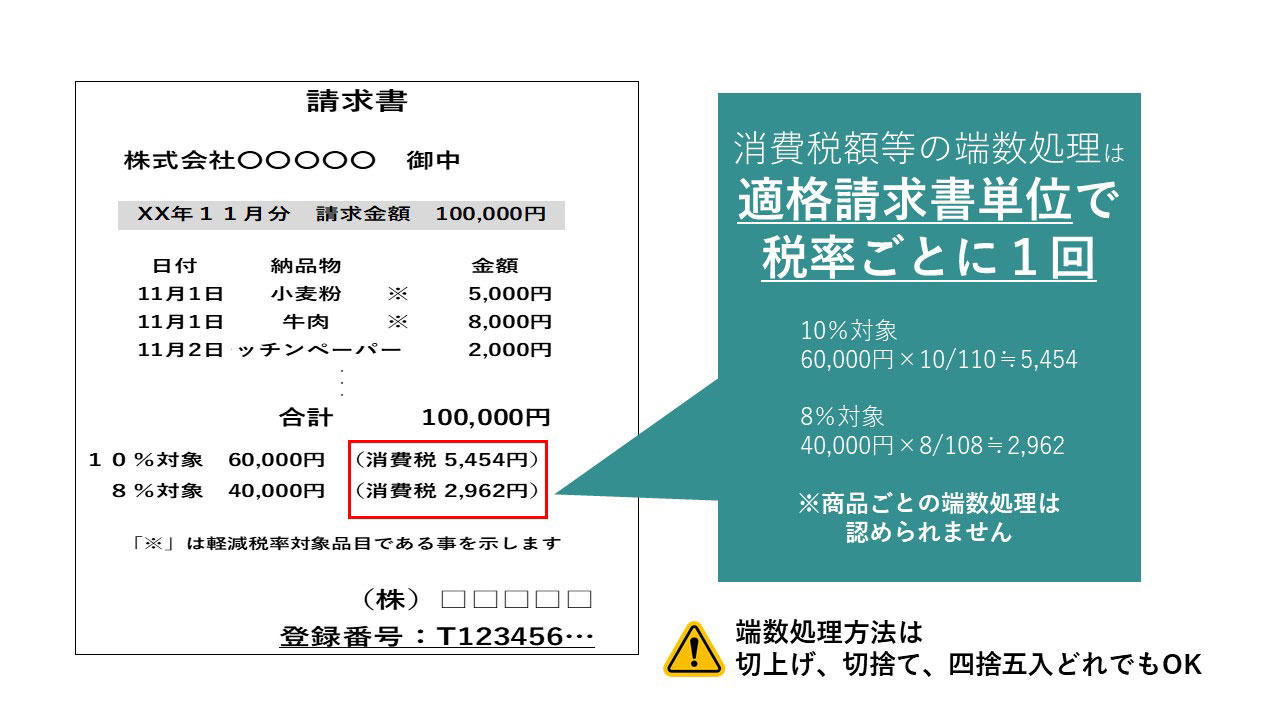

【A】適格請求書の記載事項である消費税額等に1円未満の端数が生じる場合は、一つの適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理を行う必要があります。なお、切上げ、切捨て、四捨五入などの端数処理の方法については、任意の方法とすることができます。

(注)個々の商品ごとに消費税額等を計算し、1円未満の端数処理を行い、その合計額を消費税額等として記載することは認められません。

Q24:当社は、事業者に対して食料品及び日用雑貨の卸売を行っています。取引先と販売奨励金に係る契約を締結しており、一定の商品を対象として、取引高に応じて、取引先に販売奨励金を支払うこととしています。また、販売奨励金の精算に当たっては、当月分の請求書で、当月分の請求金額から前月分の販売奨励金額を控除しています。適格請求書等保存方式においては、請求書の記載についてどのような対応が必要ですか。

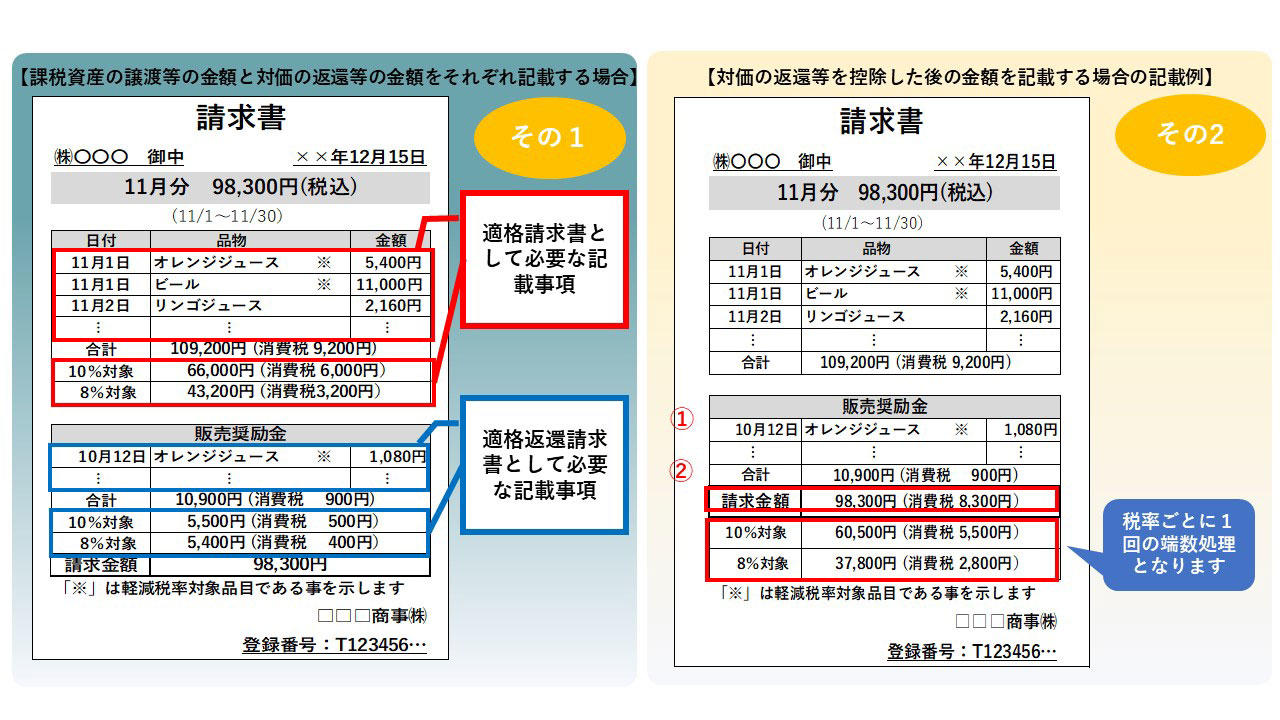

【A】ご質問の販売奨励金は、貴社の売上げに係る対価の返還等に該当します。したがって、貴社は取引先に対し、適格請求書と適格返還請求書を交付する義務があります。具体的には以下の対応方法などがあります。

(その1)

貴社が交付する請求書に

- 当月販売した商品:適格請求書として必要な事項を記載

- 前月分の販売奨励金について:適格返還請求書として必要な事項を記載

それぞれの必要な記載事項を満たせば1枚の請求書で交付することが可能です。

(その2)

継続して、取引金額から売上げに係る対価の返還等の金額を控除した金額及びその金額に基づき計算した消費税額等を税率ごとに請求書等に記載することで、適格請求書・適格返還請求書それぞれに必要な記載事項を満たすこともできます。

(注)この場合、課税資産の譲渡等の金額から売上げに係る対価の返還等の金額を控除した金額に基づく消費税額等の計算については、税率ごとに1回の端数処理となります。

Q25:当社は、販売促進の目的で、一定の商品を対象として、取引高に応じて、取引先に販売奨励金を支払っています。販売奨励金の精算は、取引先から交付される奨励金請求書に基づき支払い、消費税については、売上げに係る対価の返還等として処理しています。この場合、適格請求書等保存方式においては、当社から取引先に対して、改めて、適格返還請求書を交付する必要がありますか。

【A】ご質問の販売奨励金は、貴社の売上げに係る対価の返還等に該当しますので、貴社は、取引先に対し、適格返還請求書を交付する義務があります。 ただし、ご質問の場合、取引先が作成する奨励金請求書に、適格返還請求書として必要な事項が記載されていれば、貴社は改めて適格返還請求書を交付しなくても差し支えありません。

Q26:当社は、書類に代えて、電子メールで請求書に係る電子データを提供しています。適格請求書に代えて、適格請求書に係る電子データを提供できるそうですが、この電子データはどのような内容で作成する必要がありますか。

【A】提供する電子データは、適格請求書の記載事項と同じ内容である必要があります。

Q27:当社は、取引の都度、取引先に商品名を記載した納品書を交付するとともに、請求については1か月分をまとめて、請求書を交付しています。軽減税率制度の実施後、以下のように、請求書において、1か月分の取引に係る納品書番号を記載した上で、税率ごとの税込金額の合計額を記載しています。令和5年10月からは、請求書を適格請求書として交付しようと考えていますが、どのような対応が必要ですか。

【A】下記どちらかでの対応が必要になります。

(その1)請求書に適格請求書として必要な事項を全て記載する

(その2)請求書のみでは適格請求書の記載事項が不足するため、納品書で不足する記載事項を補完する

適格請求書とは、必要事項が記載された請求書、納品書等の書類をいいますが、一つの書類のみで全ての記載事項を満たす必要はなく、交付された複数の書類相互の関連が明確であり、適格請求書の交付対象となる取引内容を正確に認識できる方法(例えば、請求書に納品書番号を記載するなど)で交付されていれば、その複数の書類により適格請求書の記載事項を満たします。

Q28:当社は、商品の納品の都度、取引先に納品書を交付しており、当社の名称、商品名、納品書ごとの合計金額を記載しています。令和5年10月から、納品書に「税率ごとに区分して合計した税込価額、適用税率」と納品書ごとに計算した「消費税額等」の記載を追加するとともに、請求書に「登録番号」の記載を追加すれば、納品書と請求書を合わせて適格請求書の記載事項を満たすことになりますか。また、その場合、端数処理はどのように行えばよいでしょうか。

【A】ご質問の対応で、適格請求書の記載事項を満たします。

納品書に⇒

「税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率」及び

「税率ごとに区分した消費税額等」の記載を追加するとともに、

請求書に⇒

「登録番号」を記載すれば、

納品書と請求書を合わせて適格請求書の記載事項を満たします。またこの場合の端数処理は、納品書につき税率ごとに1回の端数処理を行います。

Q29:当社は、EDI取引を行っており、受発注や納品などの日々の取引については、取引先と電子データを交換することにより行っています。ただし、請求書については、月まとめで書面交付しています。請求書を適格請求書とするために、請求書には登録番号等の記載を行い、日々の取引の明細については、電子データである請求明細(税率ごとに分けて作成)を参照しようと考えています。このような場合であっても、適格請求書を交付したことになりますか。

【A】取引内容(軽減税率の対象である旨)を含む請求明細に係る電子データを提供した上で、それ以外の記載事項のある月まとめの請求書を交付することで、これら全体により、適格請求書の記載事項を満たすことになります。

まとめ

インボイス制度は、導入に伴い既存システムの改修や新規システム導入も検討する可能性もあるでしょう。手間やコストが発生し、業務負担が増えると予想される点はデメリットですが、これを機に業務効率化やデジタル化を一気にすすめられる絶好なタイミングでもあります。業務全体を見渡し会社としての方針を決定する事が重要です。

TOMAコンサルタンツグループ株式会社 取締役

中小企業診断士

DX推進の総責任者として、テレワーク環境構築・ペーパーレス化・電子帳簿保存法対応・ビジネスモデルの再構築などで活躍中。

企業の労働生産性向上や付加価値向上を目指して、中小企業から上場企業まで幅広く対応している。