第2回 未払い残業代があった場合の法的リスク・改善策(その④~その⑥)編

御社は大丈夫?使用者側弁護士が教える、未払い残業代リスク6選と改善策

更新日:2023/08/08

2020年4月以降、賃金の時効期間がこれまでの2年から3年に延長され、また、(中小企業を含む全ての会社で)時間外労働の上限規制が適用されました。さらに、2023年4月以降、これまで中小企業に猶予されていた、時間外労働60時間超えの場合の割増率(50%以上)が適用されました。

そのため、会社にとって、労働時間管理をはじめとする未払い残業代の対策をする重要性が増しています。

しかし、会社によっては、適切に労働時間を把握していなかったり、法的には無効な独自ルールに基づいていたりするなど、未払い残業代リスクが高いケースが見受けられます(もちろん、訴訟等になった場合に、独自ルールが通用することはまずありません)。

そこで、本コラムでは、使用者側弁護士の立場から、残業代計算の基礎を説明した上で、リスクの高い労働時間管理方法の典型例(6選)とその改善策を解説します(各回の最後に実務に役立つ書式例の無料DLリンクあり)。

1 未払い残業代があった場合の法的リスク

⑴ 未払い残業代問題が顕在化するパターン

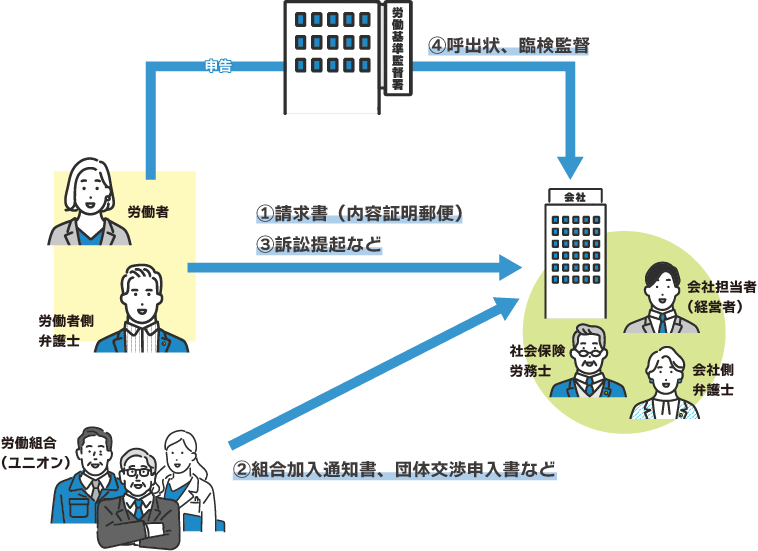

未払い残業代問題が顕在化する主なパターンは、次の図のとおり、労働者本人または労働者側弁護士から内容証明郵便(請求書)(①)が届く場合や、労働組合から団交申入書(②)が届く場合が多いです。

その後、労働者側(本人、弁護士、組合。以下略)との任意交渉や団体交渉を経て、和解合意が成立すれば解決により終了しますが、和解合意が成立しない場合、労働者側が訴訟提起(③)等の手段を検討します。

また、任意交渉の際に、労働者側が労基署に対して、残業代の不払い(労基法37条違反)を申告し、労基署が会社に臨検監督(④)を行う場合もあります。この場合、会社は、労働者側との交渉と並行して、労基署対応を行うことになります。

⑵ 訴訟等になった場合の経済的リスク

訴訟係属中に裁判所を交えて和解協議を行うことは、実務上珍しくありませんが、和解成立に至らず、判決によって未払い残業代が認められた場合、会社は、未払い残業代とは別に、次の2つの支払が命じられる可能性があります。

まずは、①遅延損害金です。

労働者は、❶賃金支払日の翌日から年3%、❷退職後は退職日の翌日から支払済みまで年14.6%の利率で、遅延損害金を請求できます(賃確法6条1項、同施行令1条)。

ただし、上記❷は適用除外事由があります(賃確法6条2項、同施行令2条1項各号)。

遅延損害金は、実務上、軽視できません。

例えば、労働者の退職後1年経過後に、裁判所が、未払い残業代300万円を認め、かつ、14.6%の利率での遅延損害金も認めた場合、遅延損害金は、300万円×14.6%=43万8000円になります。

遅延損害金だけでも、それなりのボリュームになることが理解できると思います。

次に、②付加金です。

裁判所は、未払い残業代等が認められた場合、労働者の請求により、未払金と同額の付加金の支払いを命じることができます(労基法114条)。

ただし、事実審の口頭弁論終結時までに、会社が未払い残業代を支払った場合、裁判所は付加金の支払を命じることができなくなりますので、(会社は裁判所が認めた未払い残業代を支払う必要があるものの)付加金の支払いを免れることができます。

⑶ 小括

未払い残業代がある場合の法的リスクは、以上のとおりですが、このリスクが高まるのは、次のような労働時間管理を行っている場合ですので、各社チェックしてみて下さい(その①〜その③は、第一回を参照下さい)。

2 リスクのある労働時間管理:その④

⑴ 問題状況

所定始業時刻よりも早く出社して業務を開始(早出残業)している社員がいるが、会社はこれを残業として認めず、その分の賃金(残業代)を支払っていない。

⑵ リスク

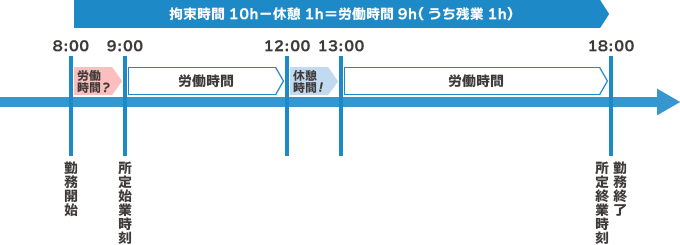

早出残業の開始時刻から所定始業時刻までの時間(図で言う:午前8時~午前9時)につき、労働時間であると認定される可能性があります。

労働時間であると認定された場合、その分の未払い残業代が発生するリスクがあります。

⑶ 改善策

ア 解説

労基法上の労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、客観的に判断されます。

使用者の指揮命令下に置かれているといえるためには、使用者の明示または黙示の指示に基づいていることが必要です。

つまり、使用者が明示的に残業を指示していなくても、黙示の指示が認められる場合には、労働時間に該当します。

黙示の指示が認められるのは、①使用者が労働者の残業を認識しているにもかかわらず、異議を述べていない場合や、②業務量が所定労働時間内に処理できないほど多く、残業が常態化している場合などです。

このような説明をすると、会社担当者(経営者)の中には、一足飛びに、「使用者が異議を述べれば良さそうだから、残業を禁止さえすれば解決するのではないか」と考える方もいるのではないでしょうか。

しかし、形式的に、残業を禁止したとしても、それでは解決にはなりません。

なぜなら、従業員が抱える業務量では、残業をせざるを得なかったり、業務の納期・期限を厳格に遵守することが求められていたりする場合、使用者がこれらのフォローをしない限り残業を禁止する前提を欠いているため、黙示の指示が認められるからです。

したがって、このような場合、労働時間(残業時間)該当性が肯定されてしまいます。

イ 対応策(案)

そうすると、会社としては、下記表②のとおり、想定していないところで、労働時間に該当する時間があることになりますが、これは、未払い残業代リスクがあることを意味します。他にも時間外労働の上限規制の抵触リスク等もあります。

| 客観使用者の主観 | 労働時間である | 労働時間でない |

|---|---|---|

| 労働時間である | ①-(問題なし) | ③-(問題なし) |

| 労働時間でない | ②〇(紛争リスクあり) | ④-(問題なし) |

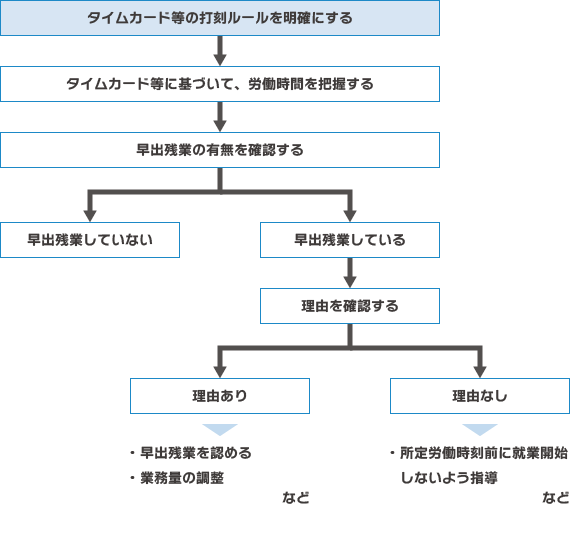

そこで、会社としては、想定外に労働時間が生じないようにするため、次の対応策(案)を講じることが考えられます。

3 リスクのある労働時間管理:その⑤

⑴ 問題状況

退勤するよう言ったが、残って業務を続けている社員の残業について、会社は、これを残業として認めず、その分の賃金(残業代)を支払っていない。

⑵ リスク

所定終業時刻から退勤時間までの時間につき、労働時間であると認定される可能性があります。

労働時間であると認定された場合、その分の未払い残業代が発生するリスクがあります。

⑶ 改善策

ア 解説

会社担当者(経営者)からは、「社員が勝手に残業したのであるから、これを残業として認める必要はないのではないか」という質問を受けることがあります。

これに対し、労働者側からは、「残業する必要があったことは、使用者も分かっていたはずであるから、少なくとも黙示の指示が認められる」という反論がなされることが予想されます。

この点について、会社が社員に対して、明示的に残業を指示していなくても、黙認している場合や、業務量の調整などのフォローをしていない場合、黙示の指示が認定される可能性があることは、「その④」と同様です。

また、仮に、当該残業による成果物が現にある場合、労働時間に該当しないという主張が通ることは、さらに難しくなるでしょう。

イ 対応策(案)

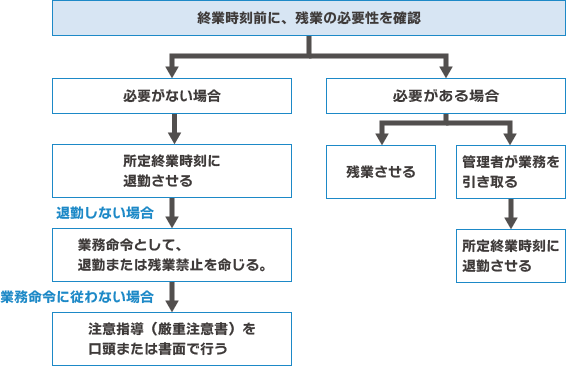

そこで、社員の労働時間を適正に管理するため、会社としては、次の対応策(案)を講じることが考えられます。

このフローを見た管理職(管理監督者)からは、「面倒だ」という声が聞こえてきそうですが、社員の労働時間管理は、まさに管理職(管理監督者)の仕事ですので、厳しい言い方になりますが、これをやらないのは職責を果たしていないに等しいと言わざるを得ません。

※本コラム特典として、「※注意指導書の書式例」の無料DLを用意しています(後述参照)。

4 高リスクの労働時間管理:その⑥

⑴ 問題状況

当社の規定上、管理職には、(深夜を除き)残業代を支払っていない。

⑵ リスク

労基法上の管理監督者に該当しない社員には残業代を支払う義務がありますので、管理監督者性が否定された場合、未払い残業代リスクがあります。

⑶ 改善策

ア 解説

まずは、「社内の管理職」≠「労基法上の管理監督者」であることを認識する必要があります。

行政解釈上、管理監督者(労基法41条2号)とは、労働条件その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいうと解されています。

管理監督者性は、役職名ではなく、次の3要素に基づいて、実態的に判断します(特に、①の要素が重要です)。

①職務内容、責任、権限

②勤務態様(労働時間についての裁量)

③管理監督者にふさわしい待遇

①については、(a)経営への参画状況、(b)労務管理上の指揮監督権、(c)実際の職務内容が考慮されます。上記(a)につき、「経営者と一体的な立場」とは、「担当する組織部分について、経営者の分身として経営者に代わって管理を行う立場」にあることを言うと考えられており、「企業全体の運営への関与」までは必要ないと考えられています(菅野和夫「労働法第十二版」弘文堂・492頁参照)。

②について、例えば、遅刻・早退・欠勤による賃金控除がされている場合、管理監督者性は否定されやすくなります。

③について、例えば、一般労働者の賃金(基本給+残業代)との逆転現象が生じている場合、管理監督者性は否定されやすくなります。

イ 対応策(案)

管理監督者に該当するかの検討イメージとしては、非管理職(非管理監督者)から管理職(管理監督者)になった際に、上記①~③の要素に照らして、どのような変化が生じるかを整理した上で、分析・評価することになります。

ただし、過去の裁判例等との比較検討も重要になりますので、検討の際には、社労士・弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。

これによって、管理監督者に該当すると判断した場合には特段の対応は不要ですが、労基署から是正勧告がなされる可能性や訴訟になった場合に裁判所が管理監督者性を否定する可能性は否定できません。

これに対し、管理監督者に該当しないと判断した場合には対応が必要です。

管理監督者に該当しない場合、残業代支払義務が生じていることになりますので、過去の労働時間数を確認した上で、当該労働者との間で未払い残業代を精算することが必要になります。

5 まとめとチェックリスト

第1回と今回(第2回)に分けて、未払い残業代リスクが高いケースを6つ紹介しました。

1つでも該当する場合、早急に改善策を講じた方が良いでしょう。

ところで、セミナー等でこの種の話をすると、会社担当者(経営者)から、「問題が多すぎて、何から始めて良いか分からない」という声を聞くことがあります。

この場合、「まずは、労働時間を客観的に把握することから始めるべきです。」と回答しています。

なぜなら、労働時間を客観的に把握することは、残業代、時間外労働の上限規制、労災、安全配慮義務など、多くの法的リスクを察知して、未然に防止するための基本だからです。

逆に言うと、労働時間を客観的に把握していない場合、これらの法的リスク対策をしていないことを宣言するようなものです。

本コラムをお読みになった会社担当者(経営者)の方々には、このような宣言とならないよう、労働時間の管理方法を再確認するきっかけとなれば幸いです。

第2回コラムの再確認(チェックリスト)は、次のとおりです。

- 客観的に把握した労働時間に基づいて、不必要な残業をしていないかをチェックしているか?(その④)

- 残業の要否について、社員とコミュニケーションをとっているか?(その⑤)

- 自社の「管理職」は、労基法上の「管理監督者」に該当するか?(その⑥)

弁護士

多湖・岩田・田村法律事務所。第一東京弁護士会所属。第一東京弁護士会労働法制委員会(基礎研究部会副部会長)。経営法曹会議会員。使用者側から労働問題を取り扱う。労働法務に関するセミナー講師も務める。

著書に、『詳解 働き方改革関連法』(共著、労働開発研究会、2019年)、『Q&A労働時間・休日・休暇・休業トラブル予防・対応の実務と書式』(共著、新日本法規、2020年)、『新しい働き方に伴う非正規社員の処遇-適法性判断と見直しのチェックポイント-』(共著、新日本法規、2021年)、『改訂版 実用会社規程大全』(共著、日本法令、2022年)、『対応ミスで起こる 人事労務トラブル回避のポイント』(共著、新日本法規、2022年)、「4訂補訂版 標準実用契約書式全書」(共著、日本法令、2024年)、『三訂版 企業労働法実務入門』(共著、日本リーダーズ協会、2024年)。

URL:http://www.tamura-law.com/