健康診断結果の保存期間は?取り扱う手順や注意すべきポイントを解説!

更新日:2025/01/28

企業は従業員の健康管理を行う義務があり、その一環として実施されるのが「健康診断」です。

企業は健康診断の種類に応じて健康診断結果を所定期間保存し、適切な管理を行わなくてはなりません。

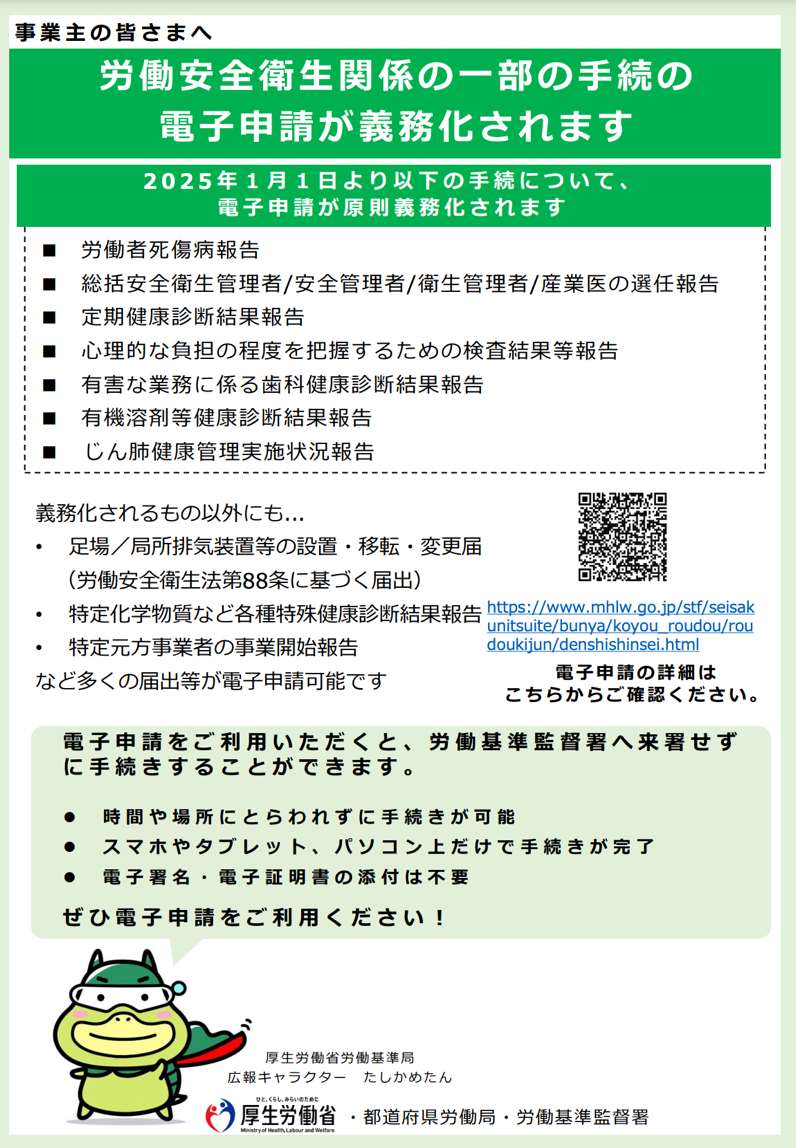

また令和7年1月1日以降は、定期健康診断をはじめとする一部の健診の結果報告書の電子申請が義務化されました。

本記事では健康診断結果の保存期間や健康診断結果を取り扱う手順、注意すべきポイント、電子申請の義務化について解説します。

人事部や総務部等、安全衛生管理に携わっているご担当者様はぜひご一読ください。

健康診断結果の保存期間は?

健康診断の結果は労働基準法(第109条)によって保存義務があると明言されています。

よって企業は、「健康診断個人票」を作成した上で、各従業員の健康診断結果を所定期間にわたって保存しておく必要があります。

また労働安全衛生法(第66条の3)でも、健康診断の実施後は結果を記録しておかなければならない(※)と定められています。

※労働安全衛生法の条文に基づくもの

(健康診断の結果の記録)

第六十六条の三事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第六十六条第一項から第四項まで及び第五項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。

健康診断結果の保存期間は、健康診断の種別によって異なります。

また保存対象者は現在雇用している従業員だけでなく、退職者も含まれますので注意しましょう(退職者についても後述する保存期間が適用されます)。

一般健康診断:5年

雇入れ時の健康診断や定期健康診断は「一般健康診断」と呼ばれ、5年の保存期間が定められています(労働基準法第109条)。

(記録の保存)

第百九条使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。

保存内容については労働安全衛生法で法定項目が定められており、一般健康診断においては以下の11個の検査が含まれます。

【雇入れ時の健康診断・定期健康診断で行う検査11項目】

・既往歴及び業務歴の調査

・自覚症状及び他覚症状の有無の検査

・身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査

・胸部エックス線検査及び喀痰検査

・血圧の測定

・貧血検査(血色素量及び赤血球数)

・肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)

・血中脂質検査

・血糖検査

・尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)

・心電図検査

※従業員の既往歴等によっては、医師の判断で一部の検査項目を省略する場合があります。

参考:労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~|厚生労働省(PDF)

再検査結果についても保存が推奨される

ちなみに健康診断で再検査が必要となった場合、検査結果の保存は義務ではありません(再検査するかは従業員の判断に委ねられるため)。

ただし、企業には「従業員の健康管理を推進する」という責任があることから、再検査結果についても保存すべきであると考えられます。

特殊健康診断:5〜40年

特殊健康診断の結果保存期間は従事する業務に応じて異なっており、短いもので5年、長いもので40年となっています。

特殊健康診断の種類と保存年数の一覧表

| 健康診断の種類 | 保存年数 |

|---|---|

| 有機溶剤健康診断 | 5年 |

| 鉛健康診断 | 5年 |

| 四アルキル鉛健康診断 | 5年 |

| 特定化学物質健康診断 | 5年(※特別管理物質は30年) |

| 高気圧業務健康診断 | 5年 |

| 電離放射線健康診断 | 30年 |

| 除染等電離放射線健康診断 | 30年 |

| 石綿健康診断 | 40年 |

| じん肺健康診断 | 7年 |

参考リンク:労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう|厚生労働省(PDF)

特殊健康診断とは

特殊健康診断とは、労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務(有機溶剤や鉛、特定化学物質や石綿など、健康を害する影響・リスクのある業務)に従事する者を対象に実施する検査です。

【特殊健康診断に指定されている業務一覧】

- 高気圧業務

- 放射線業務

- 除染等業務

- 特定化学物質業務

- 石綿業務

- 鉛業務

- 有機溶剤業務

- 四アルキル鉛業務

該当する業務に従事する場合、原則として雇入れ時や配置換え後、さらに6ヶ月以内ごとに1回のペースで特殊健康診断を実施する必要があります。

また、常時粉じん作業に従事する労働者を雇用する際や配置換えをする際(※)には、じん肺健康診断を実施する必要があります。

※現在従事している者だけでなく、過去に従事経験がありじん肺管理区分2・3に該当する労働者に対しても定期的なじん肺健康診断が必要。

健康診断結果を取り扱う手順

健康診断結果は個人情報であるため、取り扱いの手順・方法については細心の注意を払う必要があります。ここでは健康診断結果が医療機関から届いた後に企業がすべきことについて、3つのステップを解説します。

従業員への通知

健康診断の結果は一般的にはA(異常なし)からE(要治療)の5段階で判定されます。

これらの結果は、健診を受診したすべての従業員に通知が必要です。

通知方法には紙面での通知や電子メールなどがあります。従業員が自分の結果を確認しやすい形式で提供しましょう。

また健康診断の結果、何らかの異常が見つかった場合には再検査の案内を行います。加えて業務内容や人員配置の改善等の対策が必要になる場合もあります。

従業員からの収集・事後措置を実施する

従業員から健康診断結果を収集する際は、個人情報保護法に基づき、機密情報として慎重に取り扱うことが必要です。結果の保存方法や期間については法的に定められた基準に従い、企業が適切に管理します。

また健康診断結果に問題がある従業員については、労働環境や基準値以上の検査項目の数を勘案した上で産業医の面談を実施します。その後、産業医との面談結果をもとに勤務形態や配置転換・休業等の必要性を判断し、事後措置を行います。

これらの措置および健康管理は企業(事業者)の義務となっているため、怠ることがないようにしましょう。

【事後措置の流れ】

- 健康診断結果をもとに、事後措置が必要な従業員の特定

- 健康上の問題の程度を産業医が判断

- 産業医と従業員の面談セッティング、およびヒアリング(意見聴取)の実施

- 安全衛生委員会で対応・対策の相談と実施決定

【健康上の問題が生じているかどうかの判断基準】

- 長時間労働が常態化しているか

- 基準値を上回る検査項目数がどれくらいあったか

- メンタルヘルスの状態 など

産業医の指定する措置内容としては以下の3区分のいずれかで検討する場合が一般的です。

- 通常勤務(これまでと同じ働き方で問題ない)

- 就業制限(勤務時間や残業時間、配置等の配慮を行う)

- 要休業(休業が必要)

所轄監督署への報告

従業員数が50人以上の企業は、健康診断の結果を所轄の労働基準監督署へ報告する義務があります(健康診断結果報告書の提出)。

健康診断結果報告書には、従業員の健康状態に関する詳細情報を記載します。

【記載内容の例】

- 対象年

- 健康診断を実施した年月日

- 受診労働者数

- 初見人数

- 医師の指示人数 など

報告義務のある企業は、健康診断結果報告書を作成したのちに遅滞なく提出する必要があります。

結果が出たあとは速やかに作成、提出するよう心がけましょう。

健康診断結果の取扱いで注意すべきポイント

健康診断結果を適切に扱うには、以下4点に注意しましょう。

健康診断結果は遅滞なく従業員へ通知する

健康診断結果は従業員が自分の健康状態を確認し、必要な対応を取るため速やかに通知しなければなりません。異常が見つかった場合は、再検査や受診を促すため迅速な対応を取りましょう。

通知は個別に行い、結果を理解しやすく説明しましょう。こうすることで従業員は自分の健康状態を把握し、早期に対応できるようになります。

個人情報保護のため厳重に扱う

健康診断結果は個人情報に該当するため、情報漏洩や不正アクセスを防ぐために厳重に取り扱う必要があります。

例えば健診結果を扱う担当者を限定し、保管場所や電子データの管理方法を規定したり、アクセス制限を設けたりといった対策は個人情報保護に有効です。

取扱規程を作成し、担当者を含む全員に取扱規程に沿った教育を行う必要もあるでしょう。

企業は従業員が結果を安心して受け取れるよう、セキュリティ対策を徹底しましょう。

保存期間超過後は速やかに破棄する

健康診断結果は法律で最低5年間保存する義務がありますが、保存期間を超えた結果については法的な保管義務がなくなるため、適切に廃棄することが求められます。

紙媒体はシュレッダー処理し、電子データは消去ツールで完全に削除しましょう。

自社に最適な保存方法を選ぶ

健康診断結果の保存方法は、紙媒体(コピー可)、または電子データでの保存が認められています。

紙媒体で保管する場合はアクセス制限された保管場所を設け、電子データの場合はパスワード管理や暗号化などのセキュリティ対策を強化する必要があります。

ただし、後述する「定期健康診断結果報告の電子申請義務化」の影響や管理業務効率化を目的として、近年では健康診断結果を電子データで一元管理する企業が増えつつあります。

デジタル保存のメリットは検索や管理が効率的な点ですが、データの安全性を高めるための対策も欠かせません。企業の規模やシステムに応じて最適な方法を選び、安全かつ効率的に管理を進めていきましょう。

令和7年(2025年)1月1日より定期健康診断結果報告の電子申請が義務化に!

令和7年1月1日以降、労働安全衛生に関する一部手続の電子申請が義務化されました。

その中には「定期健康診断結果報告」が含まれています。

電子申請となったことで時間や場所にかかわらず、かつ労働基準監督署へ来署せずとも手続きができるようになったため、利便性が向上しました。

また一部の手続きを除いて電子署名・電子証明書の添付が不要となります。

電子申請をするには、届出する帳票(定期健康診断結果報告)を電子データで作成する必要があります。加えて初回はe-Govアカウントへの登録、ブラウザ設定、アプリケーションのインストール等の対応が必要です。

なお、電子申請については「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」という支援サービスが利用可能です。

電子申請が初めてで不安がある場合は、こちらのサポートも活用してみましょう。

参考:労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス|厚生労働省

健康診断結果を適切に保管しよう

本記事では健康診断結果の保存期間や取扱い手順、取扱いの注意点について解説してきました。

法令に伴い、企業は健康診断結果を所定の保存期間にわたって適切に管理する義務があります。このとき保存期間を守ることはもちろん、その扱いについての手順や管理方法についても注意が必要です。

また令和7年1月1日以降は定期健康診断結果報告の電子申請が義務化した事情もあり、健康診断結果を電子データで扱う必要性が高まっています。

健康診断結果をデジタルツールで管理すれば検索や更新が容易になり、管理効率が良くなります。

またデジタルは紙媒体に比べ、セキュリティ対策がしやすい点も大きなメリットです。

現在紙媒体で健康診断結果を保存されている企業は、デジタル管理への切り替えを前向きに検討されてみてはいかがでしょうか。