Peppol(ペポル)とは?2023年のインボイス制度対応に向けて知っておきたい規格をご紹介

更新日:2022/03/11

Peppol(ペポル)とは?2023年のインボイス制度対応に向けて知っておきたい規格をご紹介

経理担当者の中には令和5年(2023年)から始まるインボイス制度にむけて、講習を受ける、会計システムの仕様変更などの業務に追われている人もいるのではないでしょうか。インボイス制度は消費税率が上がった時には決定しており、経理部門では消費税率があがることよりも、インボイス制度の導入が話題になったくらいです。そのインボイス制度ですが、電子インボイス導入が検討されていることをご存知でしょうか。

すでに電子インボイスは国際的に普及しており、国際標準規格をベースとして日本標準仕様の策定が進められています。

この記事ではインボイスの概要と電子インボイスのベースとなる規格「Peppol(ペポル)」をご紹介します。

インボイスとは?

インボイスとは令和5年(2023年)10月1日から始まる消費税の適格請求書等保存方式のことです。

カンタンにいうと、適格請求書発行事業者が発行する適格請求書しか消費税の仕入税額控除を認めない制度です。

消費税は課税売上に係る売上消費税額と課税仕入に係る仕入消費税額の差額を納付します。経理の実務では売上消費税額を「仮受消費税(預り消費税)」、仕入消費税額「仮払消費税」の勘定科目を使い管理しているのが一般的です。会計期間はそれぞれの勘定で処理し、決算で売り買いの消費税を相殺して納付する消費税を計算するといったイメージです。

現在は仕入に係る請求書に記載された消費税を仕入税額控除額として扱いますが、インボイスが始まると要件を満たした事業者からの請求書の消費税が仕入税額控除の要件となります。交付義務が免除されている出張旅費など以外は適格請求書が必要となりますので注意しましょう。

仕入税額控除の要件

| 時期 | ~2023年9月~ | 2023年10月~ |

| 保存方式 | 区分記載請求書等保存方式 | 適格請求書等保存方式 |

| 帳簿 | 一定の事項が記載された帳簿の保存 | 区分記載請求書保存方式と同様 |

|---|---|---|

| 請求書等 | 区分記載請求書等の保存 | 適格請求書などの保存 |

インボイスでは事前の事業者登録が必要

適格請求書発行事業者になるためには課税事業者でなければなりません。また、登録申請手続が必要です。すでに登録申請手続は令和3年(2021年)10月1日から受付が始まっています。

令和3年(2021年)10月1日から適格請求書発行事業として登録を受けるためには、原則令和5年(2023年)10月1日までに手続をしなければなりません。

国税庁のサイトでは適格請求書発行事業の届出をした事業者を確認することができます。

国税庁サイト:インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイト

インボイスで仕入税額控除が認められる適格請求書とは?

インボイスで仕入税額控除が認められる適格請求書等には定められた記載事項があります。様式の定めはありませんので、次の(1)から(6)が記載さていれば仕入税額控除の対象となります。

- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

- 取引年月日

- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)および適用税率

- 税率ごとに区分した消費税額等

- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

実務的に多くの会社は掛取引があると思います。その場合、取引先コードを使い管理しているでしょう。取引先のマスタ情報に登録番号を登録し紐付けることで登録番号が確認できれば、(1)の名称や登録番号は取引先コードの記載で代用することができます。

また、(5)の消費税額は税率ごとに区分した消費税額の端数処理を適格請求書につき1回認められています。

適格請求書(請求書・納品書・領収書等)以外にも適格簡易請求書(レシート等)や適格返還請求書(販売奨励金支払明細書等)もインボイスとして認められていますので覚えておきましょう。

電子インボイスとは?

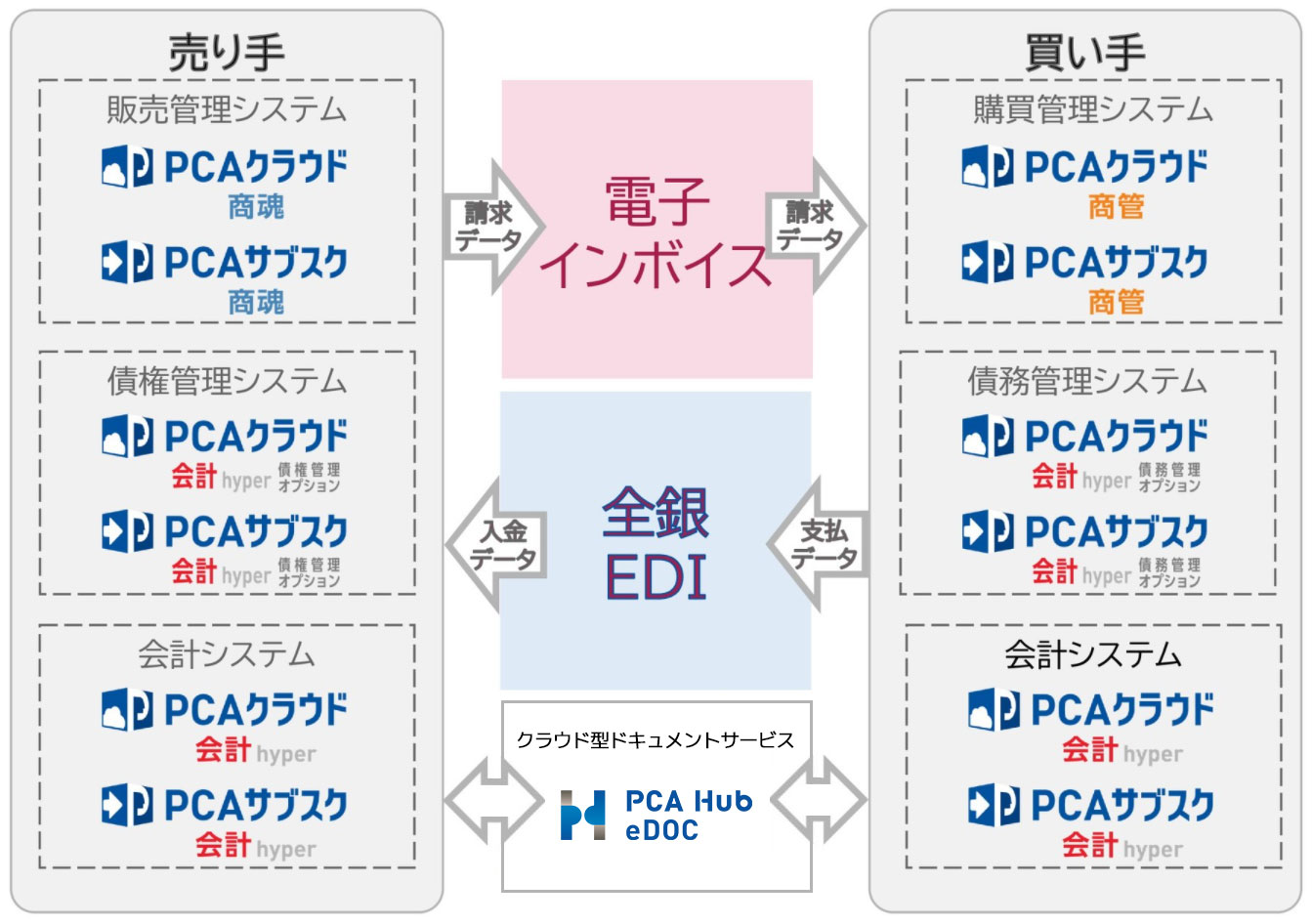

電子インボイスとは請求に係る業務プロセスのデジタル化のことです。紙の請求書だけでなく、ただ単に請求書をPDF保存するといった電子化のことでもありません。事業者間で共通的に使える電子システムの構築し、業務全体の圧倒的な効率化を目指すものです。

2023年10月の導入までに売り側の請求と入金の自動消込や、買い側の受取り請求書の支払い指示機能の実現を目指しています。その後は受取り請求書と検収データの自動照合などに領域を拡大する予定です。

電子インボイスを導入することで経済産業省が推進するDX(デジタルトランスフォーメーション)も進み、ただの電子保存データという位置付けではなく、DXを進める有効なツールとなっていくでしょう。

Peppol (ペポル)とは電子インボイスの国際標準規格!日本標準仕様は?

電子インボイスを進めるには、売り手と買い手の会計システムが一定の基準で統一されていなければなりません。我が国に先駆けて電子インボイスを進めている欧州各国やシンガポール、オーストラリアなどで採用されている電子インボイスの国際標準規格が「Peppol (ペポル)」です。

Peppolは国際的な非営利組織「OPEN PEPPOL」が管理しています。文書仕様や運用ルールなどが定められており、「4コーナーモデル」と呼ばれる設計方式のネットワークで、送信側から受信側にアクセスポイントを介して電子インボイスを送信してやりとりします。

会社間でメールを送信したり、取引先が定めたシステムからデータを受け取るのではなく、Peppolのネットワーク上で電子インボイスの授受をします。

世界30カ国以上で利用されているPeppolですが、国際規格のままでは我が国の法や商習慣にそぐわない可能性もあります。そのため、2020年に「電子インボイス推進協議会(EIPA)」が発足し、Peppolをベースに我が国における電子インボイスの仕様標準化が検討されてきました。

インボイスが導入される前の2022年秋頃に事業者が電子インボイスに対応したソフトウエアを使用できる状態になることを目指しています。

すでに電子インボイスから仕訳データを生成する特許を取得し、サービスの提供を発表した企業もあります。仕訳されたデータを活用すれば、取引先別や商品別のデータ分析なども可能ですので、今後は加速度的に業務の効率化が進むでしょう

なぜ「Peppol(ペポル)」が電子インボイスの標準仕様なのか

「Peppol(ペポル)」が電子インボイスの標準仕様として検討されているのはなぜでしょう。ひとつには、すでに各国で導入が進んでおり、Peppolが国際標準規格でグローバルな取引にも対応できる仕組みであることが挙げられます。

採用している国では

- ユーザー(中小・小規模事業者)の操作がシンプルで導入のハードルが低い

- ユーザー間でデータ連携が進み、業務コストの削減が実現できている

- 既存のシステムやEDIネットワークを利用しながら、別のネットワークの取引相手とデータのやり取りが可能

などの高評価を得ています。

また、中小企業や大企業が幅広く低コストで利用できることもポイントでしょう。コストが高ければ費用負担する企業は二の足をふみます。我が国は大企業より中小企業が圧倒的に多いわけですから、普及を考えると低コストであることは重要です。

これらの点から日本でも国際標準規格であるPeppolをベースに日本標準仕様の策定が進んでいるのです。

まとめ

経理部門にとってインボイスは迫りくる大きな課題です。導入時までに電子インボイスがどれほど進むか、2022年に改正される電子帳簿保存法との兼ね合いもあり、様子見の企業もあるのではないでしょうか。

電子インボイス国内標準仕様が定まり、電子インボイスから仕訳を生成できれば、今後はDXも加速するでしょう。インボイスが経理業務の効率化を図るよい機会になるのではないでしょうか。