労働条件通知書とは? 雇用契約書との違いと記載事項について

更新日:2024/04/09

労働条件通知書とは? 雇用契約書との違いと記載事項について

雇用主が労働者と労働契約を結ぶ際には、あらかじめ労働条件を提示し、双方が合意の上で契約を行う必要があります。その際には労働基準法で「労働条件通知書」という書面の交付が義務付けられており、給与や勤務時間、勤務先、休日などの事項を明示しなければなりません。

また労働条件の明示に関しては令和6年4月1日に改正が決定しており、人事労務はあらかじめ変更点を把握しておく必要があります。

本記事では、労働条件通知書について概要や発行理由、雇用契約書との違いを解説します。明示するタイミングや方法、記載事項、記入例についてもご説明しています。正しく労働契約を締結するためにも、ぜひ本記事をご参考にしてみてください。

労働条件通知書とは

労働条件通知書は、企業がすべての従業員に対し労働条件を明示するための書面です。

ここでいう「すべての従業員」には、正社員だけではなくパートやアルバイト、契約社員、準社員なども含まれます(派遣社員は派遣元企業が発行)。

労働条件通知書には、従業員の基本的な労働条件や待遇が明示されています。具体的には、勤務地や業務内容、賃金の額と支払い方法、労働時間や勤務日数、休日、退職などに関するさまざまな事項が含まれます。

また労働条件通知書は、雇用関係の範囲や条件を定め、従業員と雇用者の間でのトラブルや誤解を防ぐ役割も果たします。法的な観点からも重要な書類であり、労働基準法(施行規則第5条第1項)に基づいて、労働条件を適切に記載することが義務付けられています。

労働条件通知書を発行する理由

労働条件通知書の発行は労働基準法で定められた義務であり、企業はこれを必ず遵守しなければなりません。

法的な発行義務がある書面というだけでなく、トラブルの予防や内定辞退の防止においても重要な役割を果たすなど、企業と従業員の双方を守るために欠かせない書面でもあります。

従業員との雇用トラブル予防のため

労働条件通知書にて“どのような条件で雇用契約を結んでいるのか”を記載することで、働き始めてからのミスマッチやトラブルを回避しやすくなります。

雇用後に従業員から雇用条件についての異議申し立てがあった場合も、労働条件通知書を交付していれば「このような労働条件を提示し、合意を得たうえで雇用契約を結んでいる」という証明になります。

また従業員にとっては、自身の雇用条件について「法的に正しいか」「自身の希望に沿った雇用条件なのか」を契約前に確認できる重要な書面でもあります。

仮に労使の意見が食い違うようなトラブルに発展した場合も、労働条件通知書を“企業側の提示した労働条件を証明する根拠”として利用すれば、早期解決につながりやすくなるでしょう。

内定者に安心感を与え、辞退を防ぐため

内定者に労働条件通知書を発行・送付すると、内定者は雇用契約を結ぶ前に細かな労働条件を把握できるため、企業に対し安心感を抱きやすくなります。結果として、内定辞退を防ぐ効果も期待できるでしょう。

労働条件通知書と雇用契約書の違い

労働条件通知書と混同されやすいのが「雇用契約書」です。

どちらも就業場所や勤務日時、給与の計算方法などの労働条件が記載されており、内容がよく似ています。しかし、それぞれの書面の役割や法的な扱いは大きく異なります。

| 労働条件通知書 | 雇用契約書 | |

|---|---|---|

| 発行の目的 | 労働条件の詳細、補足などを通知するために発行する書面 | 雇用契約の証明となる契約書 |

| 記名捺印 | 企業側のみ | 企業と従業員の双方が捺印 |

| 法的な発行義務 |

あり (違反時は30万円以下の罰金) |

なし (現実的にはトラブル回避のため発行することが望ましい) |

労働条件通知書はあくまでも「労働条件の詳細」を明示・通知する書面であり、直接契約を交わすための書面ではありません。よって記名捺印は企業側のみが行い、従業員は書面を受け取るのみです。

また労働条件通知書は労働基準法で発行が義務付けられており、発行を怠った場合は30万円以下の罰金等の処分が下されます。

一方、雇用契約書は雇用契約を交わすための法的な書面です。契約は双方が合意のうえ締結するものであるため、企業・従業員の双方が記名捺印し、一通ずつ保管します。

法的には発行義務がない点も労働条件通知書と異なる点ですが、発行することで「労働条件を確認し、合意したこと」の証明となるため、トラブル回避に役立ちます。

そのため実際には、労働条件通知書と雇用契約書を併せて発行したり、「労働条件通知書兼雇用契約書」として1枚の書面で通知と契約を行ったりするケースが多く見られます。

労働条件通知書を明示するタイミング・方法

労働条件通知書を明示する時期については、法律上「労働契約の締結に際し(明示する)」という定めがあります。このため多くの企業では、従業員の新規採用時や労働条件の変更時に労働条件通知書を発行しています。

【労働条件通知書を明示するタイミングの一例】

- 新規採用時

- 労働条件の変更時

新規採用時の労働条件通知書は「内定から採用手続きまでの期間」で発行、通知することが望ましいといえます。

というのも、労働契約を締結したあとに労働条件通知書を交付した場合、労働者が「想定していた労働条件ではなかった」となればトラブルに発展する可能性があるからです。

【労働条件通知書を明示する際の流れ】

- 労働条件通知書の作成

- 労働条件通知書を発行、労働者に明示

- 条件に同意を得られた場合は契約締結

そもそも労働契約の締結は労働条件へ合意のうえで行うべきものであるため、労働条件を通知し、従業員と企業が双方の合意を得てはじめて契約を結ぶというのが正しい方法だといえるでしょう。

また、定年退職者の再雇用や雇用形態が変更になる場合など、労働条件を変更するときにも労働条件通知書を発行・明示する必要があります。この場合も労働条件通知書を発行し、従業員へ変更後の労働条件を明示したあと、再契約や契約変更等の手続きを行います。

なお、昇給・手当の支給などの変更については労働条件通知書を発行する必要がありません。

この場合は代わりに昇格時の辞令で通知するか、個人面談等などの方法で従業員へ通知することが望ましいでしょう。

労働条件通知書の記載事項

労働条件通知書では「必ず記載が必要な事項」を明示するとともに、会社で定めている場合に応じて明示すべき記載事項があります。

また、令和6年4月1日以降は、法改正に伴い明示すべき事項が追加されます。

必ず記載が必要な事項(絶対的明示事項)

厚生労働省のリーフレット「労働基準法の基礎知識」から引用すると、雇用主は労働者に対し、以下の7点を必ず明示しなければならないと定められています(労働基準法第15条第1項、労働基準法施行規則第5条)。

- 契約期間に関すること

- 期間の定めがある契約を更新する場合の基準に関すること

- 就業場所、従事する業務に関すること

- 始業・終業時刻、休憩、休日などに関すること

- 賃金の決定方法、支払い時期などに関すること

- 退職に関すること(解雇の事由を含む)

- 昇給に関すること

また、パート・アルバイトなどの短時間契約者や、契約期間に定めのある有期労働契約者については、上記と併せて「退職手当や賞与の有無に関すること」「雇用管理の改善などの相談窓口(ハラスメント相談窓口など)に関すること」についても明示が必要です。

なお、上記のうち1~6までに関しては、原則として書面で交付しなければならないというルールがあります(労働基準法施行規則第5条第4項の定めによる)。つまり労働条件通知書においては、必ず記載したうえで発行・交付する必要があるのです。

ただし、労働者が希望する場合は電子データでの発行や、FAXでの労働条件通知書の発行・送付も認められています。電子データやFAXの場合は、書面として出力できる形式で発行することが条件です。

会社で定めている場合に記載が必要な事項

以下については、会社で制度を設けている場合、定められた方法で明示しなければならない事項(相対的明示事項)となります。

- 退職手当に関すること

- 賞与などに関すること

- 食費、作業用品などの負担に関すること

- 安全衛生に関すること

- 職業訓練に関すること

- 災害補償などに関すること

- 表彰や制裁に関すること

- 休職に関すること

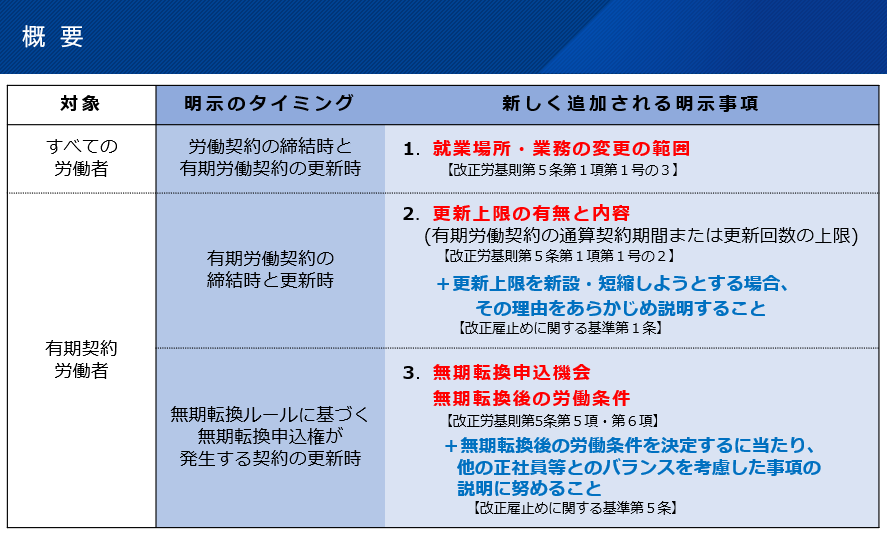

2024年4月に新たに追加された記載事項

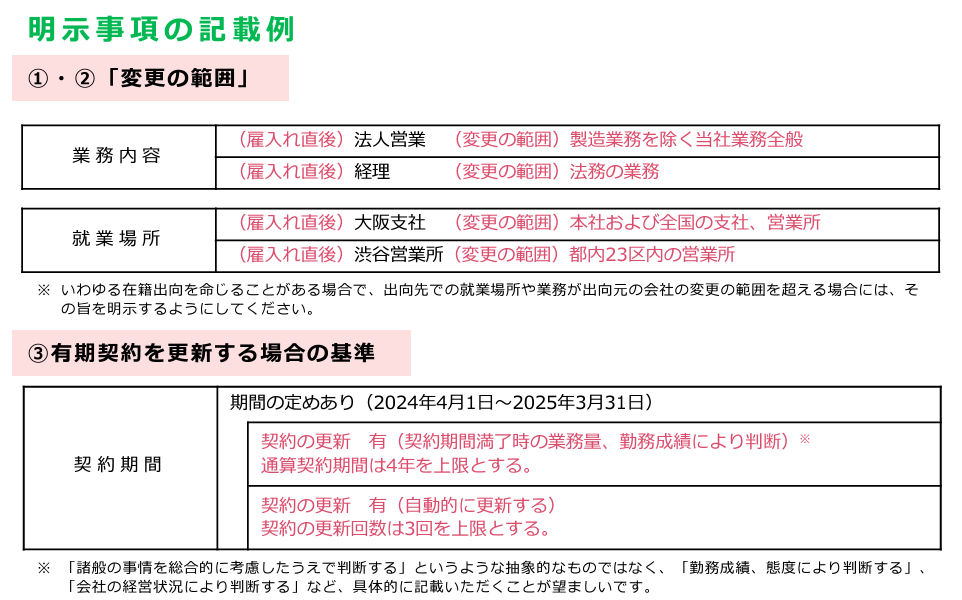

職業安定法施行規則の改正に伴い、令和6年4月1日以降は労働条件明示の制度が変更され、次の事項をあらかじめ明示する必要があります。

- 従事すべき就業場所・業務の変更の範囲※

- 更新上限の有無と内容

- 無期転換申込機会、および無期転換後の労働条件

※雇入れ直後にとどまらず、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約の期間中における変更の範囲のこと

1についてはすべての労働者が対象となり、2~3については有期労働契約者が対象とされています。

例えば「業務内容」については、雇入れ直後に従事する業務だけではなく、今後変更になる可能性がある業務についても記載しなければなりません。また就業場所についても、転勤や転属先となりうる就業場所を併記する必要があります。

また有期労働契約については、契約更新の期間・上限回数を明示すること、変更する場合はその理由を労働者に説明することなども義務付けられています。

さらに、有期労働契約を結んだ従業員が同一企業で5年を超えて働いた際には、労働者の希望により無期雇用へと転換することができますが、その際の申込機会、および労働条件についてもあらかじめ明示しなくてはなりません。

- 令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます

-

画像引用元:2024年4月から労働条件明示のルールが変わります-厚生労働省|厚生労働省

これら改正の背景には、従業員が将来的な配置転換等を把握することでキャリアプランを立てやすくすること、有期労働契約に関するトラブルの予防、および労働者の不利益等の阻止といった目的があります。

より分かりやすく表現すれば、一方的な配置転換や不当な雇用契約の終了、無期転換に関する不当な扱いなどを防ぎ、労働者が不利益を被らないように守るための改正といえるでしょう。

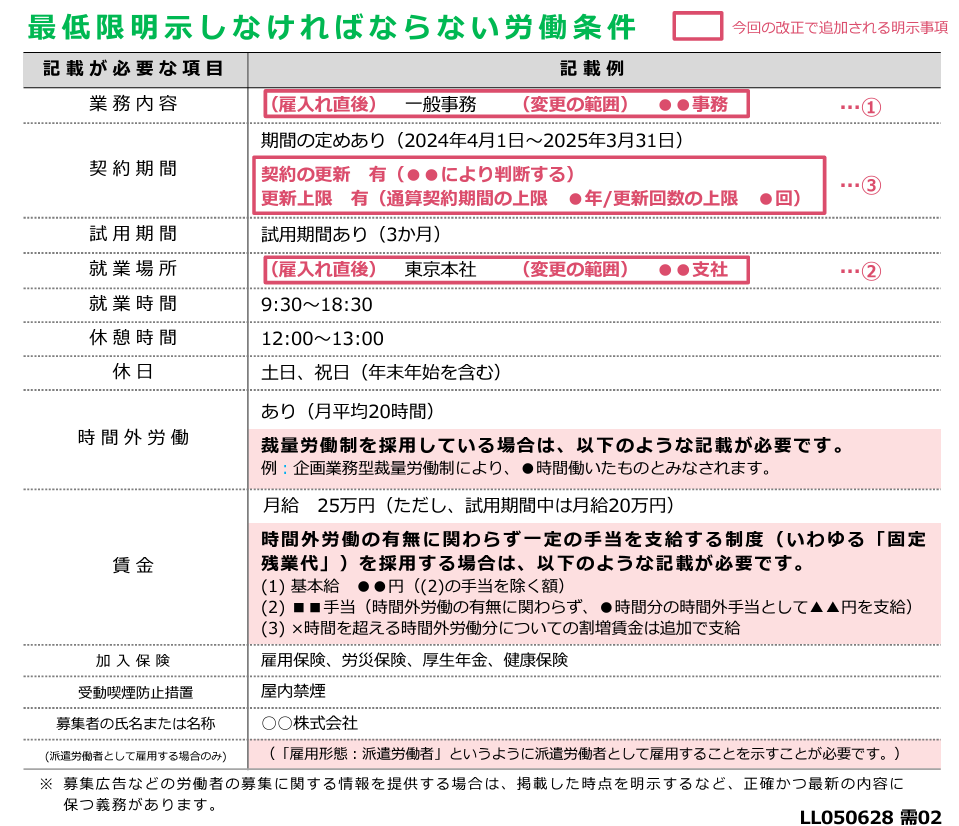

改正後の明示例については、以下のとおり厚生労働省のリーフレットにてわかりやすく説明されています。

- 令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます

-

令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます|厚生労働省リーフレット

これらの新たな明示内容は、労働条件通知書においても明示する必要があるだけではなく求人票や募集要項においても明示しなくてはなりません。

ただし、求人広告等で記載スペースがない場合は、面談時など別途のタイミングで(求職者と最初に接触する時点までに)明示することも可能です。

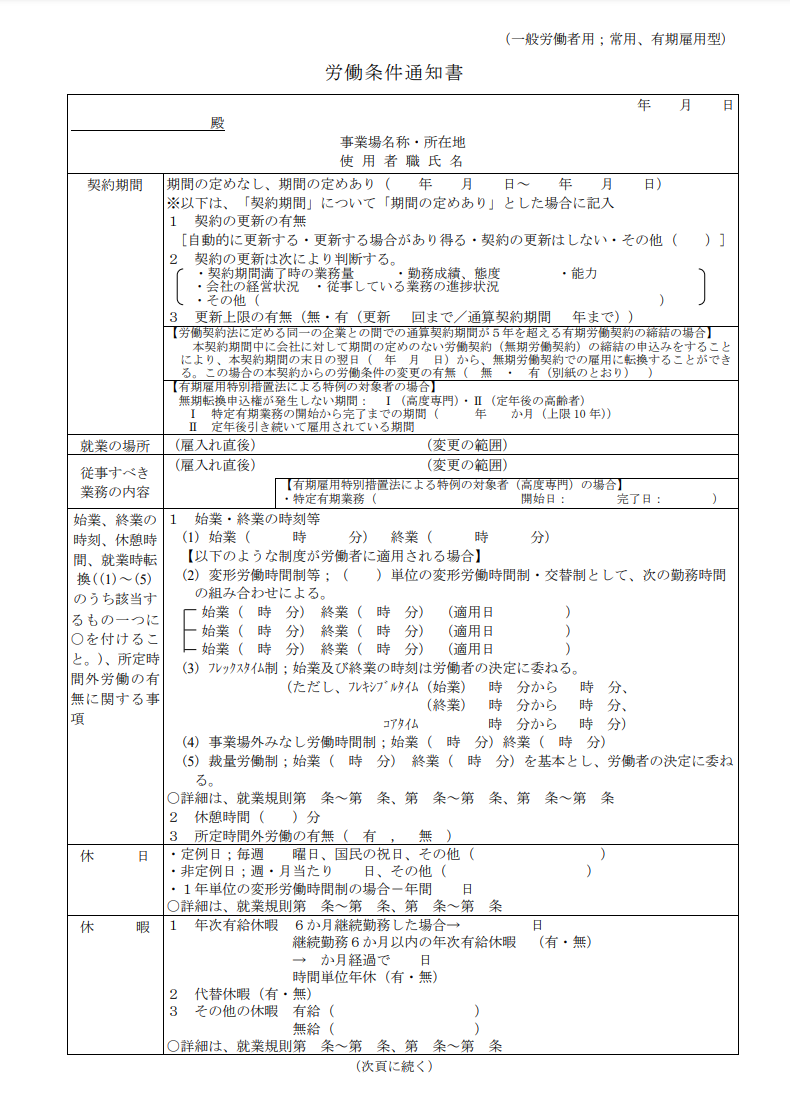

労働条件通知書の記入例

労働条件通知書は厚生労働省の公式サイトから様式をダウンロードできます。

以下は労働条件通知書の記載項目です。

【最上部】

- 労働者の氏名

- 事業場の名称・所在地と使用者職氏名

- 交付年月日

【契約期間】

- 期間の定めなしor期間の定めあり(有期雇用の場合は雇用期間を記入)

期間の定めありの場合は

- 契約の更新の有無(不要なものに線を引いて消す)

- 契約の更新判断の条件

- 更新上限の有無と上限がある場合はその内容(更新回数または通算契約期間の上限)

- 無期転換申込研が発生する有期労働契約の場合に無期労働契約の開始日と労働条件の変更の有無を記入

【就業の場所】【従事すべき業務】

雇用直後と将来の配置転換になどによって変わりうる変更の範囲を記入。

【始業、終業の時刻、休憩時間、就業時転換、所定時間外労働の有無】

- 始業・終業時刻に関してそれぞれ記入し、(1)~(5)のうち該当するもの一つに○を付ける。

(1~5のうち時刻の記載が必要な項目についてはそれぞれ記入)

※就業規則に記載されている場所について明記 - 休憩時間が何分か数字を記入

- 所定時間外労働の有無を記入(不要なものに線を引いて消す)

【休日】

- 定例日(曜日や日数など)

- 非定例日(週・月当たりの休日日数、その他)

- 1年単位の変形労働時間制(年間の休日日数)

※就業規則に記載されている場所について明記

【休暇】

- 年次有給休暇

・6ヶ月勤続勤務した場合の日数

・勤続6ヶ月以内の年次有給休暇の有無(不要なものに線を引いて消す)

※有の場合は何ヶ月経過で何日付与するのかも記載

・時間単位年休の有無(不要なものに線を引いて消す) - 代替休暇の有無(不要なものに線を引いて消す)

- その他の休暇

※就業規則に記載されている場所について明記

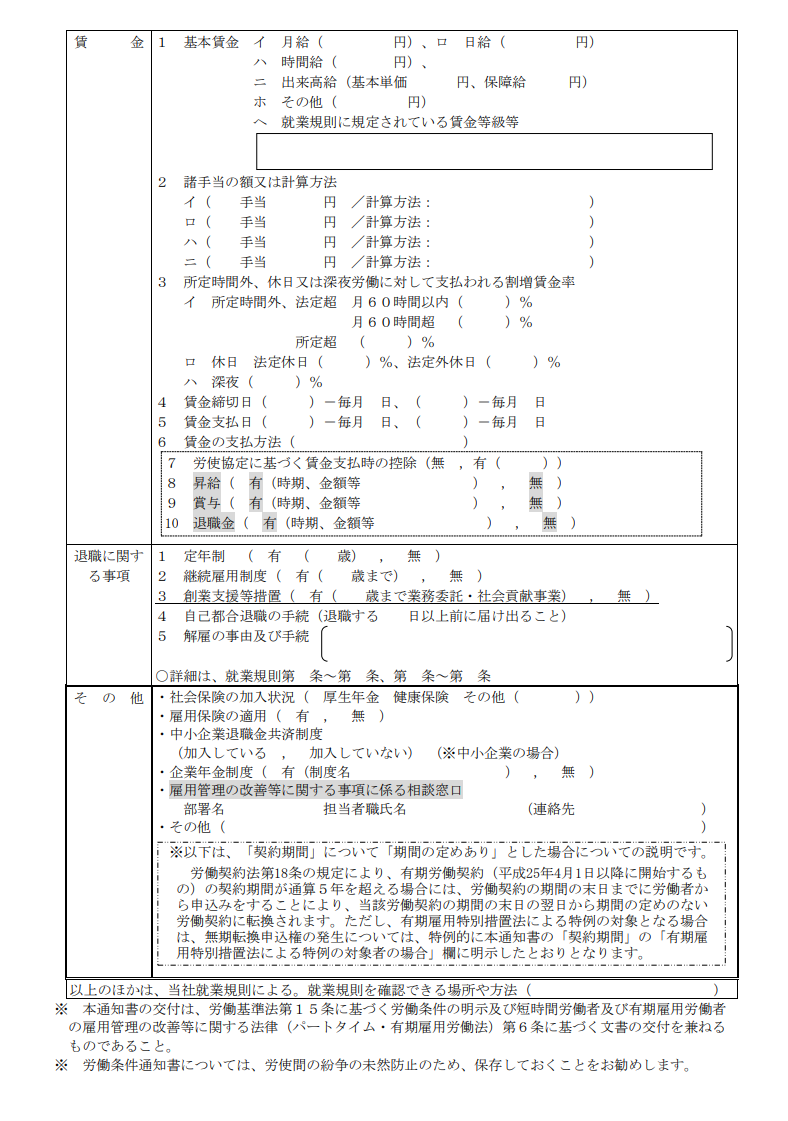

【賃金】

- 基本賃金(月給/日給/時間給/出来高給/その他/就業規則に規定されている賃金等級等)

- 諸手当の額又は計算方法

- 所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率

(所定時間外の法定超/所定超の割増率、休日、深夜の割増率)

- 賃金締切日(基本給)

- 賃金支払日(基本給)

- 賃金の支払方法

- 労使協定に基づく賃金支払時の控除(有無)

- 昇給(時期等)

- 賞与(有無と時期、金額)

- 退職金(有無と時期、金額)

【退職に関する事項】

- 定年制 (有無および定年年齢)

- 継続雇用制度(有無および継続雇用の年齢上限)

- 創業支援等措置(有無および継続雇用の年齢上限)

- 自己都合退職の手続(届け出をいつまでに提出するか)

- 解雇の事由及び手続(特記事項があれば記載)

※就業規則に記載されている場所について明記

【その他】

- 社会保険の加入状況

- 雇用保険の適用(有無を記入)

- 中小企業退職金共済制度

- 企業年金制度(有無を記入)

- 雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口(相談を受け付ける際の受付先を記入)

- その他(補足などあれば記載)

なお、労働条件通知書には一般労働者用(常用・有期雇用、日雇型)、短時間労働者用、派遣労働者用などの種類があります。発行前に雇用形態や業種に応じたテンプレートを複数用意しておくとスムーズです。

労働条件通知書の交付は雇用主の義務

本記事では労働条件通知書とはどのような書面なのか、交付の目的や方法、記載事項について解説いたしました。

労働条件通知書の交付は雇用主の義務であり、正しい労働契約を結ぶ上で欠かせないものです。また雇用契約書と合わせて発行することで、どのような労働条件で雇用契約を結んだのかを証明することもでき、トラブル回避にも役立ちます。

なお、令和6年4月1日以降は労働条件通知書の記載事項が増えます。特に有期雇用契約で従業員を雇用している企業においては、あらかじめ変更点について把握しておき、4月以降にスムーズな対応ができるよう準備を進めておきましょう。