見積書とは?書き方や発行する理由、請求書との違いについて解説

更新日:2023/03/22

見積書とは?書き方や発行する理由、請求書との違いについて解説

ビジネスで取引を行う際には、売り手側が「見積書」を発行することが一般的です。そもそも皆さんは、見積書を何のために発行しているのかご存じでしょうか?

ここでは、見積書を発行する理由や発行手順、書き方を徹底解説。請求書との違いや相見積もりについてもご説明します。販売・仕入・在庫管理の担当者は、ぜひご参考にお読みください。

見積書とは? 何のために発行する?

見積書は「契約前」に発行する書類で、契約内容や提供製品・サービスの価格、およびサービスの範囲等が書かれているのが特徴です。

見積書は取引の判断・交渉材料として使われる

見積書は買い手(発注者)が発注するかを判断する材料であるとともに、取引内容や価格の交渉に使用されます。

【見積書発行~取引終了までの流れ】

- 売り手が見積書を発行

- 買い手が見積書を確認、交渉等を経て発注書を発行

- 売り手が納品、納品書を発行

- 買い手が受領書(検収書)を発行

- 売り手が請求書を発行、買い手が代金(または買掛金)を支払い

- 売り手に入金あり(または売掛金として後日回収)

- 現金支払いの場合は売り手側が領収書を発行し、取引は完了

通常、取引を行う際は、売り手側が発行した見積書の内容次第で取引するかどうかを判断するケースがほとんどです。よって売り手側は「商品やサービスの提供にはこれだけの対価をもらう」という意思表示のため、見積書を提示します。

また買い手側の視点からは、「取引内容と価格、工数が正しいか」をチェックする際に見積書を用います。

「取引内容自体は悪くないけれど、価格が適正ではない」という場合は、見積書をもとに売り手側へ交渉を行います。

そうして売り手と買い手双方が合意できて、初めて取引成立になるわけです。

見積書を発行するその他の理由

見積書を発行する理由には、「認識の齟齬(そご)を防ぐため」「取引先の信用をはかるため」といった理由もあります。

認識の齟齬(そご)を防ぐため

口頭で取引をした場合、「言った言わない」の争いが生じるケースが多々あります。また、聞き洩らしや言い間違いなどがあれば、お互いに悪意がなくともトラブルに発展してしまう場合も珍しくありません。

そこで役立つのが見積書です。見積書を発行すれば双方に記録が残り、やり取りが可視化されます。これにより、お互いの認識違いを早期の段階で気付けたり、片方に不利な契約条件をつけられていた場合に交渉したりといったことができるようになるのです。

取引先の信用をはかるため

見積書には取引の内容や金額が記載されています。そのため、見積書を確認すれば不当な金額による請求、いわゆる「水増し請求」などの不正行為がないかをチェックすることができます。

なお見積書の内容が不明瞭であったり、そもそも見積書を発行してくれなかったりする事業者は、トラブルを引き起こす可能性があります。このような事業者がいる場合、取引そのものを再考したほうがいいかもしれません。

見積書の書き方とは?

見積書作成のステップは以下の3工程です。

- 【STEP 1】商品やサービスに対する概算金額を算出する

- 【STEP 2】商品、サービス内容の確認

- 【STEP 3】見積額の確定、および見積書作成、送付作業

このうち重要なのが「商品、サービス内容の確認」の工程です。

ここで買い手(発注者)との認識に齟齬があると、再見積もりの手間が生じたり、トラブルにつながったりするおそれがあります。費用面はもちろんのこと、商品やサービスの内容、工数、納期などについて細かくすり合わせを行ったうえで見積書を作成しましょう。

なお、見積書には法律で決められた書式がないため、個々の企業や事業主が自由に内容を決められます。

ただ、相手に誤認を招いたり、不明点が多かったりする見積書はNGです。

信用を損なわないためにも、以下のような記載事項は外さないようにし、ポイントを押さえた見積書を作成しましょう。

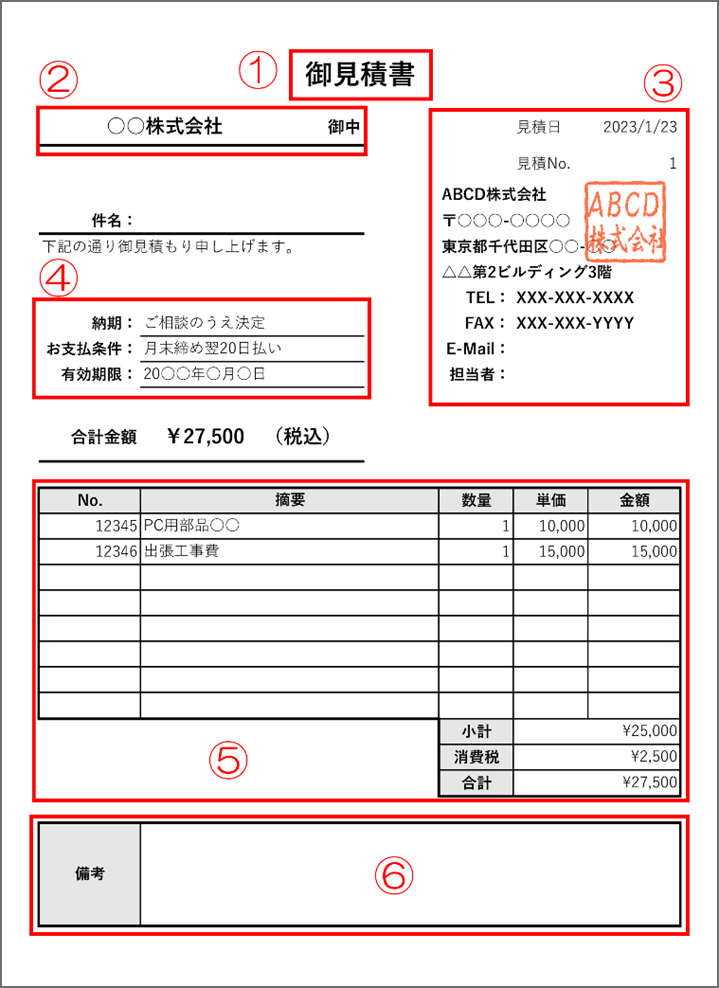

見積書サンプル

①タイトル

「御見積書」「お見積書」「見積書」など、任意のタイトルでかまいませんが、見積もりを行う書類であることを明確にしましょう。

②宛名や依頼者の情報

会社宛てに送付する場合は「御中」、相手が個人の場合や、担当者が分かっている場合は「個人名+様」で表記します。部署名があらかじめわかっている場合は部署名も記載しましょう。

③見積日、見積番号、見積作成側の会社(事業者)情報と押印

見積もりを出した日にちを記載します。見積書発行時に見積番号を設定している場合は、その番号も併記しましょう。また、見積もりを作成した会社や事業者の連絡先についても明記します。

会社印については法的な決まりこそありませんが、押印することで見積書の信頼性が高まります。押印する場合は、会社情報に少し重なる位置へ押しましょう。

④納期、支払条件、有効期限について

見積書で記載した商品やサービスの納期、支払時期の条件、有効期限について記載します。

この項目を記載しておけば、「期限を過ぎているのに申し込みをされた」「支払が遅滞した」などのトラブル防止につながります。

有効期限は2週間~半年が一般的ですが、業種によっても異なるため、同業他社を参考にしてみてもよいでしょう。

⑤見積内容と金額(小計、消費税、合計額)

見積書のメインとなる項目で、商品やサービスの内容や見積金額を記載します。数量、単価、金額を記載し、小計とそれに対する消費税を記入します。小計+消費税の合計額を最下部へ記載しましょう。

なおサンプルの見積書では、項目④「納期、支払条件、有効期限について」の下にも合計額を記載しています。⑤の合計額と同じ金額を記載すれば、相手方に伝わりやすく分かりやすい見積書が作成できるでしょう。

⑥備考欄

備考欄には「特筆すべき事項」がある場合のみ記載を行います。

【特筆すべき事項への記載が必要なケース】

- 見積書作成において前提条件がある

- 仮見積もりのため金額が変更する可能性がある

- 記載のない事項や仕様、条件変更が生じる可能性がある など

見積書の保存期間は?

見積書を作成した、または受領した場合の保存期間は、法人か個人かで異なります。

- 法人の場合……発行年度の法人税申告期限日から7年間(赤字決算なら10年間)保管

- 個人の場合……発行年度の確定申告期限日(3/15)から5年間

これらは法律によって定められている保管期間のため、期間内に誤って処分やデータの削除をしないように注意しましょう。

見積書と請求書はどう違う?

見積書と似た書類に「請求書」があります。

請求書は見積書と同じく「売り手側から買い手側に発行、送付する書類」です。

ただし、発行のタイミングが見積書とは異なります。

見積書は「契約前に商品やサービスの数量や金額、工数と工程、納品(作業完了)までの期間などを提示する書類」です。一方請求書は、納品やサービスの提供が完了したあとに送付する書類です。

見積書に書かれた金額(単価や合計額など)は変動する可能性がありますが、請求書は「決定された請求額」であり、その後の変動はありません。

また、見積もり後に値引きなどが行われると、請求金額も変わります。つまり請求書は、必ずしも見積書の金額と一致するわけではないのです。

ちなみに、請求書についても法人ならば7年間の保管(赤字決算なら10年間)、個人ならば5年間の保管が必要です。見積書と合わせて整理・保管を行いましょう。

「相見積もり」とは? 見積書作成に影響はある?

ビジネスでは取引先の選定のため、「相見積もり」を取るケースも多々あります。

相見積もりとは複数の企業や事業者に見積もりを依頼する行為を指します。

それぞれの価格や見積もり内容を比較検討することで、適正な価格が判断しやすくなるのです。

また相見積もりを取ることで事業者間での競争が行われ、1社のみに見積もりを取る場合と比べ、価格交渉しやすくなる利点もあります。

自社にフィットする見積書を作成するには?

見積書には所定の書式がないため、既存のテンプレートを流用するケースも多いでしょう。もちろん、自社に合うテンプレートが見つかったのならば、そのまま使っても問題ありません。

ただ、テンプレートを使う際には「内容を追加変更したいが、デザインが崩れてしまう」「ほしい項目が含まれていない」「レイアウトを別のものにしたい」というように、不満が生じることも。

企業独自の項目を盛り込んだテンプレートがほしいとなれば、ネットで探そうとするのは至難の業です。

そのような企業様には、ピー・シー・エー株式会社の販売管理ソフト「PCA商魂・商管シリーズ」をおすすめいたします。

PCA商魂・商管シリーズには「フリーフォーマット機能」が備わっており、自由なレイアウトで見積書・請求書等の各種帳票を作成できます。さらに、2023年10月1日から義務化される「インボイス制度」にも対応済みです。

PCA商魂・商管シリーズにはサーバー管理が不要な「PCAクラウド」とデータを自社で管理する必要があるお客様向けでコンプリートプランがお得な「PCAサブスク」をご用意しております。

販売・仕入・在庫管理を効率化したい方は、ぜひPCA商魂・商管シリーズをご検討されてみてはいかがでしょうか。