雇用保険とは?事業主が行う加入の手続きのポイントを解説

公開日:2022/05/16

更新日:2025/02/28

雇用保険は事業所単位で加入する保険です。加入対象となる労働者を会社が選定することはできません。労働者が社員であれ、パートタイマーであれ一定の要件を満たせば会社が加入手続をとります。例外的に派遣社員は派遣会社で加入しますので手続は不要です。

給付金や助成金のなかにも雇用保険の加入が前提のものがあり、手続モレのないように注意しなければなりません。

この記事では雇用保険の概要と手続について、届出書類の記入方法や注意点、添付書類を詳しく解説します。

雇用保険とは?

雇用保険は労働保険の一種です。労働者の雇用の安定と促進のための公的な保険制度です。失業の予防や雇用機会の拡大、生活や雇用の安定、就職の推進などを目的とし、失業手当や育児休業に代表される雇用継続や機会拡大の支援、労働者の能力向上のための教育訓練などの保険給付を行っています。

労働者が直接受け取る給付金だけでなく、雇用拡大のための事業主を対象とした助成金制度も多くあります。

雇用保険に加入義務のある事業主

雇用保険は事業所単位で加入します。対象となる労働者を初めて雇用した時点から加入義務が発生します。加入義務が生じたら事業所を管轄するハローワークに「事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」を提出して雇用保険に加入します。

これで保険関係が成立し、「適用事業所」となります。適用事業所の事業主を対象に各種の雇用関係助成金の制度もあります。

一度適用事業所になると、以降は、従業員が入社するたびに「雇用保険被保険者資格取得届」だけを提出して労働者の雇用保険の加入手続をするルールです。

雇用保険の加入対象者

適用事業所に雇用される労働者は、本人の意志にかかわらず原則として加入対象となります。雇用保険は労働者のための保険ですので、請負契約で働くフリーランスや委託契約で働く個人事業主は加入することができません。

また、経営陣である社長や役員、家族従業員は加入対象となりません。例外的に従業員身分をもつ役員は加入すること可能です。従業員身分をもつ役員とは「取締役工場長」や「執行役員総務部長」などで、同族経営でない会社で勤務形態や責任により判断します。

雇用保険の詳しい加入要件は次の(1)(2)です。

(1) 週の所定労働時間が 20 時間以上の正社員・契約社員・パートタイマーなどすべての労働者で次の項目に該当しない者。

- 昼間学生(昼間学校に通う大学生や高校生)でないこと。

- 臨時内職的に雇用される従業員でないこと。

- 4か月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者でないこと。

- 外国において雇用関係が成立したあと、日本国内にある会社に勤務する外国人でないこと。

(2) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる労働者。

- 有期雇用契約で31日未満での雇止めの明示がない場合は対象です。

- 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合も対象です。

- 雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合でも、その後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合は、その時点から対象です。

この要件から、実務では、週20時間以上働く役員以外の労働者はほとんど該当することを覚えておきましょう。

雇用保険に加入手続をすると労働者は「被保険者」となり、雇用保険被保険者証が発行されます。

2022年1月から実施され、5年をめどに効果検証が行われることになっている雇用保険ジョブホルダー制度があります。65歳以上で1つの事業所での週の労働時間が20時間未満の労働者でも、週5時間以上働く複数の事業所の週所定労働時間の合計が20時間以上なら、雇用保険に加入できる二重加入の特例です。こちらは労働者本人が手続きする必要がありますので覚えておきましょう。

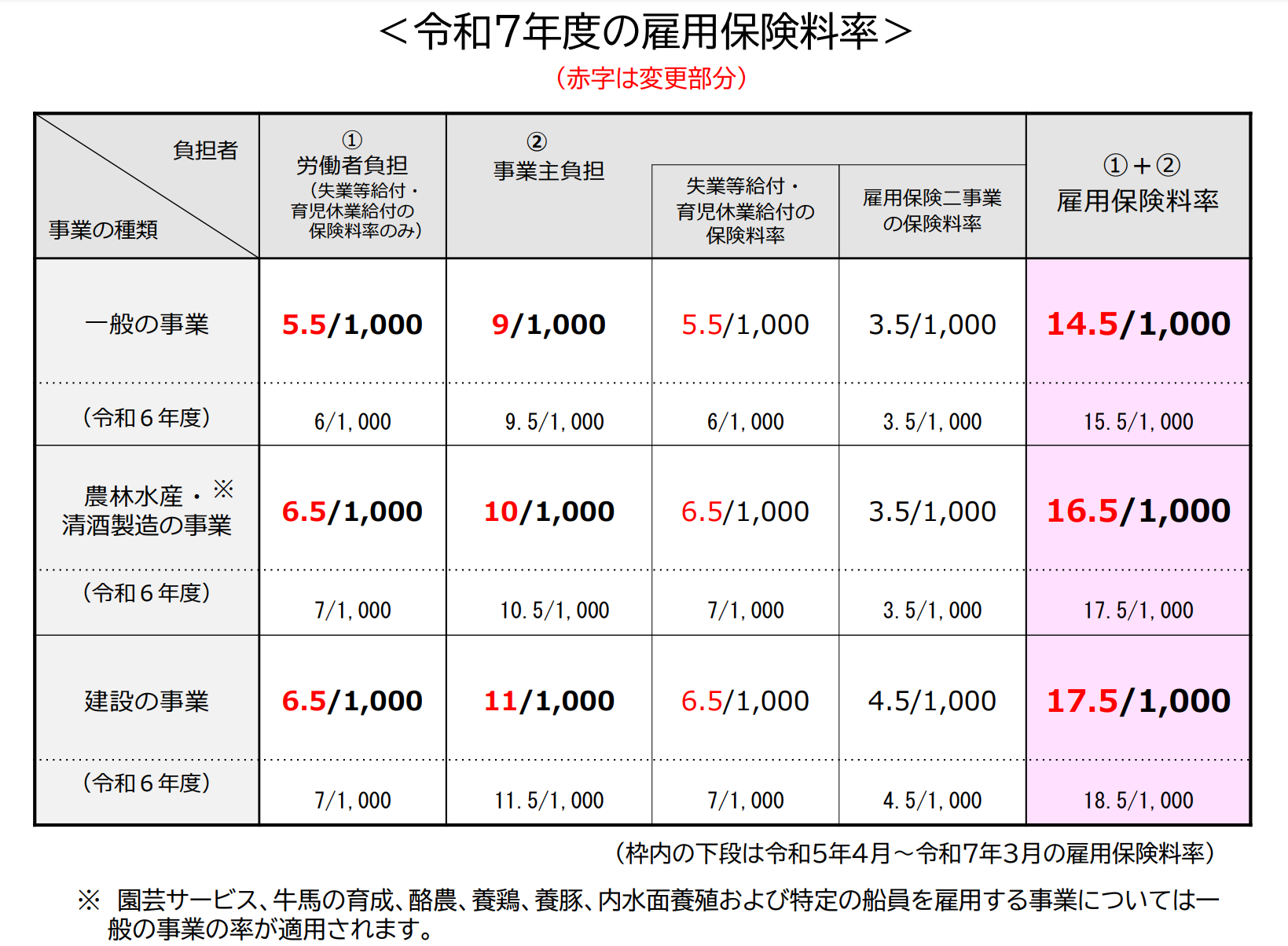

雇用保険率は業種別にちがう

雇用保険は業種により保険料率がちがいます。保険料は社会保険のように労使折半ではなく、事業主が多く負担する仕組みです。

保険料率は毎年見直され、4月1日から3月31日までの雇用保険料率が毎年発表されます。

雇用保険料は雇用調整助成金などの財源となります。雇用保険料は報酬に下の図の保険料率をかけて算出します。

雇用保険の加入手続の方法と期限

雇用保険は労働者を雇用した場合、翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」を所轄のハローワークもしくは職業安定所に提出します。

その際には、賃金台帳、労働者名簿、出勤簿(タイムカード)、他の社会保険の資格取得関係書類、雇用期間を確認できる資料(雇用契約書等)などの添付が必要になりますので覚えておきましょう。また、届出にはマイナンバーが必須です。

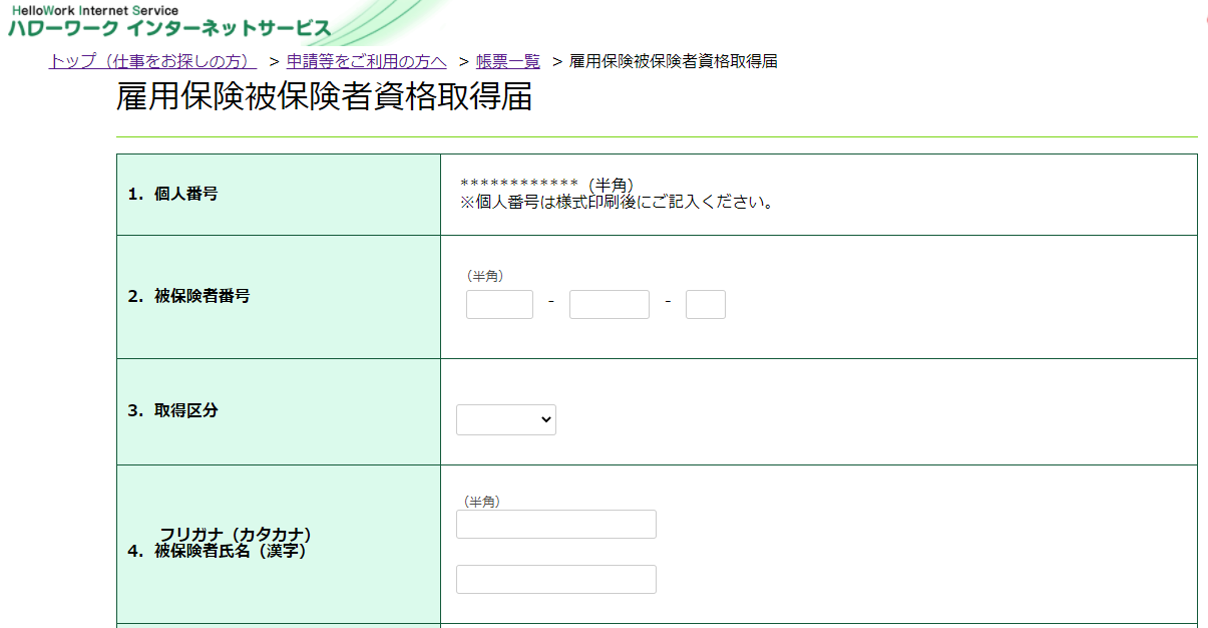

- 雇用保険の加入手続は持参や郵送の他に電子申請も可能です。電子申請する場合は、「e-Gov(電子政府の総合窓口)」を使います。

-

出典:e-Gov(電子政府の総合窓口)

電子申請には「電子署名」が必要で、事前に「電子証明書」を入手しなければなりませんので注意しましょう。電子証明書を発行している機関は厚生労働省のホームページで確認することができます。

雇用保険の資格取得届の入手方法と提出方法

電子申請しない場合の雇用保険の加入手続は「雇用保険被保険者資格取得届」を提出して行います。提出は持参・郵送のどちらでも受付けてくれます。

雇用保険被保険者資格取得届の様式はハローワークの窓口にあります。また、様式のPDFデータを厚生労働省のサイトからダウンロードできます。

他にも、ハローワークインターネットサービスからも様式をダウンロードすることができます。ハローワークインターネットサービスでは、必要事項を入力すれば雇用保険被保険者資格取得届の様式に内容を印字することも可能です。

どの方法を使っても雇用保険の加入手続は進みます。会社の近くにハローワークがない場合もありますので自社に適した方法を選択するとよいでしょう。

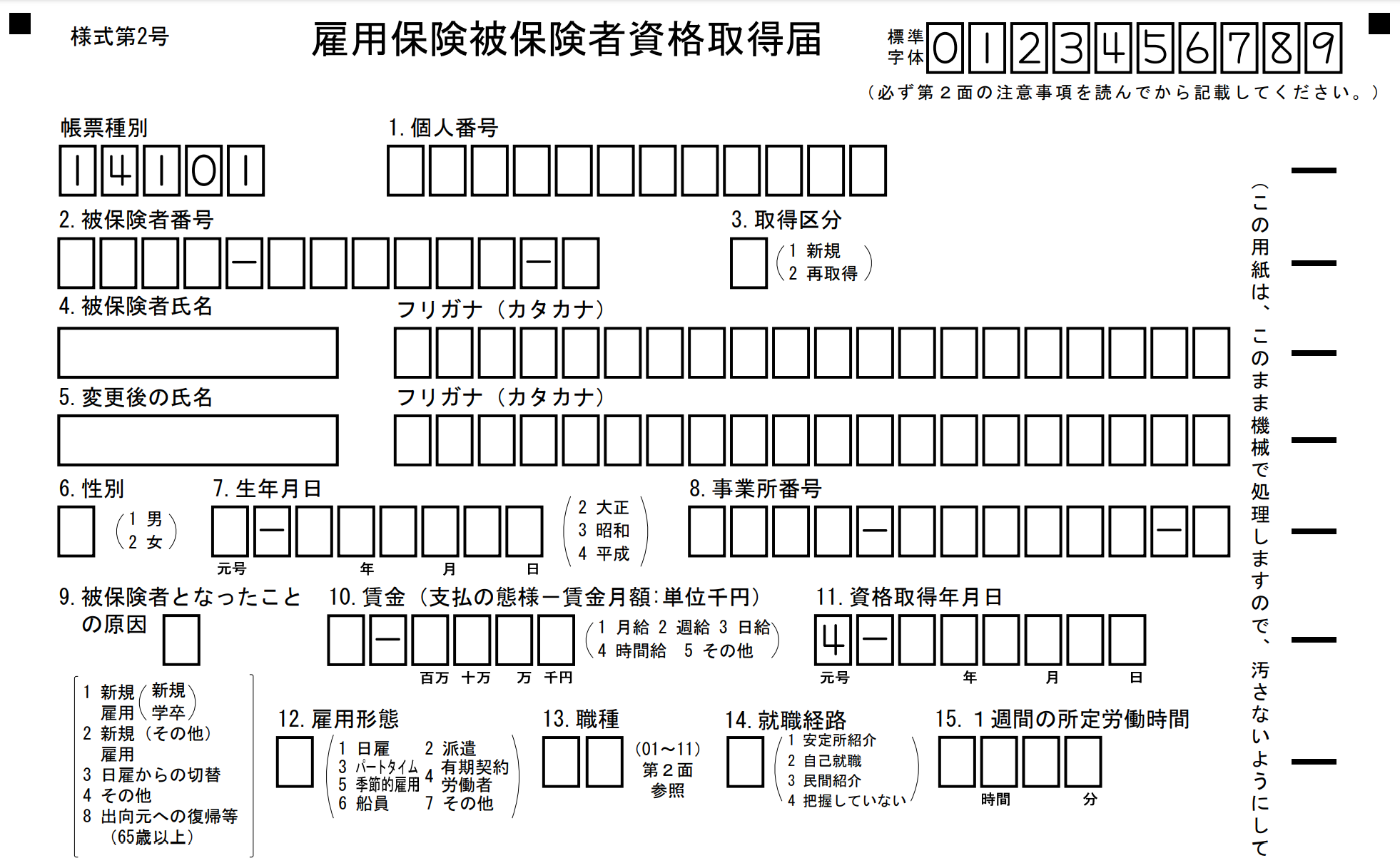

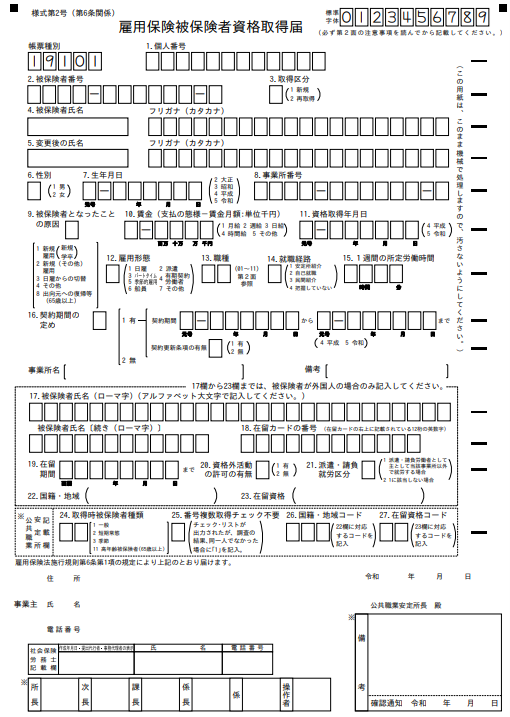

雇用保険被保険者資格取得届の記入事項と注意点

雇用保険被保険者資格取得届は記入項目が多いので、事前に記入する内容を確認してから始めるとよいでしょう。記入する内容を確認しておきましょう。

【記入項目】

- 個人番号(マイナンバー)

- 被保険者番号(転職の場合はすでに持っている番号を記入。なければ空欄)

- 取得区分(新規か再取得を選択。過去に被保険者であった場合は再取得)

- 被保険者氏名(フリガナと漢字)

- 変更後の氏名(フリガナと漢字)

- 性別

- 生年月日(和暦で記入)

- 事業所番号(事業所ごとの番号)

- 被保険者となったことの原因(新規雇用など番号から選択)

- 賃金(月給・日給などの支払の態様と賃金月額:単位千円)

- 資格取得年月日(和暦で記入)

- 雇用形態(番号から選択。正社員は7:その他を選択)

- 職種(番号から選択)

- 就職経路(紹介や自己就職など番号から選択)

- 1週間の所定労働時間

- 契約期間の定め(有期雇用は期間と更新事項を記載。正社員は期間の定めなしを選択)

※以下の項目は外国人を雇用した場合のみ記入します。

- 被保険者氏名(ローマ字)

- 在留カードの番号

- 在留期間

- 資格外活動の許可の有無(在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可の有無)

- 派遣・請負就労区分(派遣や請負で他の事業所で就労するか否かを番号から選択)

- 国籍・地域

- 在留資格

これらの項目に加えて事業主の住所、氏名、電話番号、届出年月日、申請先の公共職業安定所名を記入すれば出来上がります。

中途入社で被保険者番号がわからない場合は、前職の会社名・所在地・退職日を伝えるとハローワークで調べてくれます。わからないからと空欄で提出すると雇用保険番号が複数できてしまい、給付金や失業手当など加入期間の要件のある制度を利用する場合に期間が通算されなくなりますので注意しましょう。

まとめ

雇用保険の加入要件は週の労働時間が20時間以上のため、労働者が入社すれば手続することが多いと思います。労働時間によって社会保険は未加入、雇用保険のみ加入という労働者もいますので処理モレのないように労働条件を確認しましょう。

アルバイトのみ雇用している事業主でも、アルバイトの週の労働時間が20時間を超えていれば事業所となり、加入義務が発生しますので覚えておきましょう。

なお、雇用保険の加入要件は、2024年5月10日に成立した改正雇用保険法により、従来の「週20時間以上」の労働時間要件が「週10時間以上」に変更されました。 これにより、週10時間以上働く労働者が新たに雇用保険の適用対象となります。

この改正は、2028年10月1日から施行される予定のため、2028年10月1日以降、週10時間以上働く労働者は、雇用保険の被保険者となります。 まだ先の話ですが、企業はこれらの変更に対応するため、労働者の労働時間や雇用契約の内容を適切に管理し、必要な手続きを行うことが求められますので、準備をしておきましょう。