36協定とは?月や年間の残業時間上限や新様式について解説

更新日:2025/02/19

給与計算や勤怠管理業務の担当者であれば「36協定」という言葉を目にしたことがあるでしょう。36(サブロク)協定は労働者に残業させる際に結んでいないといけないものです。そのため、ほぼ全ての企業が労働者と結ぶ協定と言っても過言ではありません。

実務では特に残業させる予定がなくても、万一の事態が発生して残業や休日出勤が起こるかもしれないから締結しておこうというスタンスの会社も多いのではないでしょうか。

働き方改革にあわせ、36協定の残業の上限時間や記載事項などが変わったことをご存知でしょうか。様式も新しくなっています。

この記事では36協定について、なぜ必要なのか、記載しなければならない項目や、労働者代表の選出方法、新様式について詳しく解説します。

36協定とは

会社は従業員に1日8時間、週40時間を超えて時間外労働や休日勤務をさせることができません。1日8時間、週40時間は法定労働時間と呼ばれます。36協定は労働基準法第36条の定めにより、従業員に法定労働時間を超えて労働させる場合に結ぶ協定のことです。

36協定を結んでいないと従業員に時間外労働や休日勤務をさせることができないので、ほとんどの会社で結ぶ協定だと理解しておきましょう。

36協定を結ばず時間外労働させたり、協定で定めた時間を超えて時間外労働をさせると労働基準法第32条違反となり、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。

36協定の対象者

36協定の対象者は監督者以外の労働者です。正社員やパート、アルバイトといった雇用形態は関係ありません。

ここでいう監督者とは課長や店長などの管理職のことではありません。労働基準法でいう管理監督者と会社での役職はイコールではありませんので注意しましょう。

管理監督者に該当するか否かは次の3点で判断します。

(1) 職務の内容、権限、責任

(2) 出退社などについての自由度

(3) 地位にふさわしい処遇

俗にいう名ばかり管理職は管理監督者に該当しませんので覚えておきましょう。

36協定で定めるべきこと

36協定では定めなければいけない項目が決まっています。定めるべき事項は次の(1)から(7)です。協定を結ぶときはモレのないようにしましょう。

(1) 労働時間を延長または休日に労働させることができる場合

(2) 労働時間を延長または休日に労働させることができる労働者の範囲

(3) 対象期間(1年に限る)

(4) 1年の起算日(例えば4月1日や4月の1週目の日曜日など)

(5) 協定の有効期間

(6) 対象期間における「1日」「1カ月」「1年」それぞれの、労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日

(7) 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満であり、2カ月から6カ月の平均が80時間以内

これらの事項を満たさない協定は無効となりますので注意が必要です。

36協定の残業時間の上限

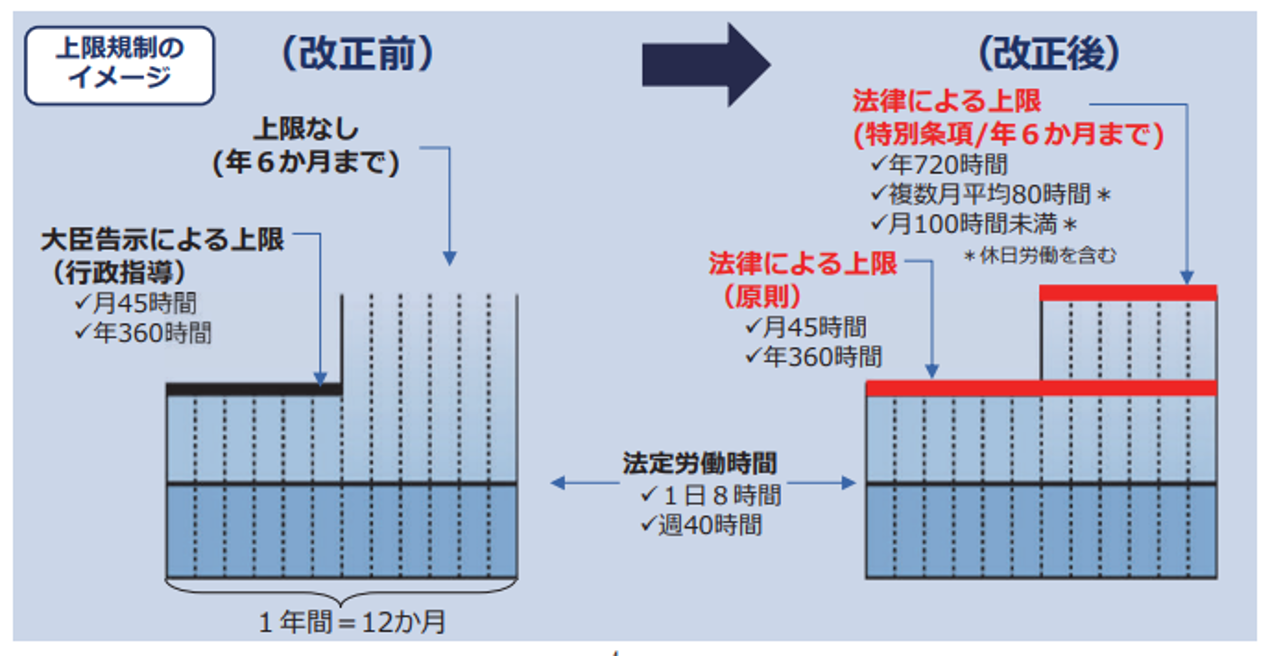

36協定を結べば無制限で残業が可能なわけではありません。時間外労働および休日勤務の上限は定められています。原則、時間外労働は月45時間、年360時間の範囲でのみ働かせることができますこの点が法改正で大きく変わったところです。

時間外労働の上限は決まっていますが、例外的に、決算業務や大規模なクレームなどの「臨時的な特別の事情がある場合」に限り特別条項で上限を超えて時間外労働させることができます。

特別条項は年6カ月までで、年720時間、複数月平均80時間、月100時間未満まで労働者を働かせることができます。

複数月平均方法は少々複雑で全ての月について隣接する2~6か月の平均を計算して80時間以内にならなければなりません。特別条項を付けた場合はこの計算を必ず行わなければなりませんので注意しましょう。

計算して次に該当する場合は、法律違反となります。

- 時間外労働が月45時間を超えた回数が年7回以上となってしまった

- 単月で時間外労働と休日労働の合計が100時間以上となってしまった

- 時間外労働と休日労働の合計の2から6カ月平均のいずれかが80時間を超えてしまった

勤務実績が協定違反していないか確認する時に注意する点は、休日労働時間の扱いです。原則の時間外労働:月45時間、年360時間には休日の労働時間は含みませんが、特別条項の1カ月の上限100時間や複数月の平均を計算する際には休日の労働時間を含んで考えます。混同しないように注意しましょう。

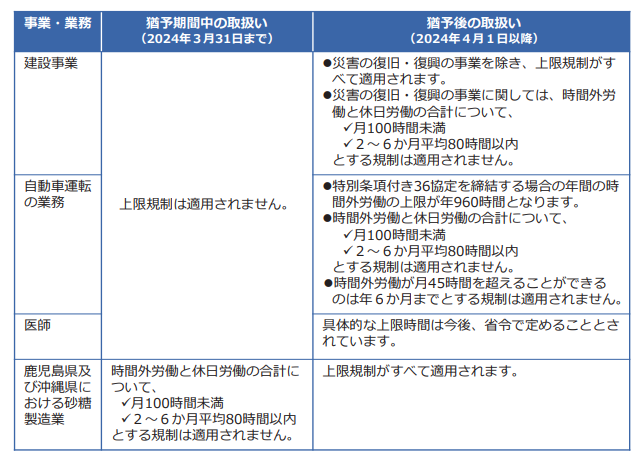

また、建設事業や自動車運転の業務、医師など一部の業種や事業・業務では猶予されていた上限規制も、令和6年(2024)年4月から、次の内容(特例)の時間外労働の上限規制が適用されています。

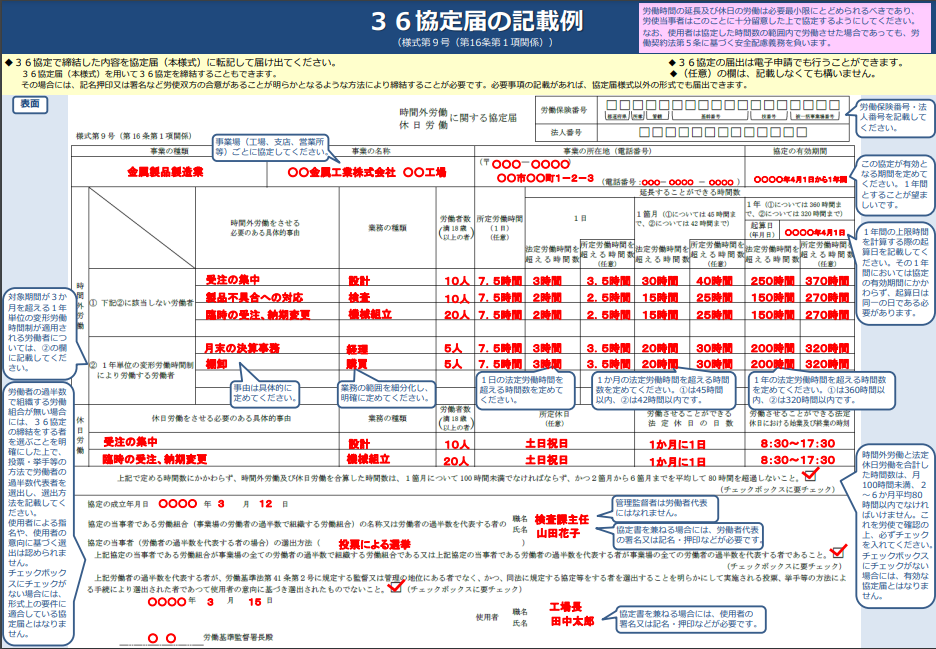

36協定の新様式

時間外労働の上限が変わったことで36協定は新様式となりました。新様式には今までご説明した項目が追加されています。

「限度時間を超えない場合」と「特別条項あり」の

それぞれに詳しい記載例が厚生労働省から示されていますので参考にするとよいでしょう。

36協定は締結後に労働基準監督署へ届出します。届出する協定に定めるべきことが記載されていないと労働基準監督署は受理してくれませんので注意が必要です。

記載モレなどを確認するための支援ツールもありますので活用するとよいでしょう。

36協定の届出は持参、郵送、電子申請で行うことができます。

2021年4月から労働基準法に基づく届出には原則として押印が不要となりましたので、36協定にも労働者代表の押印は不要です。

36協定を結ぶ相手は?労働者代表の選出方法

36協定は労働者代表と締結します。労働者代表が正しく選出されていないと協定が無効になることもあります。代表者の選出について確認しておきましょう。

労働者の過半数で組織された労働組合がある場合は、労働組合の代表が労働者代表となることができます。組合がない場合は、過半数代表者を選出して36協定を結びます。

労働者代表は次の3つを満たした者でなければなりません。

(1) 管理監督者でないこと

(2) 36協定締結をする者を選出することを明らかにした上で、投票、挙手等の方法で選出されていること

(3) 使用者の意向に基づいて選出された者でないこと

(4)については会社による指名や社員親睦会の代表、人事部員が自動的に代表となるなどは正しく選出されたとはいえません。社員投票によって親睦会の代表や人事部員が選出されることは問題ありません。選出される過程が大切なのです。

また、36協定を結んだことを労働者に周知しなければなりませんので覚えておきましょう。

協定を結んだことを周知していない場合は、労働基準法106条の違反となり、30万円以下の罰金となりますので気を付けましょう。

まとめ

36協定は労働基準法で義務づけられている非常に重要な協定です。労働者にまったく残業をさせないという会社はあまりないでしょう。協定は過半数代表の選出や労働基準監督署への届出、社内周知と一連の流れとなっています。

働き方改革関連法の影響もあり、36協定の届出は必須です。労働基準監督署でもセミナーなどが催されている場合もあります。

新様式を使い、記載事項にモレのないよう注意して進めるようにしましょう。また、特別条項を付した協定では、勤務実績をもとに協定違反に該当しないか確認します。時間外労働の平均を計算する作業が追加され煩雑になっています。勤怠管理システムの導入なども検討して対応しましょう。