残業代の正しい計算方法について

更新日:2021/01/12

残業代の正しい計算方法について

残業代には割増賃金率が複数あり、どの割増賃金率に該当するかを判断しながら計算しなければならず煩雑です。割増賃金の計算の基礎となる基準内賃金も、どの手当が該当するかを確認しなければならず間違えやすいポイントです。企業によっては変形労働制のシフト勤務者がいる場合もあり、シフトを確認しながらの細かな作業になることもあります。

この記事では残業代の具体的な計算方法と割増賃金が発生する残業について詳しく解説します。

残業代とは?割増賃金の考え方

残業代とは割増賃金のことです。割増賃金は法定労働時間を超えて労働した残業に対して賃金を増額して支払います。

毎日の1時間未満の残業時間は1カ月分を累積して計算します。1カ月分の合計労働時間の端数(30分未満)は切り捨てできますが、毎日1時間未満を切り捨てることは違法となります(月間の累計残業時間30分以上は切り上げます)。

割増賃金を考えるうえで労働時間の意味を確認しましょう。

法定労働時間

法定労働時間とは労働基準法で決められている上限時間のことです。1日8時間・1週40時間(10人未満の商業、映画や演劇業、保健衛生業、接客娯楽業は44時間)です。この時間を超えると割増賃金の対象となります。

所定労働時間

所定労働時間とは企業が独自で定める労働時間のことです。法定労働時間の範囲内であれば会社ごとに自由に定められます。定めた所定労働時間は就業規則に記載して労働基準監督署に届出しなければなりません。労働契約を結ぶ場合は雇用契約書に明記する必要があります。

実労働時間

実労働時間とは始業から終業までの時間から休憩時間を除いた時間です。 実労働時間には始業前の準備や終業後の整理作業や手待ち時間の他に会社の制服や作業服へ着がえる時間も含みます。

実労働時間が法定労働時間を超えていれば割増賃金の対象となります。

割増賃金の基礎となる賃金

割増賃金の計算の基礎となる賃金は、基本給だけでなく一部の固定的な手当を含む基準内賃金です。

主に次のようなものが基準内賃金となります。

- 基本給

- 職能給

- 役職手当

- 扶養家族の人数に関係なく一律に支給される家族手当

- 通勤距離に関係なく一律支給される通勤手当

基準内賃金の範囲を就業規則に定めている企業もあります。

次のような手当は固定的賃金とは認識しませんので残業代の基礎となる賃金から除外することができます。

- 扶養家族の人数により変動する家族手当

- 通勤距離に応じて支給される通勤手当

- 別居手当

- 子女教育手当

- 住宅手当

- 臨時に支払われた賃金

- 1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金

割増率

割増賃金には法律で定められた割増賃金率があります。企業はこの割増賃金率以上の率で残業代を支払わなければなりません。法定休日の割増率もあわせて確認しておきましょう。

| 割増賃金率 | ||

|---|---|---|

| 普通労働 | 深夜労働 | |

| 法定時間内 | 割増なし | 0.25 |

| 法定時間外 | 0.25 | 0.50 |

| 1カ月60時間を超える法定時間外 | 0.50 | 0.75 |

| 法定休日以外の休日 | 0.25 | 0.50 |

| 法定休日 | 0.35 | 0.60 |

| 代休を取得した法定休日 | 0.25 | 0.50 |

残業代の計算方法

割増賃金は勤怠の実労働時間のなかで法定内時間を超えた部分について支払います。

割増賃金の計算式は

割増賃金額=1時間当たりの賃金額×割増の対象となる残業時間数×割増率

これは割増賃金だけを計算する式です。

本来はこれに1時間当たりの賃金額が加算されます。

給与計算の実務では割増賃金額とあわせて1時間当たりの賃金額を支払いますので残業代を算出する場合は次の計算式で計算します。

残業代=1時間当たりの賃金額×残業時間数×(1+割増率)

所定労働時間が午前9時から午後5時(休憩1時間)の場合を例に割増賃金を計算してみましょう。所定労働時間が1日7時間である場合の残業の判定は、時間外の区分ごとに割増率から残業代を算出し、下記のようになります。

- 9:00~17:00は、所定労働時間

- 17:00~18:00は、法定時間内残業:1時間当たりの賃金×1.00×1 時間

- 18:00~22:00は、法定時間外残業:1時間当たりの賃金×1.25×4 時間

- 22:00~05:00は、法定時間外+深夜残業:1時間当たりの賃金×1.50(1.25+0.25)×7時間

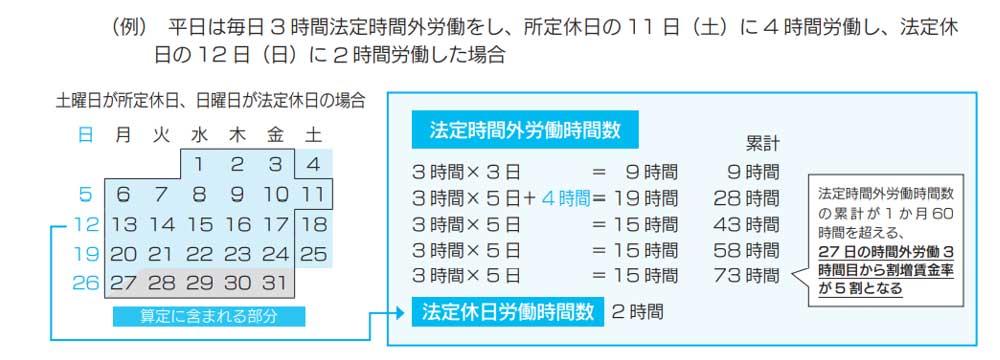

実際の給与計算では月の時間外労働の累計を出して計算します。1カ月に60時間を超える法定時間外残業であれば、割増率は5 割以上、深夜手当を含めると 7 割 5 分以上となります。

月に60時間を超える時間外労働は36協定(さぶろくきょうてい)で届出してあれば可能です。下のような例のような状態も考えられますので覚えておきましょう。

変形労働制(シフト制)の残業

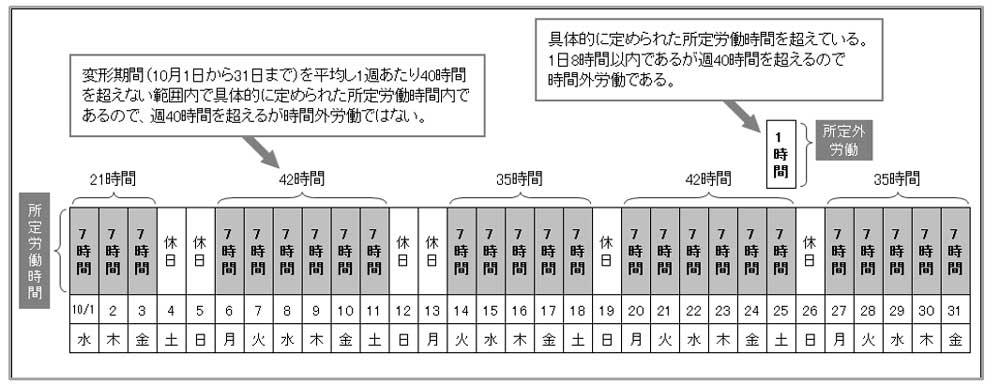

変形労働時間制の残業時間の認識は少し特殊で、1日8時間以内であっても時間外労働となり、残業代が発生する場合がありますので確認しておきましょう。

下の図は1カ月単位の変形労働時間制の勤務シフト例です。1週当たりの平均所定労働時間数は39.5時間で40時間以内となっています。このシフトが所定労働時間となりますので、超えた場合は1日8時間以内であっても残業となります。

引用:大阪労働局

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/library/osaka-roudoukyoku/H23/roudoujikan_kiso/henkei.gif

固定残業制や裁量労働制の残業代

残業には固定残業制や裁量労働制などのみなし残業があります。それぞれの特長を確認しておきましょう。

固定残業制

固定残業制は一定額を定めて残業代として支給するものです。残業を実際していても、していなくても定額で支給されます。営業職や管理職に固定残業制を導入している企業が多いかと思います。

15時間の固定残業代を支払っていても実際の勤務で30時間残業していれば差額を支給しなければなりません。

裁量労働制

裁量労働制はあらかじめ定められた時間を実労働時間とみなす制度のことです。勤務時間帯が定められず出退勤が自由なため、1日6時間働いても10時間働いても勤務時間は8時間とみなします。そのため基本的に日々の残業代は発生しません。残業が多い職種では固定残業代を支給している企業もあります。

出張の移動時間

出張の移動時間は通勤時間と同様に扱いますので労働時間と認識しません。そのため残業代の対象外です。

残業の上限を知っておこう

残業代を計算するうえで残業の上限を知っておくことも必要です。

残業代を支払う時間外労働は36協定を結んで労働基準監督署へ届出が必要です。届出していないと残業させることができませんので注意しましょう。

残業は「1.」から「4.」の範囲内で行わなければなりません。

- 時間外労働は年720時間以内

- 時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満

- 時間外労働と休日労働の合計について、2カ月平均・3カ月平均・4カ月平均・5カ月平均・6カ月平均が全て1月当たり80時間以内

- 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6カ月が限度

特別条項では1年のうち6カ月まで月45時間を超え100時間まで時間外労働させることが可能ですが、時間外労働が45時間以内で特別条項に該当しない場合であっても、時間外労働:44時間、休日労働:56時間であれば月の合計が100時間以上となり法律違反になりますので注意しましょう。

「3.」の平均は働き方改革の法改正で追加された要件です。

例えば、2021年9月について計算する場合、下記のような計算を用いて前月までの実績を元にして、以下のように2~6ヶ月の平均労働時間を算出します。

| 21年4月 | 21年5月 | 21年6月 | 21年7月 | 21年8月 | 21年9月 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 時間外労働 | 80時間 | 60時間 | 15時間 | 15時間 | 10時間 | 80時間 |

| 休日労働 | 0時間 | 20時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 |

| 合計 | 80時間 | 80時間 | 15時間 | 15時間 | 10時間 | 80時間 |

| 算定期間 | 平均値 | 期間 |

|---|---|---|

| 2ヶ月 | 45時間 | 8月~9月 |

| 3ヶ月 | 35時間 | 7月~9月 |

| 4ヶ月 | 30時間 | 6月~9月 |

| 5ヶ月 | 40時間 | 5月~9月 |

| 6ヶ月 | 46.6時間 | 4月~9月 |

同様に他の月についても、2~6ヶ月の平均労働時間を算出するために、すべての月について、隣接する2~6ヶ月の平均が80時間以内となるよう管理しなければなりません。

36協定の上限時間は、建設業や医師など一部の事業や業務について上限規制の適用が5年間猶予されていますので覚えておきましょう。

未払残業代の請求期限

残業代を支払っていない場合は未払分の支払いを従業員から請求されることがあります。タイムカードや勤務記録表に残業時間の記載がなくとも出退勤簿やパソコンのログなどから残業していた事実が確認できれば未払残業代を支払う必要があります。

2020年4月から未払残業代の時効が2年から5年に延びましたので注意しましょう。現在の時効は経過措置として3年間です。

まとめ

残業代の計算は残業と認識する労働時間を確認することから始まります。

なかには残業していても割増賃金の支払対象外であることもあります。割増率は残業した時間帯や月の累計時間により変わってきますので注意しましょう。