ストレスチェックの結果、どう対応する?事業者が行うべき面接指導・保管のルールも紹介

更新日:2023/12/08

ストレスチェックの結果、どう対応する?事業者が行うべき面接指導・保管のルールも紹介

ストレスチェックの結果、どう対応する?事業者が行うべき面接指導・保管のルールも紹介

ストレスチェックは、労働者が50人以上の事業場で義務となっており、毎年実施することになっています。ストレスチェックはただ調査すればいいわけではなく、結果に対して適切な対応をしていかなくてはなりません。

会社としての義務ではありますが、結果の分析や対応をしていけば、会社にとってメリットもあります。この記事では、ストレスチェックの結果に対してどう対応していけばより良いのか、ルールやメリットを詳しく紹介していきます。

ストレスチェックとは

ストレスチェックとは、労働安全衛生法で会社に義務付けられた制度です。50人以上の常時雇用者がいれば、実施と結果の保管、必要に応じた個別対応が義務付けられています。

ストレスチェックの意義は、従業員にとっては自分の健康状態を客観的に判断してもらい、ストレス軽減のために就業環境を改善してもらうきっかけになることと言えます。

一方、会社にとっての意義は、従業員のストレスが溜まっての職場離脱を未然に防ぐこと、個別のストレス軽減措置によって生産性が上がること、職場改善のきっかけとなることなどが挙げられます。

つまり、ストレスチェックを適切に実施することで、働きやすい環境づくりに貢献できるのです。

ストレスチェックの結果分析で職場改善のアイデアに

ストレスチェックの受検者本人から同意が得られた場合、会社はストレスチェックの結果を得られます。

提供された結果は、その従業員のストレスを軽減するためであれば利用可能です。従業員との話し合いのもと、労働時間・負荷の配慮や職場環境の改善、異動、休職などにつなげることで、従業員のメンタル改善の措置を行うことになります。

個別の対応ができるだけではなく、集団データを分析することで、ストレスの高い部署が分かります。具体的には、労働負荷が高すぎたり、健康リスクが高すぎたりといった全体的な評価が分かり、その部署や事業所の改善に取り組めるようになります。

ストレスチェックを従業員が受検するかは任意になっていますが、その受検・未受検のデータも集団データとして分析できることになっています。

ストレスチェックを行う前に整備しておきたい社内の仕組み

実施者の選定

ストレスチェックの実施者は、医師、保健師、研修済みの看護師・精神保健福祉士の中から選定します。産業医がいる場合は、基本的に産業医が実施します。外部機関に委託する場合でも、産業医が関わるのが望ましいとされています。

従業員の不利益取扱いを起こさないための配慮

ストレスチェックの結果は、扱い方によっては従業員の不利益につながりやすいため、不利益取扱に利用されないと分かる仕組みづくりが重要です。

人事権のある、社長や人事部長、専務などはストレスチェックの実施に関する事務を行えないことになっています。質問票の回収・管理や集計、従業員への通知、集計情報の管理などがそれに当たります。

人事権のある人でも行える事務は、実施計画の策定、実施日の決定、受検の推奨などのみです。

従業員にとって、相談内容が上司や社内に漏れるのではないかという不安や、そもそもストレスが高い人であると社内でバレないだろうかという不安はつきものです。高ストレス者が出た際に、対象者が面接指導を受けにくいと思わないような工夫も必要です。

あらかじめ産業医へアクセスしやすくする、社外の相談窓口を用意する、ストレスチェックの体制を周知するなど、ストレスチェックを自分のために受けやすいと感じられるようにするのが良いでしょう。

保管ルールの徹底

ストレスチェックに関わる以下の内容は、保存が義務となっています。なお、質問票自体は保存の義務がありません。

- 従業員それぞれのストレスチェックのデータ

- 高ストレスに該当するかどうかの結果

- 面接指導の対象者かどうか

- 面接指導の結果記録

保存方法、保管場所、保管の担当者を決めて、社内規程に入れ込んでおくことで毎年のスムーズな実施が可能になるでしょう。ただし、ストレスチェックの結果は個人情報に当たり、正しい取り扱いが必要なことに留意が必要です。

実施前の対象者への周知

オンラインでも紙の質問票配布でも、あらかじめ実施日を決めた上で従業員に周知する段取りも必要です。

その際、ストレスチェックとは何か、受ける意義、社内体制についてもあらかじめ通知しておくと受検がスムーズになるでしょう。

ストレスチェックの流れ

ストレスチェックは、主に以下の流れで実施することになります。それぞれ簡単に説明します。

ストレスチェックの方針・体制を決める

まずストレスチェックを行う方針を示したら、会社の衛生委員会で、具体的な実施方法を話し合い、社内規程として明文化します。毎年行うことになるため、規程を定めた上で従業員全てに内容を周知します。

衛生委員会で話し合う内容としては、主に以下のとおりです。

- ストレスチェック制度担当者

- ストレスチェックの実施者

- 実施日

- 質問票の内容

- ストレス値の高い人の基準

- 面接指導の申出先

- 面接指導の実施医師

- 集団分析の方法

- 結果の保存責任者と保存先

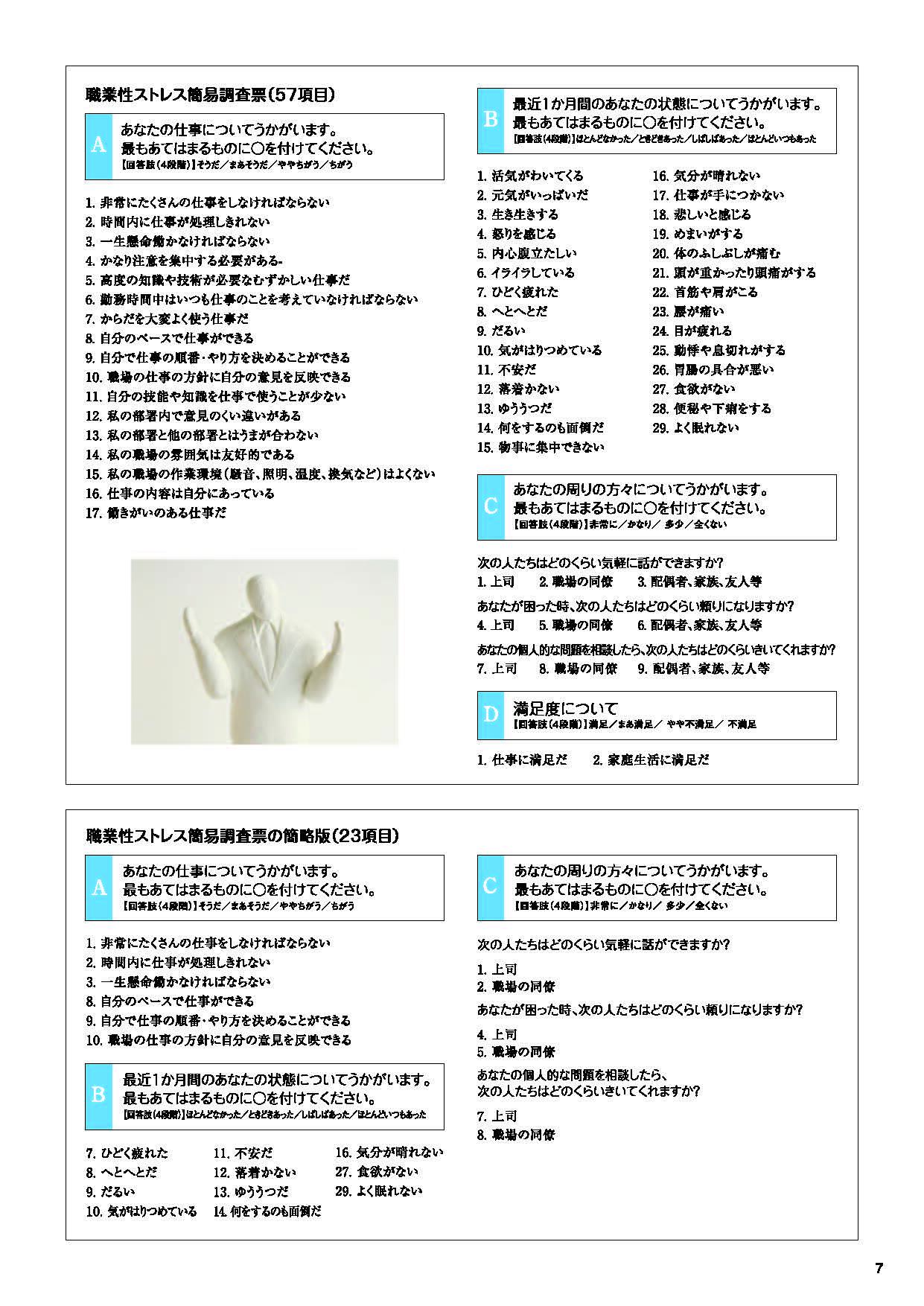

なお、ストレスチェックの質問票のサンプルは厚生労働省の導入ガイドが参考になります。

- 職業性ストレス簡易調査票

-

参照:厚生労働省|ストレスチェック制度導入ガイド

ストレスチェックの実施・結果の通知

ストレスチェックを、あらかじめ定められた実施者が行い、結果を回収します。

ストレスチェックの結果は、実施者あるいは事務の担当者が、他の人に見られないような方法で本人に通知します。その際、面接指導の対象者が他の人にわからないような配慮も必要です。通知の内容は、①結果、②セルフケアのアドバイス、③面接指導の申出方法の3つです。

本人が面接指導の申出を行ったら、およそ1か月以内に実施しなくてはなりません。また、申出がない場合は、強要にならない程度に面接指導を受けるよう勧めることもできます。

面接指導を実施する

面接指導とは、産業医や委託した医師が対象者と面接をし、具体的なストレスの状況を確認・メンタルヘルスの評価・本人への指導を行うことを言います。

医師が確認する具体的な内容は、主に以下のとおりです。

勤務状況:会社からあらかじめ、対象者の実際の労働時間や職務内容などの情報を集め、本人からも聞き 取ります。

心理的な負担の状況:ストレスチェックの結果を参考にしながら本人と会話し、ストレス状況を確認します。抑うつ症状に関する質問を行うこともあります。

その他心身の状況:健康状態や生活習慣などについて確認します。健康診断の結果を元に質問することもあります。

面接指導の結果報告書の提出・保管

面接指導を行った医師は、結果を記録した上で意見を添えて会社に報告します。報告書・意見書は様式が決められておらず、任意に定められます。

対象者本人の同意状況に合わせて、結果は保管されます。

面接結果に応じて就業時間の制限や休業措置を行う

面接指導の医師は、対象者の就業状況あるいは職場環境の改善が必要だと判断したら、会社はその判断に従い措置を行います。

措置の結果、従業員のストレス状態が改善したと分かったら、本人や医師の意見を聞きながら、制限していた就業時間を戻す、担当部署を戻すなど対応していきます。

労働基準監督署に結果を報告

ストレスチェックがすべて完了したら、報告書をまとめて労働基準監督署に提出します。電子申請でも、紙での提出でも可能です。

提出の期限は決められていないものの、毎年行うものであるため、1年以上報告期間が空かないようにするのが良いでしょう。

ストレスチェックは丸ごと専門サービスに任せよう

ストレスチェックを行う際には、仕組みづくりや実施者選び、結果分析など、すべきことが多岐にわたります。一つひとつ自社に合ったやり方を模索していくのではなく、丸ごとパッケージ化されたサービスを利用するのも賢い方法です。

ストレスチェックサービス「ORIZIN」では、ストレスチェックをすでに行っていて慣れている会社向けのシンプルプランと、専任の担当者が付いてサポートするスタンダードプランがあります。

質問票は80問版と57問版から選べるほか、設問の追加も可能です。独自手法によりストレス課題の優先順位を明確にする心理相関図を使った集団分析も行えるため、職場環境の改善を総合的に行えるでしょう。そのほか、従業員の負担軽減のためのサービスもそろえています。

まずはどんな分析ができるのか、資料をチェックしてみてください。