インボイス制度はいつから?2023年10月までに企業が対応すべきことをわかりやすく解説

更新日:2022/11/14

2023年10月1日から日本でもインボイス制度が導入されます。経理関係者のなかには「いよいよインボイスがはじまる」とあせっている方もいるかもしれません。インボイス導入にあたっては事前準備や社内周知など、やることは山積みです。

経理部門にいる筆者ですが、最近は営業が客先から登録番号の届出用紙をもらってきたり、業界団体からインボイス導入のお知らせのリーフレットが配付されたり、仕入先から登録番号の届出方法の確認の電話がきたりと、さまざまな対応におわれています。

この記事ではインボイス制度の概要と注意点、2023年10月までに企業が対応すべきことをわかりやすく解説します。

インボイス制度とは

インボイス制度は2023年10月1日からスタートする消費税の仕入税額控除に関する新たな仕組みです。税額控除を適用するには定められた事項を記載した「インボイス」とよばれる「適格請求書」の発行や保存が必要です。

インボイスに対応していない従来の請求書では仕入税額控除が適用されません。自社が発行する請求書も、受け取る請求書も、適格請求書になりますので注意しましょう。

インボイス制度開始に向けて押さえておくべきポイント

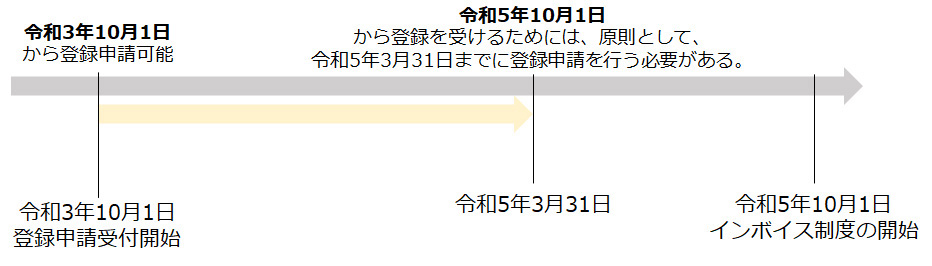

2023年10月1日から始まるインボイス制度で、スタートと同時に適格請求書を発行するためには、2023年3月31日までに適格請求書発行事業者の登録申請をせねばなりません。最優先事項ですのでモレのないように手続きをしましょう。

- 適格請求書発行事業者の登録申請のスケジュール

-

出典:国税庁|適格請求書等保存方式の概要

インボイスの注意点は次の(1)から(6)です。押さえておきましょう。

- (1) 仕入税額控除を受けるためには、インボイス制度への対応が必要

- (2) 適格請求書発行事業者が、インボイスとよばれる適格請求書を発行できる

- (3) 課税事業者だけが適格請求書発行事業者として登録できる

- (4) 売上1,000万円以下の免税事業者は適格請求書発行事業者に登録できない

- (5) インボイスに対応した販売管理・財務会計・固定資産管理などの税務管理システムが必要

- (6) 課税事業者は、免税事業者から買った商品やサービスの費用を仕入税額控除で全額控除できなくなる。

(4)の免税事業者とは消費税の納付義務を免除されている事業者です。フリーランスや一人親方も含まれますので注意しましょう。

インボイス制度開始までに適格請求書発行事業者になるには

インボイス制度開始前に適格請求書発行事業者になるには、原則として2023年3月31日までに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。すでに2021年10月1日から登録申請の受付は始まっています。

届出は所轄の税務署に書面で届出することもできますし、e-Taxからでも届出することができます。

e-Taxで処理するには、国税庁ホームページの「インボイス制度特設サイト」の「e-Taxソフト」から実施できます。登録申請する際は活用するとよいでしょう。

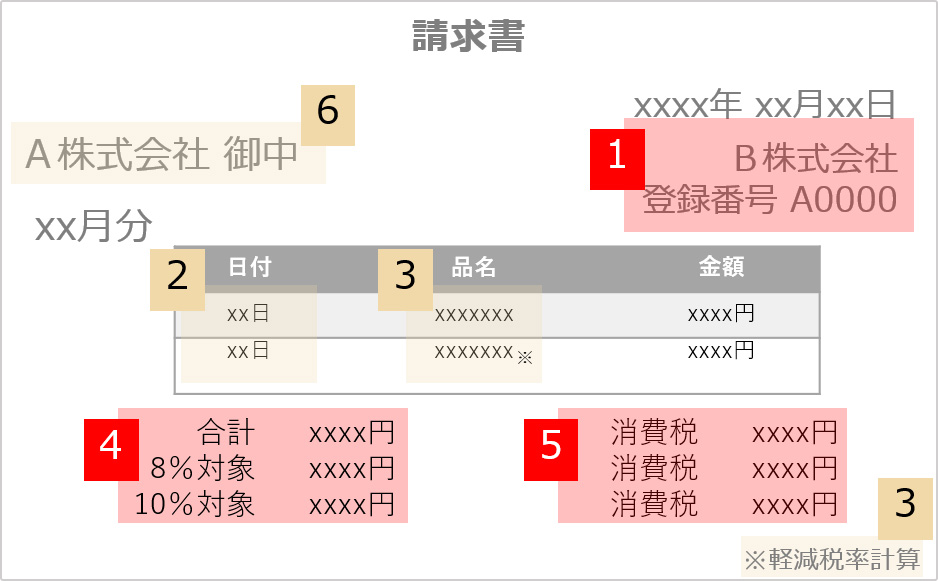

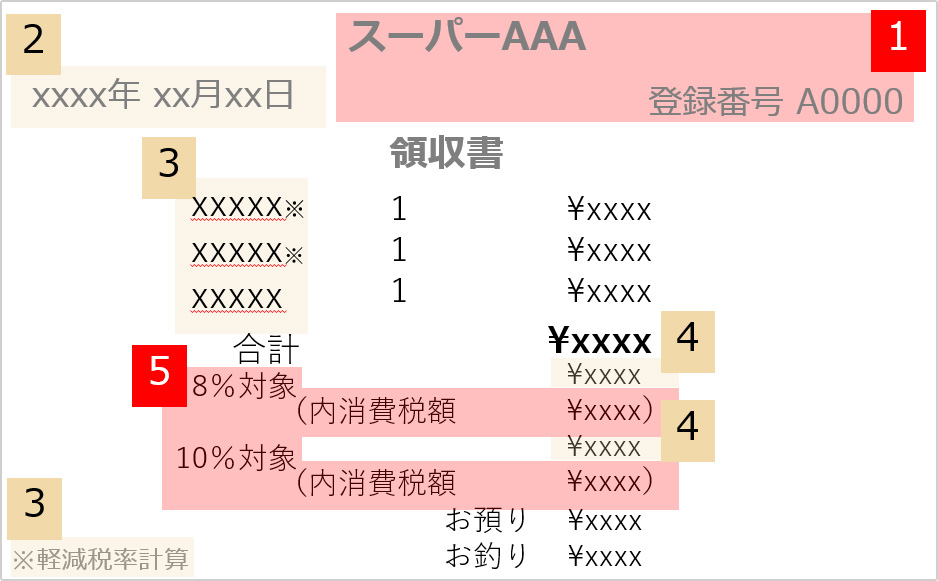

インボイスで仕入税額控除が認められる適格請求書の要件

インボイスで仕入税額控除が認められる適格請求書には要件があります。下の図の太文字がインボイス導入により従前の請求書に追加される事項です。

| 適格請求書 | 適格簡易請求書 |

|---|---|

|

|

|

|

すべての取引に左側のような項目を満たした適格請求書が必要なわけではありません。不特定多数に対して販売を行う小売業や、飲食業、タクシーなどは右側の適格簡易請求書の発行が認められています。

企業ではすべての請求書を経理担当だけが処理するわけではありませんので、営業や現業部門に周知しておきましょう。

免税事業者との取引に係る消費税に注意!

仕入税額控除が認められる適格請求書の要件をご説明しましたが、これは課税事業者が適格請求書発行事業者に登録して請求書を発行していることが前提です。

免税事業者が同様の請求書を発行しても仕入税額控除の対象にはなりません。しかし、インボイス導入と同時に免税事業者との取引に係る税額の全額を仕入税額控除の対象外とすると、仕入れをしている企業と免税事業者の取引に影響をおよぼしかねません。

そのため免税事業者との取引の一部を仕入税額控除として認め、段階的に認める額を縮小させる経過措置がとられます。

経過措置では、インボイス制度開始後3年間は8割、その後の3年間は5割の控除が可能です。6年以降は全額が控除対象外ですので注意しましょう。

取引先との関係で売上1,000万円以下でも自主的に課税事業者となり消費税の申告・納付の義務を負い、適格請求書発行事業者になる企業もあるかもしれません。免税事業者のなかにはインボイス導入時から課税事業者になるものもいれば、導入後の状況次第で課税事業者となることを選択するものもいるでしょう。

取引先の選択次第で仕入れしている自社の仕入税額控除額がかわってきます。免税事業者が課税事業者になった場合は、自社に届出してもらうルールを定めるなど運用方法を構築しておく必要があります。取引先には、登録番号の届出の依頼と同時に案内しておけば周知しやすいでしょう。

2023年10月までに企業が対応すべきこと

インボイスは経理部門だけに影響があるわけではありません。営業や実際に仕入の窓口となる部門にも制度を知っておいてもらわねば、正しく運用するのは難しいでしょう。

売上側と仕入側で対応すべきことはちがいます。それぞれの対応すべきことと注意点を確認しましょう。

売上=請求書を発行する側

- インボイス交付のため適格請求書発行事業者の登録をする

- 事前に登録番号の届出が必要な取引先には届出する

- 取引先が指定請求書の様式を定めている場合は様式変更がないか確認する

- 取引先が請求書ごとに登録番号の記載を求めているのか、取引先コードの記載で代用するのかなど方針を確認して対応できる体制を整える

- 利用している販売管理システムがインボイス制度に対応しているかを確認し、必要に応じてシステムの入れ替えや更新を実施する

- 保存方法について電子帳法保存法の対応を検討する。システムの入れ替えや更新時には連携も確認する

- 発行したインボイスの保存方法、業務フローの見直しを検討し、円滑に運用できる体制を整える

- 取引先の承諾を含めた、デジタルインボイスの利用判断をする

- 社員研修を実施し、営業など売上に関連する部門間で情報を共有して円滑に導入できる体制を整える

仕入=請求書を受け取る側

- 受領したインボイスの保存方法や業務フローの見直しを検討する

- 使用している財務会計システムがインボイス制度に対応しているか確認する

- 適格請求書の保存方法について電子帳簿保存法の対応を検討する

- 新規の適格請求書事業者以外との取引に対する方針を検討する

- 仕入先に登録番号の届出をしてもらい仕入先情報に追加登録するなど、インボイス制度を運用できる体制を整える

- 取引先が免税事業者であるか確認し、仕入税額控除の経過措置に対応できる方法を検討する

- 免税事業者が課税事業者の届出をした場合の対応について検討する

- 社員研修を実施し、仕入れの発生する関連部門間で情報を共有して円滑に導入できる体制を整える

まとめ

インボイス制度を円滑に導入するためには事前準備が大切です。利用しているシステムで対応できるかを確認することから始まり、取引先の対応や状況の確認、社内の関係部署への周知など、やることは山積みです。

2023年10月1日から導入されますので残りの時間は1年ありません。経理部門だけで対応が難しければ、システム部門や販売部門、仕入部門とプロジェクトチームを作って進めるとよいでしょう。

各部門をまき込むことで、自分達にも関係する重要な制度であると認識してもらえれば、社内の周知や取引先への対応も円滑に進むのではないでしょうか。