有給休暇(有給)の付与日数や、条件、繰越の計算ルールを解説

更新日:2022/07/26

有給休暇(有給)の付与日数や、条件、繰越の計算ルールを解説

有給休暇は正式名称を年次有給休暇といいます。労働基準法で定められており、要件を満たした労働者に会社が付与しますが、付与対象者や付与日数、繰越ルールなどに細かなルールがあるため正しく理解されていないこともあるようです。

また、働き方改革により会社は労働者に年5日の年次有給休暇を取得させなければならなくなっています。

この記事では年次有給休暇の付与日数や、条件、繰越の計算ルール、買い取りルール、有給休暇の取得義務化などについて詳しく解説します。

有給休暇(有休)とは

有給休暇とは正しくは「年次有給休暇」のことで、労働基準法で定められた労働者に与えられる有給で休むことのできる権利です。有給とは賃金が支払われるという意味です。有給休暇は労働していない休日でも会社が労働者に賃金を支払う休日になります。

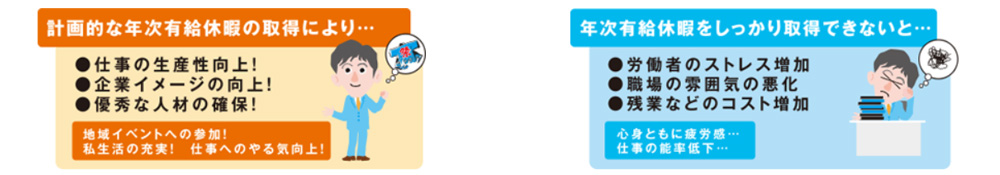

厚生労働省では、有給休暇の取得は労働者の心身の疲労の回復、生産性の向上など会社にとって大きなメリットがあるとしています。

- 年次有給休暇の取得促進は労働者にも会社にもメリット

-

出典:厚生労働省|年次有給休暇取得促進特設サイト

年次有給休暇の対象者

年次有給休暇を付与する対象者は、正社員・パートタイマー・アルバイトなどすべての労働者で(1)(2)の要件を満たす者です。

(1) 半年間継続して雇われている

(2) 全労働日の8割以上を出勤している(育児・介護休業中は出勤扱い)

年次有給休暇の対象者は雇用している社員の身分や労働契約の区分に関係なく、労働基準法で定められています。一部にパートタイマーや派遣社員には年次有給休暇がないという誤解があるようですので注意しましょう。

派遣社員にも年次有給休暇はあります。年次有給休暇は雇用している会社が付与しますから、派遣社員には派遣会社が付与します。派遣先である会社は年次有給休暇の取得を認めるのみです。

年次有給休暇の付与日数

年次有給休暇の付与日数は労働基準法により勤続年数と労働契約による労働日数で定められています。

フルタイムの労働者は「通常の労働者」として、パートタイマーなどは週の労働日数で次の表のようになります。

【表1】正社員(通常の労働者)の付与日数

| 勤続期間(年) | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 年休付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |

【表2】週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数

| 週所定 労働日数 |

1年間の所定 労働日数(※) |

継続勤務年数(年) | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | |||

| 付与日数(日) | 4日 | 169日~216日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |

| 3日 | 121日~168日 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |

| 2日 | 73日~120日 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |

| 1日 | 48日~72日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |

※週以外の期間によって労働日数が定められている場合

週の労働日数ですので、週24時間労働するパートタイマーでも、1日8時間で週3勤務と1日6時間で週4勤務では週4勤務の方が多く年次有給休暇を付与されます。有給休暇の数は違いますが、与えられる有給休暇は労働日に労働する時間分ですので時間数にすると同じです。

表は最低ラインですので会社が独自に表の日数以上の年次有給休暇を与えることも可能です。有給休暇の管理の手間を省くため、4月1日などの年度初めに社員に有給休暇を一斉付与している場合などが該当します。

例えば7月1日に中途入社した社員は半年後の翌年1月1日に10日付与され、年度がかわる4月1日に一斉付与で11日付与される場合などです。

また、月中に入社した社員の有給起算日を1日として年次有給休暇の継続勤続年数を計算している場合も該当します。

実務では法律を超えた対応をしている会社も多いのではないでしょうか。

例のような付与の方法をとる理由は、年次有給休暇には繰越があり、入社日ごとに管理していると管理が煩雑だからです。

人事部門に勤務する私ですが、有給休暇の管理業務の負担軽減を目的に有給起算日は毎月1日に統一しており、年度初めに年次有給休暇を一斉付与しています。

年次有給休暇の繰越計算のルール

年次有給休暇は翌年度に繰越すことができます。当年に付与され取得しきれなかった分は翌年度に繰越せますが、翌々年度に繰越すことではきません。繰越せない分は有給休暇を取得する権利が消滅します。また、消滅する年次有給休暇を買取ることは原則、労働基準法で禁じられています。

4月1日に一斉付与される勤続3年6カ月のフルタイム労働者の繰越計算をしてみましょう。

- 勤続1年6カ月の付与:11日⇒5日取得 残り6日を繰越

- 勤続2年6カ月の付与:12日 繰越と合わせて18日の有給休暇⇒5日取得

残り13日のうち当年付与分12日を繰越。1日は前年付与分なので繰越せない - 勤続3年6カ月の付与:14日 繰越と合わせて26日の有給休暇

このように年次有給休暇の繰越計算をします。厚生労働省の表通りの日数を付与していれば最大付与日数は20日ですので、繰越を合わせても有給休暇は40日が最多となります。

年次有給休暇の時間取得

年次有給休暇は時間単位で取得することができますが、有給休暇の取得は原則1日単位ですので労使協定の締結が必要です。また、就業規則に年次有給休暇の時間単位での取得について定めなければなりません。

労働基準法で時間単位の取得は年5日の範囲内と定められています。そして端数の時間は繰越せないので覚えておきましょう。

年次有給休暇の時間単位での付与に関する就業規則の規定(例)

- (年次有給休暇の時間単位での付与)

-

第○条 労働者代表との書面による協定に基づき、前条の年次有給休暇の日数のうち、1年について5日の範囲で次により時間単位の年次有給休暇(以下「時間単位年休」という。)を付与する。

(1)時間単位年休の対象者は、すべての労働者とする。

(1)時間単位年休を取得する場合の、1日の年次有給休暇に相当する時間数は、以下のとおりとする。

①所定労働時間が5時間を超え6時間以下の者・・・6時間

②所定労働時間が6時間を超え7時間以下の者・・・7時間

③所定労働時間が7時間を超え8時間以下の者・・・8時間

(3)時間単位年休は1時間単位で付与する。

(4)本条の時間単位年休に支払われる賃金額は、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の1時間当たりの額に、取得した時間単位年休の時間数を乗じた額とする。(注2)

(5)上記以外の事項については、前条(注1)の年次有給休暇と同様とする。

時間単位の有給休暇とは別に半日有給休暇の制度のある会社もあるでしょう。時間単位は法律ですが、半日はその会社独自の定めにより実施されています。法的な違いも覚えておくとよいでしょう。

年次有給休暇の買取りはできる?

年次有給休暇の買取りは禁じられていますが、例外として退職時の買取りは認められています。年次有給休暇の買取額に法的な定めはなく、買取額は労使の協議により決めることができます。

月給額を日割した日給で買取るとこともできれば、一日1,000円で買取っても問題ありません。

年次有給休暇の買取りは、労働者が退職日までに消化できない年次有給休暇を会社が買取らなければならない決まりではありませんし、会社から申し出する義務もありません。

本来は労働者の希望により年次有給休暇を取得させなければなりませんが、業務の都合上難しい場合で、労働者側からの申し出に会社が応じるものです。

働き方改革により年次有給休暇の年5日の取得が必須に

働き方改革により2019年4月から年次有給休暇の年5日の取得が義務付けられました。年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりません。法改正で会社に有給休暇を付与し残日数を管理するだけでなく、取得まで責任を持つことを義務づけたのです。

年次有給休暇の取得義務化は(1)(2)がポイントとなります。

(1) 10日以上付与される労働者に対して

(2) 最低でも5日を会社が時季を指定して消化させなければならない

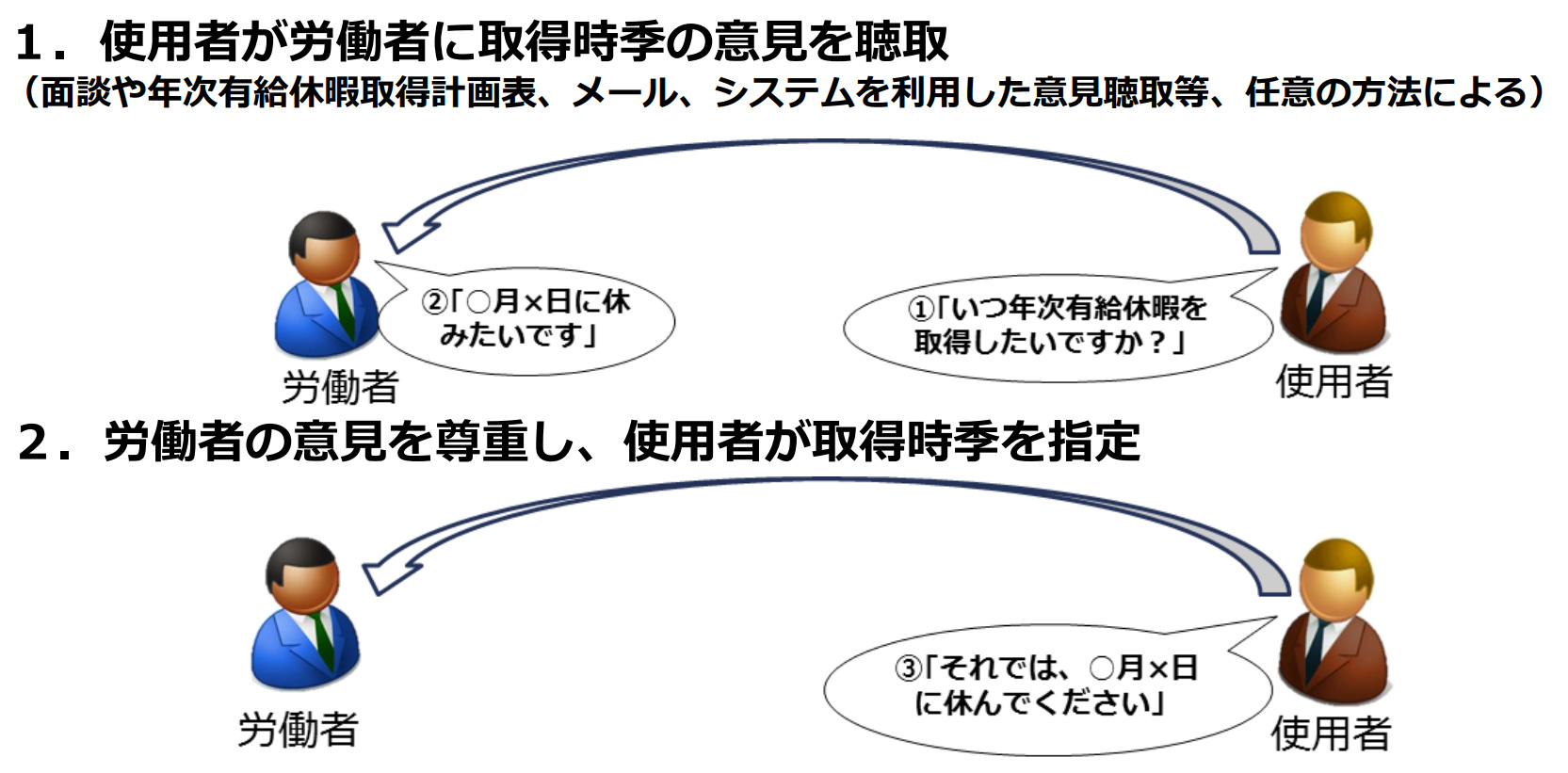

- 時季指定のイメージ

-

出典:厚生労働省|年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説

また、(2)の5日には時間取得した分や特別休暇は含みません。また、時季指定しない自由に使える有給休暇を5日以上残さなければなりません。時季指定は就業規則の絶対的必要記載事項ですので、運用するにあたり労働基準監督署に届出する必要があります。

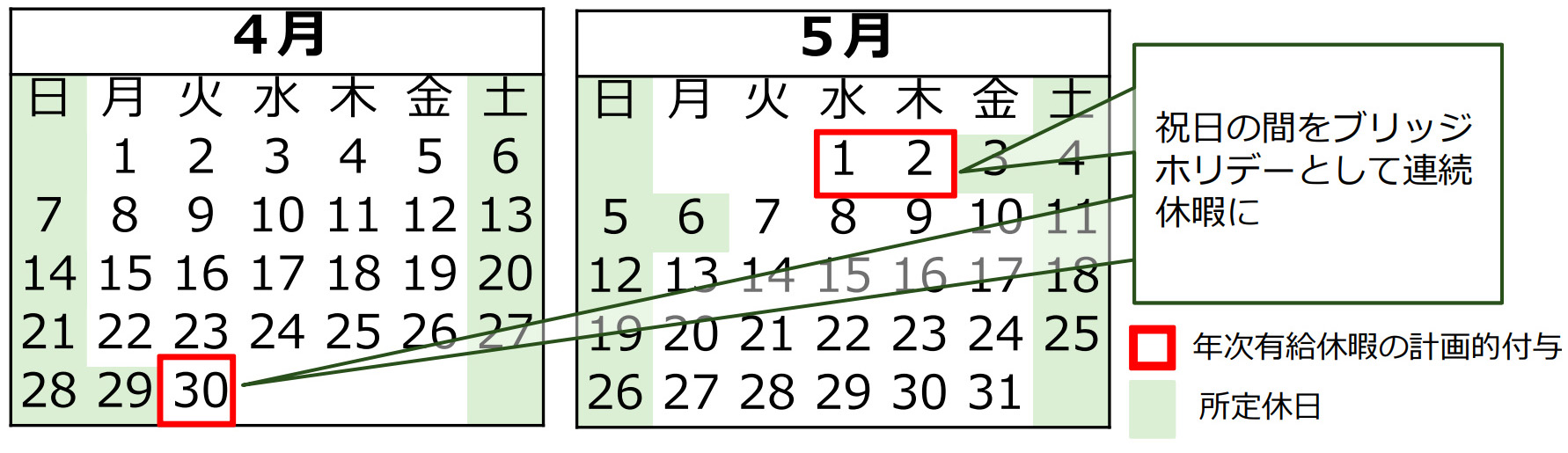

取得を推進する方法として、年次有給休暇取得計画表を作成して計画的に取得させる方法や営業日カレンダーに計画付与日を指定する方法などが有効とされています。

- カレンダーの例

-

出典:厚生労働省|年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説

上の図のように計画的付与を利用して、祝日の間のブリッジホリデーを連続休暇にしたり、8月のお盆休みや年末年始の休日を連続休暇にすることも可能です。計画付与日を指定する場合は労使協定が必要ですので注意しましょう。

年次有給休暇の取得率は人材確保につながる

年次有給休暇の取得率は勤務している社員の仕事満足度や離職率、メンタルヘルスに影響を及ぼすだけでなく採用活動にも影響します。筆者も採用活動に携わっていますが、年次有給休暇の取得率は、学生が企業を選ぶバロメーターのひとつとなっていると感じます。

世間で言う「ホワイト企業」と認識されるには年次有給休暇を取得しやすい職場環境づくりが大事です。

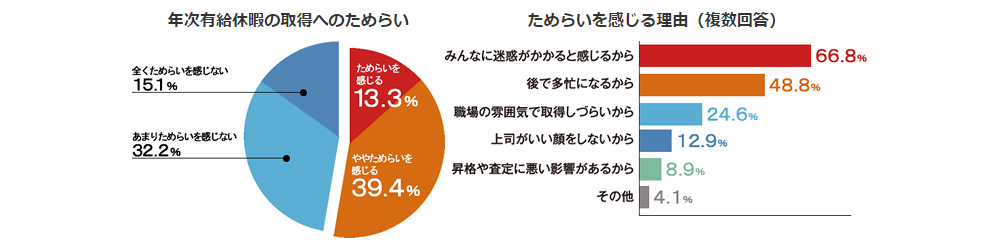

- カレンダーの例

-

出典:厚生労働省|労働者の年次有給休暇の取得へのためらい

一般財団法人日本次世代企業普及機構(通称:ホワイト財団)が実施しているホワイト企業認定にもワークライフバランスの項目があり、年次有給休暇の取得も重要な項目です。

有給休暇を取得できる職場環境づくりは単独の部署で取り組むには難しいこともありますから、人事部門が中心となって全社で取り組むと進めやすいでしょう。

まとめ

年次有給休暇の管理は企業にとって重要な課題です。働き方改革により会社は労働者の年次有給休暇の取得状況にまで責任を負わなければならなくなっています。この機会に年次有給休暇の対象者や付与、繰越ルールだけでなく、取得義務についても理解しておきましょう。

場合によっては人事部門が年次有給休暇の取得を推進する方法を検討することも必要でしょう。パワーのいる仕事ですが、人材の流出防止や優秀な人事の確保にもつながりますので取り組む価値はあるのではないでしょうか。