債務とは?売掛金の回収などお金に絡む場面で出てくる債務と債権の違いを説明

更新日:2020/11/10

債務とは?売掛金の回収などお金に絡む場面で出てくる債務と債権の違いを説明

債務とは権利もつ相手に金銭や役務を与える義務のことです。

債務に似た言葉に債権がありますが正反対の意味です。会社にとって債権債務の管理は非常に重要です。適切に管理できていないと資金繰りにも大きく影響し、最悪の場合は借り入れが間に合わず資金ショートをおこし不渡りになる可能もあります。

この記事では、債務について、債権との関係や譲渡・時効についても詳しく解説します。

債務とは

債務とは権利もつ相手に金銭や役務を与える義務のことです。債務を負うものを債務者といいます。債務は契約に決められた期日までに履行しなくてはなりません。債務に該当する身近な例をいくつかみてみましょう。

- お金を借りたときに返済する義務

- 給与を受け取る代わりに労働を提供する義務

- 物品を購入したときに代金を支払う義務

- 工事を依頼したときに工事代金を支払う義務 など

会社の実務にあてはめてみると

1.は借入金の返済

2.は従業員の労働

3.は売掛金

4.は工事未払金

と考えるとイメージしやすいと思います。

債権と債務の関係

債務の反対語は債権です。債務は支払の義務で債権は受け取る権利と考えるとわかりやすいですね。債権債務は表裏一体の関係と認識しておきましょう。

売買契約の場合の債権債務

売買契約の場合は債権者が売主、債務者が買主です。掛取引の場合は債権者が商品を納品して売掛金を計上し、債務者が商品の提供を受け買掛金を計上します。

一般的に会社間の取引でいう債権は売掛金、債務は買掛金です。建設業など一部の業種では使う勘定科目がちがうこともありますが売り買いは同じです。簡単にいうと「売りは債権」「買いは債務」です。

○相殺とは

相殺とはお互いに債権債務のある状態で債権同士・債務同士を帳消しにして消滅させる取引方法のことです。お互いに領収書を交換して行います。

労働契約の場合の債権債務

労働契約は会社と従業員が結ぶ契約で役務を提供し賃金を得ます。会社側からみると労働を要求する権利を債権、賃金の支払いが債務です。従業員側からみれば賃金を要求する権利が債権で、労働の提供が債務です。例えば未払残業代は残業という労働を提供した従業員の債権、残業代を支払っていない会社の債務ということになります。

金銭消費貸借契約の債権債務

金銭消費貸借契約はお金の貸し借りのことです。お金を貸した側は返済を受ける権利があり債権者となります。債務者はお金を借りた側で返済義務という債務を負います。実務的な例をあげると、企業が銀行から借り入れすれば、銀行が債権をもつ債権者、会社が債務を負った債務者となります。

債務不履行とは

債務不履行とは契約した債務を実行しないことです。金銭を返済しない、代金を支払わない、物品を納品しない、賃金を支払わないなどが該当します。

債務が履行されない場合は、債権者は債務者に対して契約を守るように請求することが権利として認められています。

期日通りに債務が履行されないことで被った損害も債務者に賠償を求めることができます。

債務超過とは

債務超過とは会社の資産を負債が超えることです。会社の資産をすべて処分しても、会社の負債がまかなえない状態です。

混同されやすい言葉に「赤字」があります。赤字は会計期間の損益であり、定められた一定期間の収益がマイナスであったということです。

赤字はたちまち企業活動があやぶまれるものではありませんが、債務超過は破産手続きにつながります。上場企業であれば上場廃止です。決算報告書では赤字は「損益計算書」、債務超過は「貸借対照表」に示されます。

債務超過になると資金繰りが厳しくなります。かなり緻密に計算して資金繰りしないと資金ショートをおこし不渡りをだしてしまいますので注意しましょう。

債権の譲渡とは?債務者の債務はどうなる?

債権をもっている債権者が自身の債務の支払いのために債権を第三者に譲渡することがあります。その場合、債務者は見ず知らずの第三者に対して債務を負います。

取引のない相手に債務を負うというのはイメージしづらいかもしれませんが会社間の取引では珍しくありません。代表的なものを確認しましょう。

約束手形の裏書

手形の裏書は債権者が債務の支払いのために、第三者に受取手形を譲り渡すことです。手形には支払期日があり、期日前に現金化すると割引手数料をとられますから、裏書することで額面額と同額の債務の支払いにあてることができます。手形を振り出した債務者は第三者に対して支払期日に支払いを行います。

為替手形

為替手形は振出時点で債権者である振出人がもつ第三者への債務を債務者に支払依頼するものです。債務者は手形を発行する振出人(債権者)の指定した第三者に対して支払義務を負います。債務と債権が整っていないと成り立たないもので貿易関係の取引で代金取立てに使われることが多いです。

下の図の為替手形ではDがAに対してCへの支払いを依頼しています。

ファクタリング

ファクタリングは債権譲渡の一種です。決済期日前の売掛債権を第三者に譲渡し、債権者が資金を調達する仕組みです。債務者は譲渡された債権をもつ第三者に対して支払いを行います。

売掛金を使った資金調達方法に「売掛金担保融資」がありますが、こちらは担保にしているだけで譲渡しているわけではありませんので混同しないようにしましょう。

電子記録債権の譲渡

電子記録債権も手形の裏書のように第三者に譲渡することができます。手形とちがい分割譲渡することも可能です。記録原簿に譲渡を記録し、原則的に保証記録が付随します。債権者が分割して譲渡した場合は、複数の第三者に対して支払が発生することになります。

このように債務は債権者の都合で譲渡されることがあります。譲渡相手によってはトラブルに発展する可能性もあるため、取引先との基本契約に譲渡制限特約を付けて売掛金の譲渡を禁じるなど対策をとっている会社もあります。

2020年4月の民法改正で債務はどうなる?

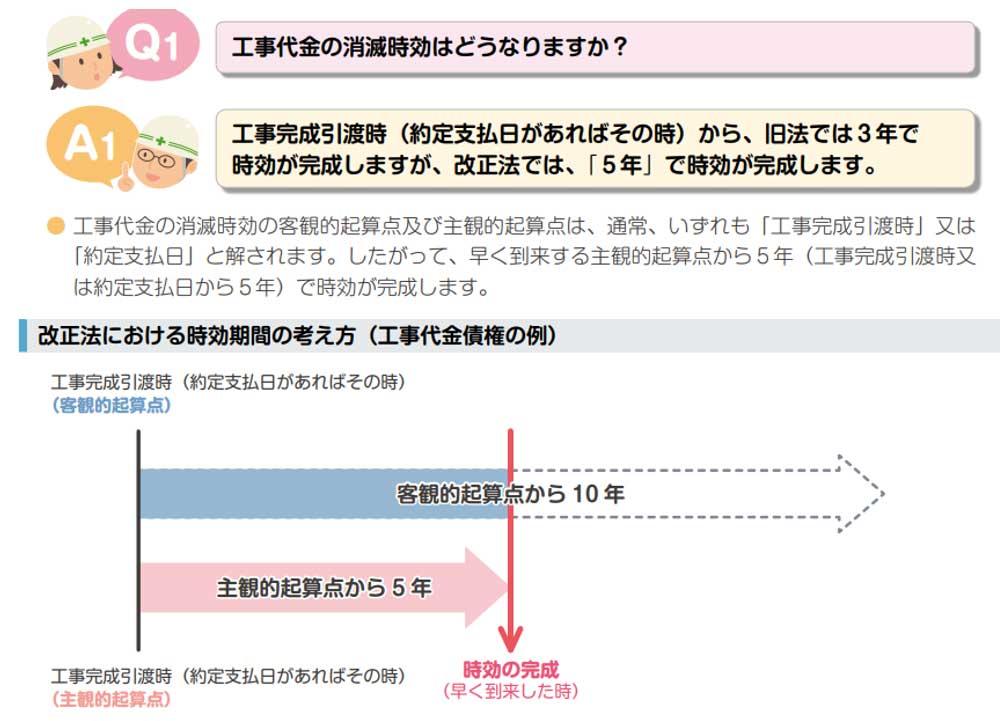

2020年4月に民法の改正があり請求権の時効が5年になりました。改正前は職業別の短期消滅時効制度(工事代金3年・飲食費1年等)と商事消滅時効制度(5年)で別々でしたが統一された形です。

会社間のほとんどの取引の時効は商事消滅時効5年のままですが、建設業には影響があり、今まで3年で請求権が消滅した工事代金の時効が5年に延びました。裏をかえせば債務の時効も延びたということです。

引用:日本建設業連合会|民法改正のポイント

https://www.nikkenren.com/publication/pdf.php?id=315&fi=696&pdf=minpoukaisei_pamphlet2.pdf

この他にも従業員に対する債務と認識する残業代が未払の場合の時効も2年から3年に延びていますし、労働災害などの債務不履行の時効も変わっていますので、改正内容を確認しておくとよいでしょう。

まとめ

会社の経営を考えたときに債権債務の管理は非常に重要です。客先から債権を回収できないからといって、仕入先に債務の支払いを待ってもらうわけにはいきません。決められた期日に支払わなければ会社の信用にかかわってきます。

債務はうっかり処理を忘れたたけでも債務不履行になります。現実的にも大きな金額の買掛金の支払いが遅れれば取引先が倒産してしまう可能性もあります。債務の意味を理解して日々の処理を行いましょう。