2024年4月から始まる建設業の時間外労働上限規制

更新日:2023/04/04

2024年4月から始まる建設業の時間外労働上限規制

2024年4月から建設業においては現在の基準より削減される時間外労働上限規制が施行されます。これにより、建設業従事者の健康保全や労働環境の改善が見込まれているところですが、これに伴い、建設現場での労働時間の改善に向けた措置が必要とされることとなります。残り1年を切り、法律の理解を深め、対応について社会保険労務士が説明します。

法案の概要について

2024年4月から、建設業においても時間外労働の上限規制が適用されます。これは、2019年4月に施行された「改正労働基準法」によるもので、建設業には5年の猶予期間が設けられていました(他に猶予期間が設けられたのは医師、運送業)。このため、2024年4月1日以降は、原則として月45時間・年360時間が建設業における時間外労働の上限となります。(特別条項については後述します)

時間外労働とは何か?

労働基準法第32条では

第1項 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について 40 時間を超えて、労働させてはならない。

第2項 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

とあり、そもそも休憩時間を除いて1週間に40時間を超えて労働させること、1日について8時間を超えて労働させることを禁止しています。

(週とは?就業規則等で定義しない限り、通常日~土までの7日間を指します。)

(1日とは?暦日の0時~24時までの24時間のことを指します。)

みなさんの日常的な感覚と違い、そもそも時間外労働は法律で認められておりません。ただし、労働基準法第32条に続く第36条を要約すると次のようになります。

労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者との労使協定において、時間外・休日労働について定め、行政官庁に届け出た場合には、法定の労働時間を超える時間外労働、法定の休日における休日労働が認められます。この労使協定を「時間外労働協定」といいます。なお、時間外労働時間には限度が設けられています。

ちなみに労働基準法第36条に定めがあることから「時間外労働協定」のことを通称「36(サブロク)協定」と呼んでいます。

原則:時間外労働は禁止

例外:労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出た場合→協定書で定められた時間数について時間外労働が可能である

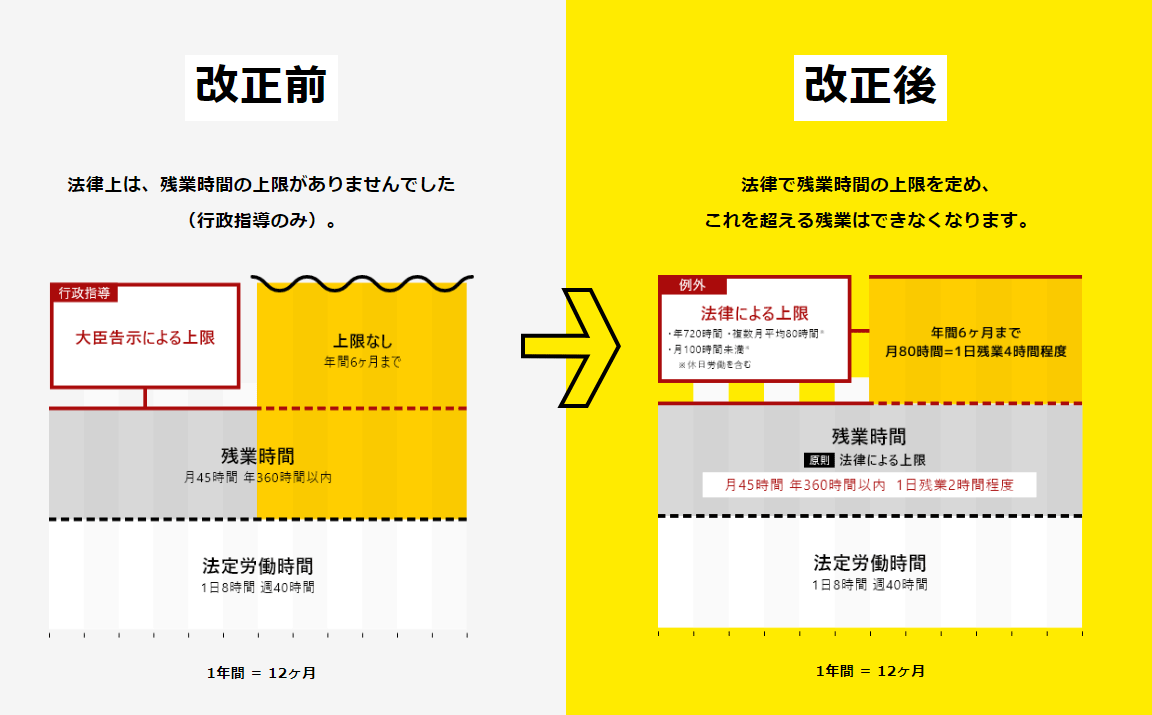

施行前については、この協定書で定める時間外労働については「厚生労働省が定める基準」であったため、法律上は時間外労働の上限がありませんでした。(協定書の内容を超える時間外労働や基準を超える時間外労働について行政指導となっていました)。

施行後については、法律で上限時間が定められることになり、残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。

- 改正前と改正後のポイント

-

引用:厚生労働省|時間外労働の上限規制

臨時的な特別の事情とは?

例外的に、建設工事の完了時期が予期せず遅れるなど、臨時的な特別の事情などがあれば、労使合意の上、前述の「月45時間・年360時間」を超える時間外労働をさせることができます。

それでも年720時間、単月100時間未満(休日労働を含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。この説明をすると「1か月に何時間まで残業させられるんですか?」と問い合わせがきますが、次のように考えます。

特別条項適用が有効期間1年間を通じて1か月のみ=単月100時間未満まで

特別条項適用が有効期間1年間を通じて2か月、3か月、4か月、5か月、6か月と複数回ある場合=その特別条項適用期間を平均して80時間未満であること。

例:特別条項適用が3月と4月の2か月あった場合、3月単月であれば100時間未満でよいが、3月と4月の2か月間を平均して80時間未満となるため、4月は60時間未満としなければならない。

特別条項付き36協定には、「医師の面接指導」「相談窓口の設置」や「勤務インターバル措置」など限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保するための措置についても定める必要があります。

臨時的な特別な事情が適用されるのは年の半分まで

臨時的な特別の事情により、「月45時間・年360時間」を超えることが許されるのは年の半分まで(月単位にすると6回)となっており、「人手不足だから」「次の工事が決まっているから」「工期がせまっているから」という理由があったとしても認められません。なお、法違反に対する罰則もあり、使用者は6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科されるおそれがあります。

業界として抱える問題

建設業における時間外労働には、大きな不安や問題が存在していました。建設業は、天候に左右されるため、夏場は暑さ、冬季は寒さに悩まされることが少なくありません。また、建設現場は危険が伴うことが多々あります。労働者の健康や安全を確保しなければならないことは、常に課題となっています。工期についても、一定の時期に集中したりすることがあるため、ついつい長時間労働になってしまう可能性が高いとされています。

考えられる対策

日々の労働時間管理を行うことが対策の一つとして考えられます。賃金締切日になって初めてその月の時間外労働を把握するのではなく、月の半ばや週単位でそれぞれの労働時間を把握し、「このままの時間外労働が続くと上限に達しそうだ」というアラートを出せるようにする必要があります。そのためにはインターネットやスマホを用いた時間管理のソフトを用いることで負担を軽減することが見込まれます。

相手があることではありますが、工期や作業の見直しも避けては通れないと思います。適正な工期の確保等については、国土交通省から「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドラインについて 」が出されており国土交通省のホームページから閲覧することができますので、参考にしてください。

今回の法律が施行されることになった背景には、建設業における労働環境を改善し、労働者の健康を保護することが求められていたからです。法律は建設業界の労働者が健康で安全な環境で働けるようにするために必要な対策だとも言えます。この規制により、建設業における労働時間の改善が求められ、建設業における労働環境の改善が進むことが期待されます。現在の商慣習を変えて、明確なルールとして定着させる必要があります。

特定社会保険労務士。

八木労務管理事務所代表、若葉労働保険事務組合組合長。

茨城県日立市を拠点とし、茨城県内ほか東京や千葉にも顧客を持つ。茨城県社会保険労務士会理事兼県北支部長。