消費税10%による軽減税率制度対応について

更新日:2019/04/19

消費税10%による軽減税率制度対応について

軽減税率制度実施による業務やシステムへの影響とは

2019年10月の消費税率10%への引上げと同時に、「軽減税率制度」が実施されます。

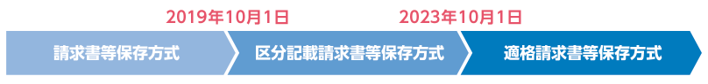

これにより、軽減税率対象品目の税率は8%となります。 軽減税率制度の実施にあたっては、簡素な方法による区分記載請求書等保存方式を実施した後、2023年10月から適格請求書等保存方式(インボイス制度)への移行なども予定されています。また、政府では準備等を考慮した一定の経過措置が設けられることもあり、今後の対応について整理が必要です。

軽減税率制度の下では消費税率が2つになるため、「適用税率ごとに区分した消費税額の計算」や、「商品ごとの適用税率およびその合計額を記載した請求書等の発行」といった新たな作業が必要となります。政府は、各事業者が対応を求められるこうした新たな作業への具体的なサポートとして、「複数税率対応レジの導入」や「受発注システムの改修」等を行う場合の経費の一部を補助する「中小企業・小規模事業者等消費税軽減税率対策補助金」の公募を開始しています。早めの準備をおすすめします。

軽減税率制度の概要とスケジュール

事業者は、消費税等の申告を行うために毎日の売上げ・仕入れを適用税率ごとに区分して記帳するなどの経理を行う必要があります。軽減税率制度は消費税率10%へ引上げに合わせて2019年10月1日に実施されますが、複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、2023年10月1日からは「適格請求書等保存方式」(いわゆる「インボイス制度」)が導入されます。

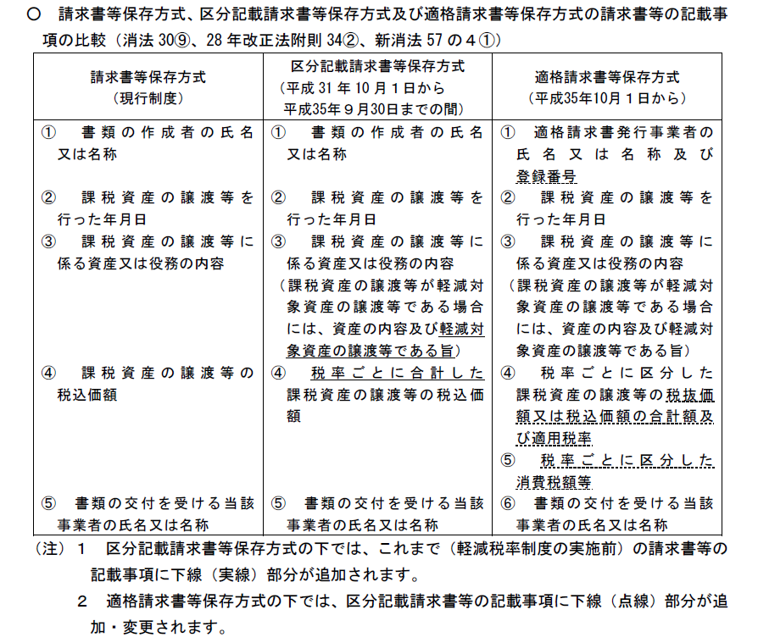

現行の「請求書等保存方式」では、帳簿の保存に加え、取引の相手方(第三者)が発行した請求書等という客観的な証拠書類の保存を仕入税額控除の要件としていますが、請求書等に適用税率・税額を記載することは義務付けられていません。

それに比べて「適格請求書保存方式(インボイス制度)」は、適格請求書発行事業者として登録を受けた課税事業者のみ適格請求書または適格簡易請求書(インボイス)を交付することができるというもので、インボイスの保存がなければ、原則として仕入税額控除はできません。

財務省のウェブサイトでは、以下の説明がなされています。

- 課税事業者は「インボイス」の発行が義務付けられており、また、自ら発行した「インボイス」の副本の保存が義務付けられている。

- 「インボイス」に適用税率・税額の記載が義務付けられている。

- 免税事業者は「インボイス」を発行できない。したがって、免税事業者からの仕入れについて仕入税額控除ができない。

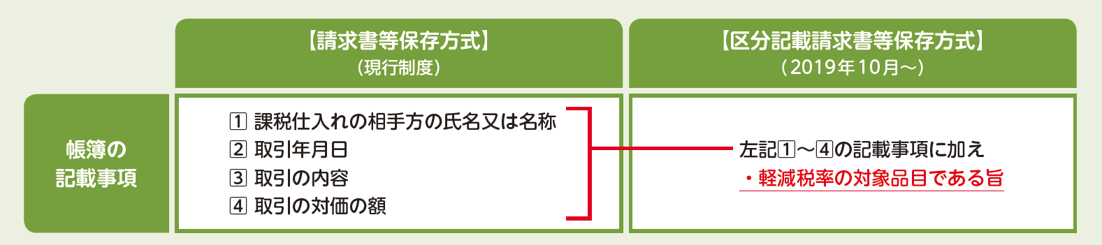

下記は現行の制度と今後の各請求書保存方式との比較です。

軽減税率制度の対象品目

軽減税率(8%)の対象品目は、

- 飲食料品(お酒や外食サービス、医薬品や医薬部外品等を除く)

- 週2回以上発行される新聞(定期購読されるものに限る)です。

※対象外品目については(10%)になります。

軽減税率制度はすべての事業者に影響があります

軽減税率制度は、全ての事業者に関係があります。

特に、飲食料品を取り扱う(販売する)事業者は、税率ごとの商品管理やレジ・受発注システムの整備などの事前準備に相応の時間が必要な場合があります。軽減税率制度は、全ての事業者に関係があります。特に、飲食料品を取り扱う(販売する)事業者は、税率ごとの商品管理やレジ・受発注システムの整備などの事前準備に相応の時間が必要な場合があります。

飲食料品の取扱い(販売)がある場合

売上げ・仕入れを税率ごとに区分して経理し、売上税額・仕入税額を計算します。

- 小売業・飲食業の場合

・区分経理のためにレジの入替えの検討が必要です。

・システムを使用して仕入れの発注をしている場合、システム改修の検討が必要です。

- 製造業・卸売業の場合

・取引先に交付する請求書等の様式の検討が必要です。

・システムを使用した受発注をしている場合、システム改修の検討が必要です。

飲食料品の取扱い(販売)がない場合

仕入れや経費に軽減税率(8%)対象品目があれば、区分して経理し、仕入税額の計算が必要です。軽減税率の対象となる取引がない場合は、標準税率の対象となる取引の金額を記載していれば足り、「8% 0円」といった軽減税率の対象となる取引の金額の記載は要しません。 ⇒ 現行の請求書と変わりありません。

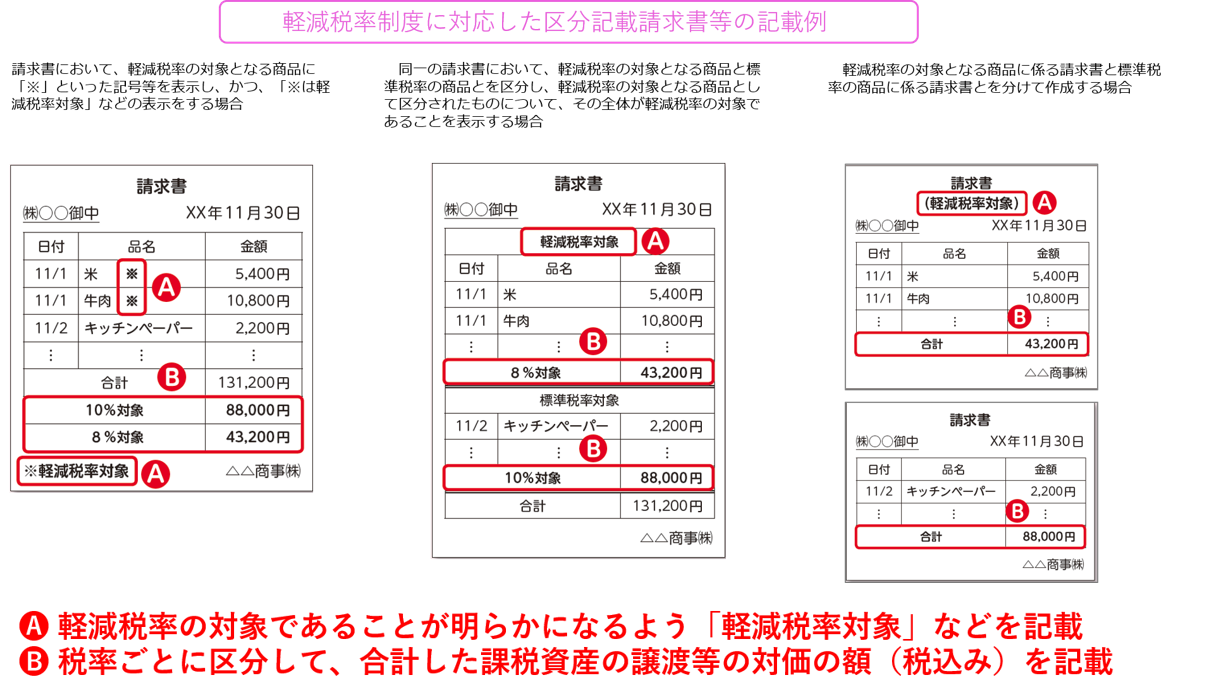

請求書等の記載事項について

2019年10月からは、現行の請求書の記載事項に税率ごとの区分を追加した請求書等(区分記載請求書等)を売上先に交付することとなります。課税事業者が仕入税額控除の適用を受けるためには、区分経理に対応した帳簿及び区分記載請求書等の保存が必要となります(区分記載請求書等保存方式)。また、免税事業者の方は、課税事業者と取引を行う場合、区分記載請求書等の交付を求められる場合があります。

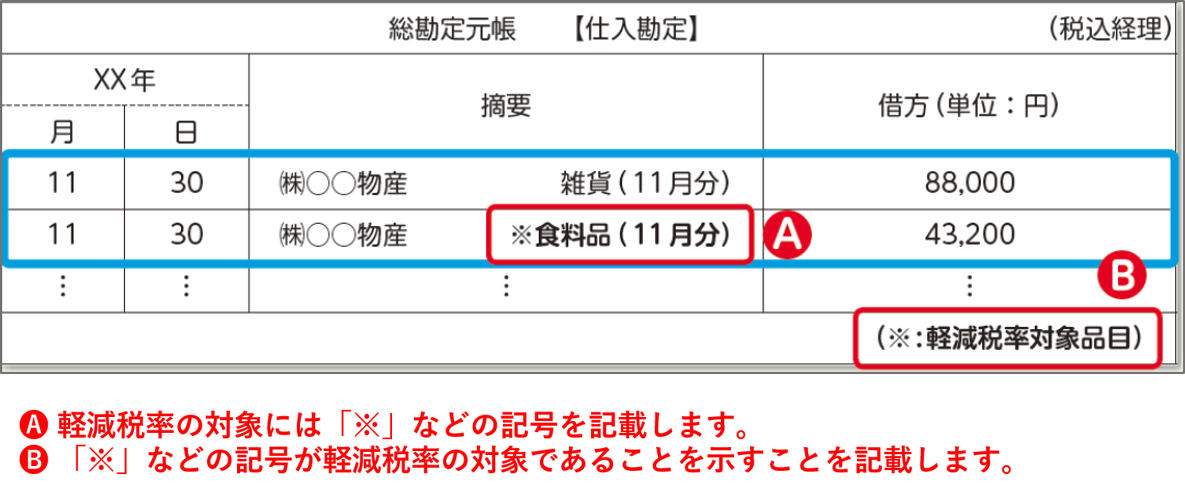

帳簿の区分経理・記載事項について

2019年10月からは、現行の記載事項に加え、毎日の売上げ・仕入れ(経費)を税率ごとに区分して帳簿に記載しなければなりません。

【記載に関する留意点】

- 「 軽減税率の対象品目である旨」の記載は、軽減税率の対象となる取引であることが客観的に明らかであるといえる程度のものとする必要があります。

- 一定期間分の取引をまとめて記載した請求書等が交付された場合は、その期間分の取引をまとめて帳簿に記載することとしても構いません。

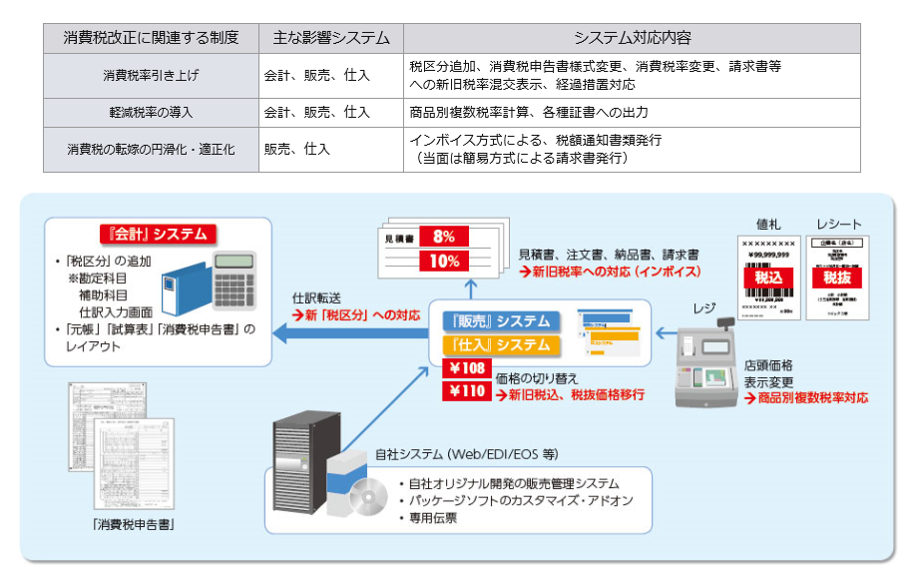

消費税改正におけるシステムへの影響