2025年4月新設!出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金

更新日:2025/02/21

2025年4月1日より雇用保険から新たに出生後休業支援給付金と育児時短就業給付という給付金が支給されますのでご説明いたします。

(1) 概要

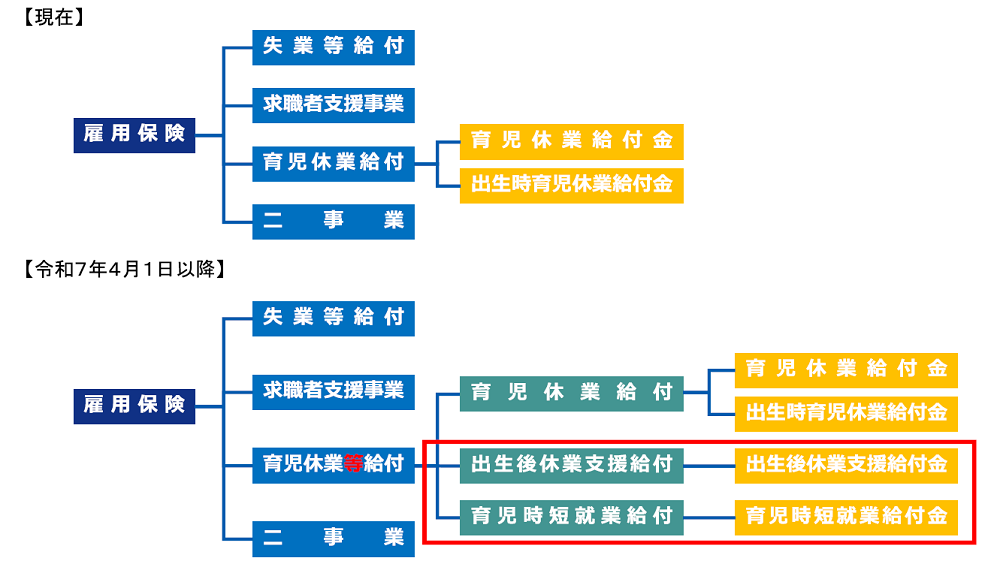

2025年4月1日施行の雇用保険法の改正により、育児休業給付が育児休業等給付に名称変更し、「出生後休業支援給付金」及び「育児時短就業給付金」が創設されます。これらの給付金は、育児や仕事の両立を支援し、出生後の子育てに関する環境整備を目的としています。

現在の雇用保険制度では、失業等給付、求職者支援事業、育児休業給付、二事業(※A)の4つの事業があります。この中の育児休業給付に、「育児休業給付金」と、「出生時育児休業給付金」があります。これに「出生後休業支援給付金」及び「育児時短就業給付金」が新たに加わることになります。

(※A)雇用保険の二事業とは、失業の予防、雇用機会の増大、労働者の能力開発等に資する雇用対策のことです。

【図①】

(2) 出生後休業支援給付金

現在の育児休業取得率

厚生労働省の調査(※参1)によると、2023年度の育児休業取得率は、女性が84.1%、男性が30.1%となっています。2022年10月に施行された産後パパ育休(出生時育児休業)により、男性の取得率は2022年度から13%増加しました。増加率は女性の3.9%を上回るものの、依然として男性の取得率は低く、更なる取得促進が求められています。

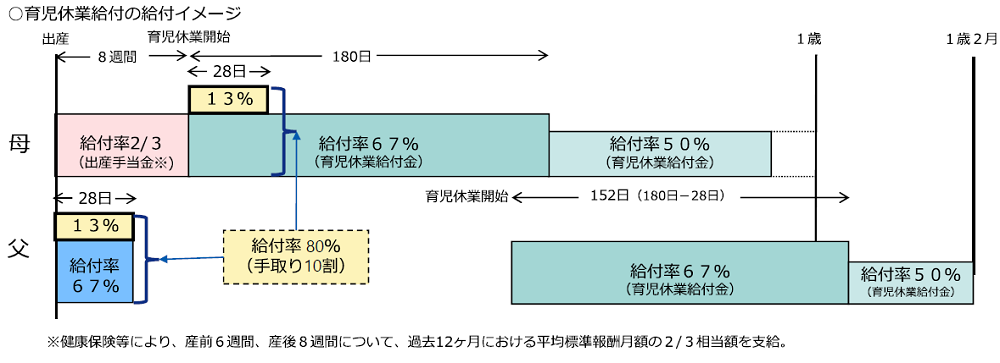

現在の育児休業給付率

現在の育児休業給付では、育児休業を取得した場合、休業開始から通算180日までは賃金の67%(手取りで約8割相当)、180日経過後は50%が支給されます。

出生後休業支援給付金

2025年4月からは、子の出生直後の一定期間内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、雇用保険加入者(以下、「被保険者」という)とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得した場合、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額が支給されます。これにより、育児休業給付と併せて給付率が80%(手取りで10割相当)へと引き上げられます。

但し、配偶者が専業主婦(夫)である場合や、ひとり親家庭の場合などには、配偶者の育児休業の取得を求めずに給付率を引き上げられる措置が講じられます。

要約しますと、出生後休業支援給付金の支給要件及び支給額は、以下のとおりです。

支給要件

① 出生後休業の開始前の原則2年間にみなし被保険者期間(※B)が12ヶ月以上あったこと。

② 被保険者が、対象期間内に取得した出生後休業の日数が、通算して14日以上であること。

③ 被保険者の配偶者が、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内にした出生後休業の日数が、通算して14日以上であること(例外あり)。

なお、支給要件③(配偶者の休業)に該当しない例外は以下のケースですので、ご留意ください。

1) 配偶者がいない。

2) 配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない。

3) 被保険者が配偶者から暴力を受け別居中。

4) 配偶者が無職。

5) 配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない。

6) 配偶者が産後休業中。

7) 1)~6)以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない。

出生後休業支援給付金の支給額

出生後休業支援給付金は以下の計算式で支給されます。

- 支給額=休業開始時賃金日額(※C)×休業期間の日数(28日が上限)×13%

この出生後休業支援給付金は、2025年4月1日以降に上記要件を満たした方が支給対象となります。

(※B)みなし被保険者期間とは、休業開始日を被保険者でなくなった日(資格喪失日)とみなして計算される「被保険者期間(雇用保険に加入している期間)に相当する期間」のことです。

(※C)同一の子に係る最初の出生時育児休業又は育児休業の開始前直近6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額。

【図②】

(3)育児時短就業給付

現在の女性の正規の職員・従業員率等

厚生労働省の調査(※参2)によると、配偶者がいる女性において、25~29歳の「正規の職員・従業員」の比率は、2013年の27.6%と比べて2022年度には50%に上昇しています。しかし、25~29歳でピークを迎えた後に減少する「L字カーブ」が見られます。そして、利用することができれば仕事を続けられたと思う支援・サービスをみると、離職前に正社員であった女性のうち、45.2%が「1日の勤務時間を短縮する制度(短時間勤務制度)」を挙げています。

一方で、短時間勤務制度があり育児のための短期間勤務制度を選択したとしても、現状では賃金が低下した労働者に対して給付する制度はありません。「共働き・共育て」の推進や、子の出生・育児休業後における育児とキャリア形成の両立支援の観点から、柔軟な働き方として、時短勤務制度を選択できるようにすることが求められています。

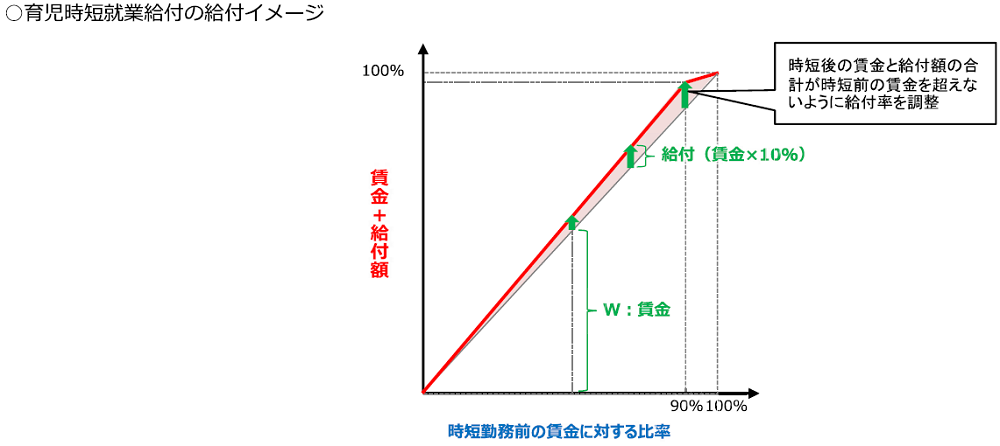

育児時短就業給付金

2025年4月からは、被保険者が2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合の新たな給付として、育児時短就業給付が創設されます。給付率については、休業よりも時短勤務を、時短勤務よりも従前の所定労働時間で勤務することを推進する観点から、時短勤務中に支払われた賃金額の10%(上限あり)となります。なお、「1週間の所定労働時間を短縮する措置」には、1日の所定労働時間を短縮する場合だけでなく、1週間の所定労働日数を変更した結果、1週間の所定労働時間が短縮される場合も含みます。

要約しますと、育児時短就業給付金の支給要件及び支給額は、以下のとおりです。

支給要件

① 育児時短就業の開始前の原則2年間にみなし被保険者期間(※B)が12ヶ月以上あったこと。

② 育児休業給付金又は出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合で、当該給付金に係る休業終了後引き続き育児時短就業をしたとき。

のいずれかを満たす場合

なお、このうち②を支給要件としている理由は、育児休業給付金や、出生時育児休業給付金の支給に当たりみなし被保険者期間(※B)を確認しており、育児時短就業給付金の支給時に改めて同じ内容を確認する必要がないためです。(出生時)育児休業終了後14日以内に時短就業を開始する場合は、当該14日以内の期間は「引き続き」時短就業をしたものと扱われます。

育児時短就業給付金の支給額

育児時短就業給付金は以下のケースにより支給されます。

- 時短就業中に支払われた賃金額が、「育児時短就業開始時賃金日額×30」の90%未満の場合

支給対象月に支払われた賃金額×10% - 時短就業中に支払われた賃金額が、「育児時短就業開始時賃金日額×30」の90%以上100%以下の場合

支給対象月に支払われた賃金額×10%から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定められた率

この育児時短就業給付については、2025年4月1日以降に時短勤務を開始する方が支給対象となります。

(※B)みなし被保険者期間とは「被保険者期間(雇用保険に加入している期間)に相当する期間」のことです。

【図③】

(4)まとめ

2025年4月1日以降に開始される出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金については支給要件を確認した後に、2つの給付金の開始前に社内に周知し、対象となる可能性のある社員への情報提供を行うことによって、新しい制度を上手く活用してください。

【参考資料】

(※参1) 厚生労働省「令和5年度育児介護休業取得率の調査結果公表、改正育児・介護休業法等の概要について」

(※参2)厚生労働省「育児・介護休業法の改正について ~男性の育児休業取得促進等~」(2022年11月18日更新)

(図①~③)厚生労働省「令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について」(2024年8月27日発行資料)

山﨑社会保険労務士事務所 代表

特定社会保険労務士

社労士「高志会」のメンバー

2010年に秋葉原に於いて開業しました。開業以来、助成金を取り扱っており、助成金の取扱い実績は約550件です。助成金のみならず、就業規則の作成、評価制度の構築から労働基準監督署等による行政調査の対応、年金相談など幅広い分野を取り扱っています。

モットーは、「ご依頼いただいた方の為にベストを尽くします。」です。是非、私のブログをご一読ください。

【事務所HP】https://www.best-syaroushi.jp/index.html

あお社会保険労務士法人 代表

特定社会保険労務士

社労士「高志会」のメンバー

2003年に開業して、コーチングを取り入れたコンサルティングにより、経営者や従業員の意識改革を促し、より良い組織の構築をサポートしています。

これまでに数多くの企業と関わり、その中で得た学びや貴重な経験をもとに、企業が抱える課題に寄り添いながら解決策を提案しています。企業の「こうなりたい」「こんな会社にしたい」という想いに共感し、共に目標達成を目指しています。

【事務所HP】https://www.aoaoyama.com