DXとデジタル化の違いとは?DXの定義やメリットについて解説

更新日:2021/11/22

DXとデジタル化の違いとは?DXの定義やメリットについて解説

デジタル技術の進歩のスピードは速く、企業にも競争力強化のために新たなデジタル技術を活用したビジネスモデルを創出して、現状を柔軟に改変することが求められてきています。これをデジタルトランスフォーメーション、通称DXといいます。

この記事ではDXの定義とデジタル化との違い、DXのメリットなどについて詳しく解説します。

DXとは

DXとは「Digital Transformation:デジタルトランスフォーメーション」の略です。

もともとはスウェーデンで提唱された「人々の生活のあらゆる面にITが浸透して生活をより良いものへと変革させる」と解されていましたが、ビジネスではデジタル・ビジネス・トランスフォーメーションというくくりで「デジタル技術とデジタル・ビジネスモデルを用いて組織を変化させ、業績を改善すること」と認識されています。

デジタル・ビジネス・トランスフォーメーションは、2010年代マイケル・ウェイド氏らによって提唱された考え方です。

DXの定義

我が国のDXの定義は、経済産業省がDXの言葉・概念が日本に入ってきたときに、トランスフォームの主体が「人々の生活」から「企業活動」となり、ビジネス的な側面を強調したものになったとして、次のように定義されています。

企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること

引用:経済産業省|デジタル化潮流を踏まえた問題提起

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/department_store/pdf/003_05_00.pdf

この定義のもと、2018年9月に「DXレポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」が発表され、2021年8月に「DXレポート2追補版」も発表されています。どちらも「企業活動」についてのレポートで「人々の生活」といった内容ではありません。

私自身もDXという言葉はビジネス用語といった感覚で、仕事では日々耳にしますが、日常生活ではあまり聞くことができません。経済産業省の定義が浸透している現れとも言えるのではないでしょうか。

DXとデジタル化の違い

では、DXと従来推進されてきたデジタル化との違いはどこにあるのでしょうか。どちらも同じようなデジタル機器を使いますので混同されやすいのですが、DXとデジタル化とでは目的が異なります。

例えば、製品を販売している会社で顧客データのデータベースを整備するとします。DXとデジタル化では似たようなデータベースをつくることになりますが、DXとして顧客データを整備するのであれば、機器の販売・修理履歴などが閲覧できるようにして販売した機器の傾向から顧客ニーズを探り、提案型の営業を行っていく材料となるようなデータベースを検討します。企業として競争力を高めることを目的として整備していくのです。

一方、従来のデジタル化では現在の顧客データをデータベース化することを目的とします。せいぜい、検索機能を追加して使い勝手を良くする程度ではないでしょうか。

しかし、整備した顧客データをもとにカタログ送付にかかる時間を短縮するシステムを構築した、となるとDXとなってきます。新たなシステムにより企業の競争力が向上したと考えられるからです。

このように、DXは企業の競争力を高めることを目的としており、現状の制度や業務システムなどをデジタルにおきかえるデジタル化とは、まったくアプローチが違うのです。

DXのメリット

DXを進めるメリットを確認しておきましょう。カンタンな例を挙げながらご説明します。

新たな製品やサービスを生むことが可能

DXを推進することで新たな製品の開発やサービスの提案などのビジネスモデルが生まれます。自社の成功例をもとに顧客提案することもあるでしょう。今まで業界別に分断されていたものがグローバルに資本の大小や中央・地方の別なくデジタル産業として発展することが可能となります。

生産性を向上させることで業績アップにつながる

製造業などで、部署ごとに紙やエクセルで管理していた材料の管理や製造工程の管理、配送の手配などを一元化した専用のシステムに置き換えれば、各部署の情報を共有できムダが減り生産性が向上します。手管理が減ることで残業時間も減れば、人件費の削減にもなり業績アップにつながります。

IT人材の浪費が減り人材を活用しやすくなる

IT人材が不足するなか、DXを推進することで古いシステムの維持に費やしていたIT人材を他の仕事で活用できるようになります。例えば自社でサーバを持たずクラウドにすることで、自社サーバのメンテ要員であったIT人材をソフト開発部門に投入できるといった具合です。

業務効率のアップによりワークライフバランスを実現できる

今まで紙で管理していた書類をペーパーレスにするなど、DXを推進により業務効率をアップさせることで残業時間を減らすことにつながりワークライフバランスを実現できます。

例えば、経理の経費精算で手書きやエクセルで伝票を作成していたところを、領収書をスマホのカメラで撮影すれば経費精算が完了し、精算金を振込みできるシステムを導入すれば、経費を精算する側も現金を扱う経理部門も業務効率は上がり残業が減るといった具合です。

レガシーシステムにかかるランニングコストがカットできる

時代遅れで古くなったシステムはレガシーシステムと呼ばれ、保守やメンテナンスの費用はそれらにもかかっていきます。DXを推進することで複数のシステムを統合できた場合、別々にかかっていたコストが削減できることもあります。

事業継承がしやすくなる

災害時などの事業継承は企業の課題といわれます。DXを推進することで、災害時の被害を最小限におさえ、被害状況を把握しやすい体制にすることが可能となります。

自社サーバからクラウドへ変更してデータの安全性をあげたり、出勤できない場合に備えテレワークが可能な職場環境を整備したり、書類をペーパーレス化しデジタル文書にするなどの対策が進んでいれば、万一の場合でも事業継承しやすくなります。

このようにDXを推進することは企業活動に大きなメリットをもたらすのです。

DXの進め方

DXの進め方とポイントを説明します。それぞれの企業で置かれている状況は異なりますが、DXの進め方の参考にしてください。

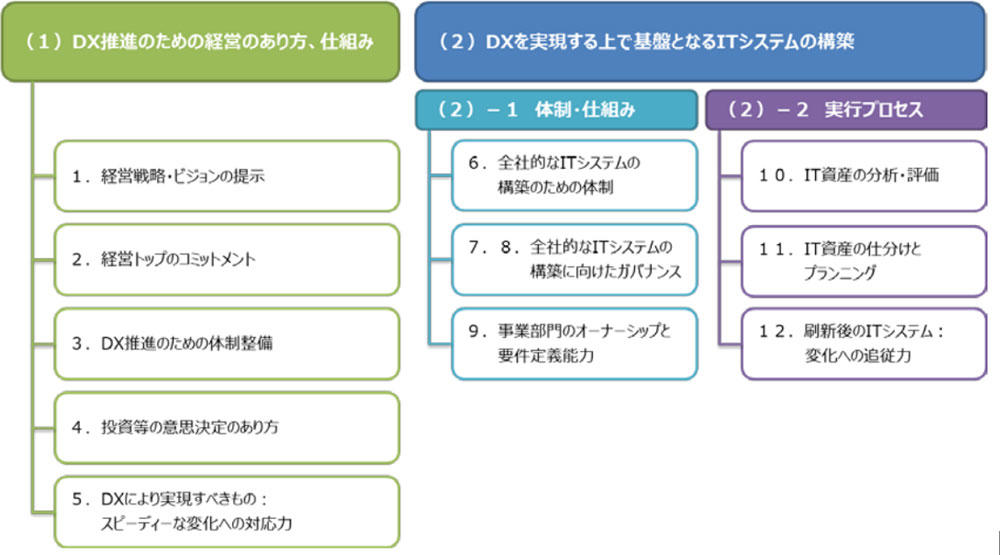

出典:経済産業省|DX推進ガイドライン

https://www.meti.go.jp/press/2018/12/20181212004/20181212004-1.pdf

(1) DX推進のための経営のあり方や仕組み

DXを進めるうえで最初にすべきは、経営戦略やビジョンを掲示することです。デジタル技術の導入ありきで進むと、ただのデジタル化になってしまう危険もあります。どの事業分野で新たな価値を生むことを目指すかを明確にして進めましょう。

それにむけ、経営トップが変革に強いコミットメントをもってリーダーシップを発揮して取り組みことが重要です。トップダウンで推進すれば、体制の整備や投資等の意思決定などがスピーディーに進みます。

(2) DXを実現するための基盤となるITシステムの構築

DXはイノベーションを起こしていくことが必要で、その基盤となるITシステムの構築が重要です。

IoT(モノのインターネット)やAI(人工知能)、クラウド、5G(第5世代移動通信システム)、モバイルなどのデジタル技術を活用したITシステムの構築を進めます。

場合によっては、各部門で管理しているデータや利用している個別の専用システムを基幹システムに入れかえる作業なども発生することもあるので、各部門のメンバーを集めプロジェクトチームを編成して進めるとよいでしょう。システム部門だけで進めると、例えヒヤリング回数を多くしたとしても業務の実状からかけ離れたシステムとなってしまう懸念があり、導入後に社内に浸透することが難しくなる可能性がありますので注意が必要です。

まとめ

DXの重要性は管理部門に在籍しているとよく耳にします。私自身もDXを進めるための基幹システムの導入や入れかえを経験していますが、導入目的を明確にしてトップダウンで進めなければ社内に浸透するのは難しいとプロジェクトメンバーとして感じたことがあります。

社内の各部門にデジタル化との違いや利便性の向上、新たな製品やサービスの提案につながるなどメリットを理解してもらいながら進めると円滑に進むのではないでしょうか。