男性の育休取得が義務化?育児休業の期間や企業が行う対応とは

更新日:2021/10/15

男性の育休取得が義務化?育児休業の期間や企業が行う対応とは

育児・介護休業法が2021年6月に改正されました。改正では男性の育児休業取得の推進が強くうたわれています。改正内容は2022年4月1日以降、段階的に施行されます。

男性が育児休業を取得できる環境が整備されている会社は多くないかもしれませんが、今後は法的に義務化されますので企業として対応していかねばなりません。

この記事では育児・介護休業法の改正内容と男性の育児休業について詳しく解説します。

育休とは?産休、育児休暇との違いは?

育休と産休は混同されがちですが、まったく違う制度です。正式名称は育休が育児休業、産休は産前休業と産後休業のことです。

取得要件も異なり、産休は誰でも取得できますが、育児休業は要件を満たした人のみが取得できます。

それぞれの違いを確認しておきましょう。

育休(育児休業)

[期間]

1歳に満たない子どもを養育する労働者(男女)は、子どもが1歳になるまでの間で希望する期間 、会社に申し出ることにより育児のために 休業できます。

[要件]

誰でも取得できるわけではなく、取得するためには次の要件をみたさなければなりません。期間の定めのある労働契約で働く者は1~3を満たせば取得できます。

- 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている

- 子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる

- 子どもの2歳の誕生日の前々日までに労働契約の期間が満了しており、かつ、契約が更新されないことが明らかでない

また、下の1~3に該当した場合は取得できません。

- 雇用された期間が1年未満(日々雇用される者も該当する)

- 1年以内に雇用関係が終了する

- 週の所定労働日数が2日以下

産休(産前休業と産後休業)

[期間]

産前休業:出産予定日の6週間前(多産の場合は14週前から)請求すれば取得できます。

産後休業:週間は8週間。本人が希望し医師が認めた場合は産後6週間を過ぎた後から就業可能になります。

[要件]

誰でも取得できます。

育児休業と似た言葉に育児休暇があります。育児休暇は育児のために取る休暇全般のことを指します。

育児休業や産休など法的なもの以外の休暇も含めた意味合いとなりますので、違いを覚えておくとよいでしょう。

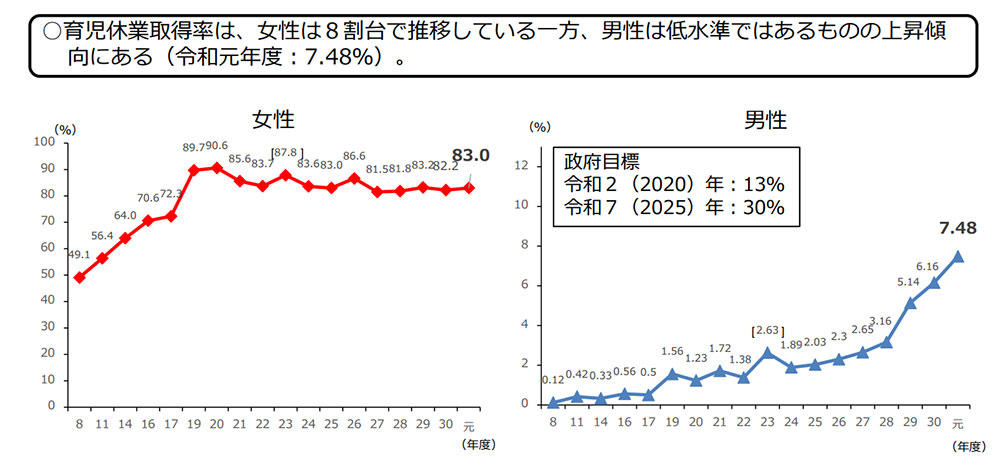

男性の育児休業取得率

男性の育児休業の取得率は2018年(平成30年)度の実績で6.16%です。同年の女性の取得率が82.2%で約13倍以上の開きがあります。

引用:厚生労働省|男性の育児休業取得促進等について

https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/000676815.pdf

2015年、2020年で決定した少子化社会対策大綱では、男性の育児休業取得率を2020年に13%、2025年には30%になるよう目標をたてています。

そういった流れもあり、政府は男性が取得可能な制度の新設に踏み切ったのではないでしょうか。

男性が取得可能な「出生時育児休業(男性版産休)」制度の新設

2021年6月に改正された育児・介護休業法では、次の1~5が2022年4月1日以降、段階的に施行されます。

- 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設

- 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け

- 育児休業の分割取得

- 育児休業の取得の状況の公表の義務付け

- 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

段階的に施行される1の取り組みとして2022年10月1日より「出生時育児休業(男性版産休)制度」が新設されます。

柔軟な育児休業を目的としており、弾力的な運用が認められる内容となっています。具体的には次のようになります。

- 子の出生後8週間以内に4週間まで育休を取得可能。配偶者の出産日から育児休業が取得できる

- 現行の育児休業の申出期限は1カ月前だが、原則休業の2週間前までに短縮

- 分割して取得できる回数を2回とする

- 労使協定を締結している場合に、労働者と事業主の個別合意により、事前に調整した上で休業中に就業することを可能とする

実際に就業しながら男性も子育てに参加できるようにという意図がみてとれます。これらが実現することで、男性も育児休業を取得しやすくなるでしょう。

企業側から従業員への通知と取得促進の義務化(企業の義務化としてはここを対応)

改正された育児・介護休業法では事業主にいくつかの義務を課しています。確認しておきましょう。

2022年4月1日より雇用環境整備や、個別の周知・意向確認の措置が義務になります。具体的には次のような対応を求められます。

- 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備(研修、相談窓口設置等)

- 妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

周知方法は、面談での制度説明や書面による情報提供などの方法から選択することになるでしょう。

また、2023年4月1日から従業員数1,000人超の企業は「育児休業取得状況」の公表が義務になります。取得状況を公表することで取得率アップをはかる狙いです。

厚生労働省は2010年6月17日より、男性の子育て参加や育児休業取得の促進等を目的とした「イクメンプロジェクト」を開始しています。

男性の育児と仕事の両立を積極的に推進する企業を「イクメン推進企業」として表彰して取得率アップに取り組んでいるのです。

イクメンプロジェクトのように一部の企業が取り組んでいた男性の育休取得ですが、今回の法改正により、今後はすべての企業が取得促進に取り組む姿勢を示さなければならなくなるでしょう。

育休に関する基礎知識

育休に関する制度を確認しておきましょう。労働者に手厚い制度だけでなく、企業が受けられる助成金や労使双方の社会保険料の免除などがあります。

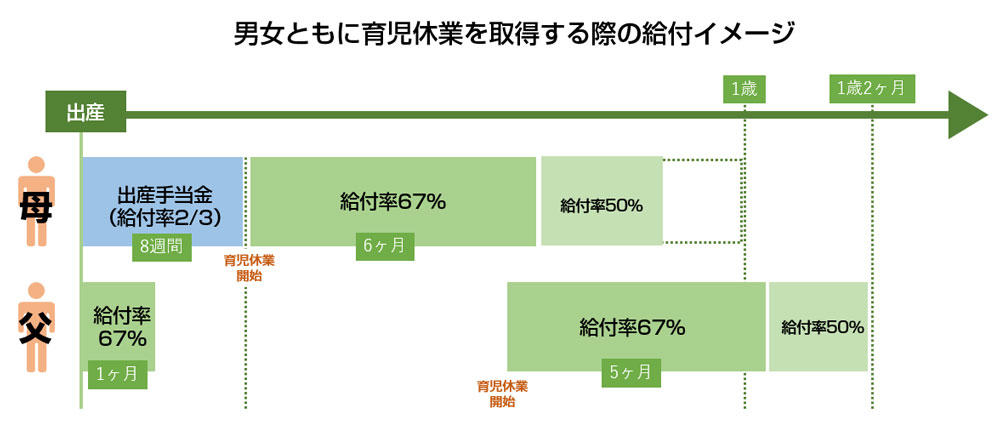

パパ・ママ育休プラス

父母ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2カ月に達するまでの間の1年間育児休業を取得することができます。

育児休業給付金

育休取得日は雇用保険の育児休業給付金が受け取れます。

雇用保険に加入していれば申請することができます。女性は出産後8週間までは産後休業ですので健康保険の出産手当金の対象ですが、男性は雇用保険からの給付となりますので人事担当は注意しましょう。

配偶者とともに育児休業ととる場合は次の図のようなイメージです。

引用:厚生労働省|男性の育児休業の取得状況と 取得促進のための取組について

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/meeting/consortium/04/pdf/houkoku-2.pdf

給付額は育児休業開始前6カ月の賃金をもとに計算しますが、給付率は期間により異なりますので覚えておくとよいでしょう。

両立支援等助成金(出生時両立支援コース)

男性労働者に育児休業や育児目的休暇を取得させたり、環境づくりに取り組む事業主が受けられる助成金です。

育児休業中は社会保険料が免除される

免除手続きを行えば、3歳未満の子どもがいる従業員が育児休業を取得する期間の社会保険料が免除される制度です。会社と従業員の双方の健康保険料と厚生年金保険料が免除されます。

まとめ

男性が育児休業を取得しづらい環境の会社もあると思いますが、ライフワークバランスの観点からも取得可能な職場環境が求められています。

男性が育休を取得できるということはホワイト企業であるアピールポイントになります。

各部署単独では解決が難しい問題も、企業として制度を規定化して運用していけば解決できる場合もあります。人事部門として取り組んでみるのもよいかもしれませんよ。