今さら聞けない!労働保険加入の手続き方法とは?

更新日:2020/06/30

今さら聞けない!労働保険加入の手続き方法とは?

労働保険は国の保険制度です。最初に労働者を雇った時に加入しなければならず、会社が任意で加入を選択することはできません。

一度加入手続をすると、毎年労働局から申告用紙が郵送されてくるので、6月1日から7月10日の期間に「年次更新」します。従業員を雇用しているにもかかわらず申告書が送られてこない場合は、加入手続がされていない可能がありますので、必ず確認しましょう。

この記事では労働保険の加入手続と方法について詳しく解説します。

※労働保険に加入しているかが不明な場合は厚生労働省の「労働保険適用事業場検索」サイトから確認することができます。

参考サイト:厚生労働省の「労働保険適用事業場検索」

http://chosyu-web.mhlw.go.jp/LIC_D/;jsessionid=D2194C78E78723372D1313E5EC966D10

労働保険とは

労働保険とは 労災保険(正式名は「労働者災害補償保険」) と雇用保険を総称した呼名です。

労災保険は労働者の業務上や通勤途中の労災事故に対して労働者や遺族に必要な保険給付をします。社会復帰を支援する事業もあります。保険料は業種によってきまっており、事業主が全額負担します。

雇用保険は労働者の生活と雇用の安定をはかり、就職の促進のための保険給付をする制度です。生活の安定をはかるための失業手当や、資格取得の補助、雇用の安定のための育児休業・介護休業などの各種給付金を支給します。保険料は業種別に3種類にわかれており、事業主と従業員が決められた割合で負担します。

労働保険の事業所とは?

労働保険に加入する事業所を適用事業所といいます。適用事業所には、労災保険と雇用保険を一括加入している一元適用事業所と、別々に加入する二元適用事業所の2種類があります。

多くの会社は一元事業所ですが、その事業の実態から建設業などは労災保険と雇用保険を別々に申告・納付する二元適用事業所となります。

【代表的な二元事業所の業種】

- 都道府県、市町村およびこれらに準ずるものの行う事業

- 港湾労働法の適用される港湾における港湾運送の事業

- 農林、畜産、養蚕、水産の事業

- 建設の事業

建設業を例にとりますと、施主から最初に仕事を請け負った会社が下請会社の社員や職人も含めて工事全体にかかる労災保険を一括でかけます。そのため雇用保険の適用事業所とは別の扱いとなり二元適用事業となります。

工事単位の労災保険の対象は建設工事にかかわる労働者だけで、建設会社の営業部や総務部など工事に従事しない部門は一元適用事業所として扱います。

そのため、建設会社では工事部門とその他部門で別々に労働保険の加入手続をし、労災保険番号も別々の番号となります。

労働保険の加入条件と手続

会社が従業員を雇用したら労働保険に加入しなければなりません。対象となる従業員は正社員だけでなくアルバイトやパートなど雇用する形態に関係なく賃金を支払っているすべての者です。

開業して初めて従業員を雇い入れた日が労働保険の加入日となり、10日以内に手続をしなければなりません。

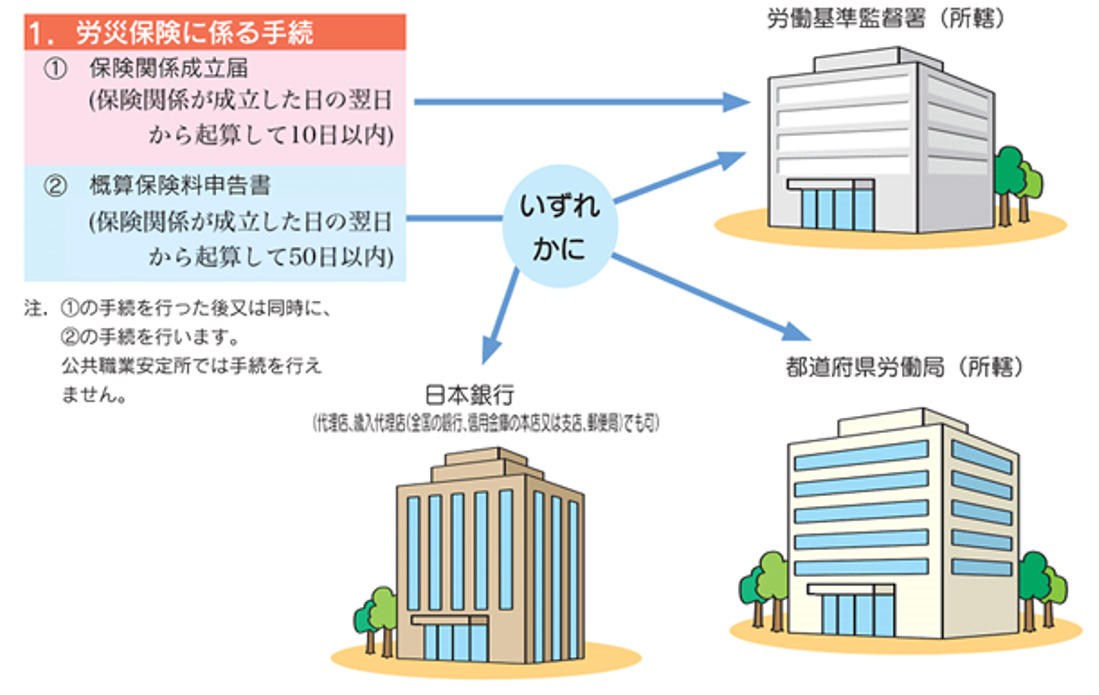

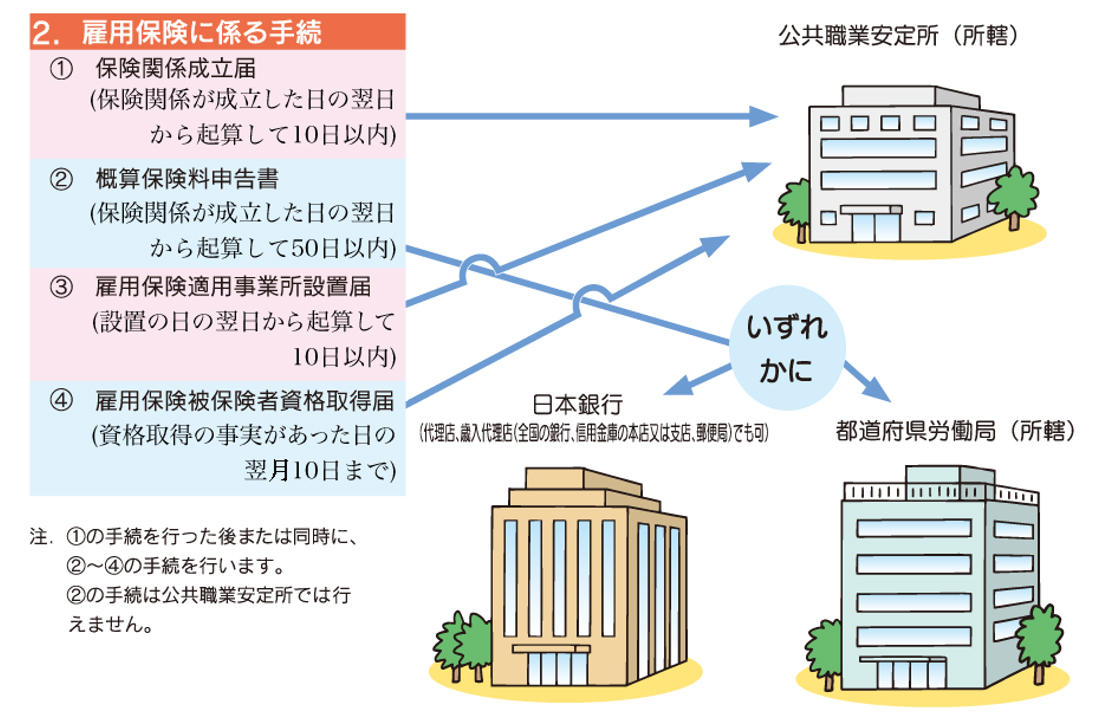

| 提出先 | 書類名 | 期限 |

|---|---|---|

| 所轄の労働基準監督署 |

保険関係成立届 添付書類:履歴事項全部証明書(謄本) |

保険関係成立の翌日から10日以内 |

| 履歴事項全部証明書(謄本) | ||

| 概算保険料申告書および納付 | 保険関係成立の翌日から50日以内 | |

| 所轄の公共職業安定所 | 雇用保険適用事業所設置届 添付書類:履歴事項全部証明書(謄本) |

設置日の翌日から10日以内 |

| 雇用保険被保険者資格取得届 | 資格取得日の翌月10日まで |

二元適用事業所の場合は上記の届出を雇用保険にかかる手続として行い、労働保険は工事の都度、保険関係が成立するたびに申告・納付します。

二元適用事業所の労災保険の手続

【二元適用事業所の雇用保険の手続】

引用:厚生労働省|労働保険の成立手続

https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/daijin/hoken/980916_2.htm

労働保険の加入手続は電子申請も可能です。

電子申請は「e-Govからの電子申請の方法」で確認できます。

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/2019/dl/keizoku-20.pdf

社員の入社や退職の手続は?

保険関係成立届を提出した後の社員の入社・退職の手続を確認しましょう。

労災保険は事業所単位の年間支払賃金で保険料を算出して年度更新しますので、従業員の入社・退職のたびに特別な手続をする必要はありません。

雇用保険は都度手続が必要です。次の①②の加入条件にあてはまる従業員が入社すれば「雇用保険被保険者資格取得届(通称:資格取得届)」を提出し加入手続をします。

【雇用保険の加入条件】

- 週の所定労働時間が 20 時間以上の正社員・契約社員・パートタイマーなどすべての労働者で次の項目に該当しない者

・昼間学生(昼間学校に通う大学生や高校生)でないこと

・臨時内職的に雇用される従業員でないこと

・4か月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者でないこと

など - 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる労働者

雇用保険被保険者資格取得届は週の労働時間だけでなく雇用形態などの詳しい雇用条件を記入して届出します。

また、雇用保険に加入している従業員が退職した場合は「雇用保険被保険者資格喪失届」の提出が必要ですので忘れずに手続をしましょう。

労災保険の特別加入とは?

労災保険は日本国内で働く労働者を対象としています。そのため会社の経営者や家族従業員、海外派遣者など一部の人は加入することができませんが、一定の条件にあてはまれば特別加入することができます。

【特別加入できる対象者】

- 中小企業の社長や取締役(労働者の身分をもった役員は対象)

- 家族従業者(社長の家族)

- 個人事業主

- 一人親方

- 海外派遣者 など

特別加入には①~③の3種類があり、中小企業の経営者は業種により加入条件がちがいます。

① 第1種特別加入者:中小事業主等で以下に該当する場合

- 金融業、保険業、不動産業、小売業:従業員数50人以下の経営者

- サービス業、卸売業:従業員数100人以下の経営者

- 製造業、建設業、運送業などその他:従業員数300人以下の経営者

② 第2種特別加入者:一人親方等

③ 第3種特別加入者:海外派遣者

「労働者災害補償保険 特別加入申請書(中小事業主等)」はこちらからダウンロードできます。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/dl/tokubetsukanyuu20131129-01.pdf

労働保険事務組合に手続を依頼できる?

労働保険は加入した後も、毎年「年度更新」があり事務負担は大きなものです。事務処理の負担を軽減して、加入促進と保険料の適正な徴収をはかる目的で労働保険事務組合があります。組合は全国に約9千5百あり、事業主の依頼により労働保険の申告・納付や各種届出を代行しています。

保険事務を委託できるのは、金融業・保険業・不動産業・小売業では50人以下、卸売業・サービス業では100人以下、その他の事業では300人以下の労働者を雇用する事業主です。

中小事業主が労災保険に特別加入する場合は従業員を含め労働保険事務組合に保険事務を委託していることが要件です。

自社で労働保険の事務手続が負担であれば委託するのもひとつの手段であると言えます。

まとめ

労働保険は会社が加入しなければならない国の保険ですが、手続が複雑です。しかし、一度、保険関係成立の届出をしてしまえば、以降は必要な書類や案内は労働局や公共職業安定所から届きますので、対応するのは難しくありません。

この機会に労働保険の仕組みについて覚えておくのもよいのではないでしょうか。自社が加入していないようでしたら、早急に加入手続をすることをお勧めします。