請求締

操作手順

1. 請求締および請求書発行を実行するには

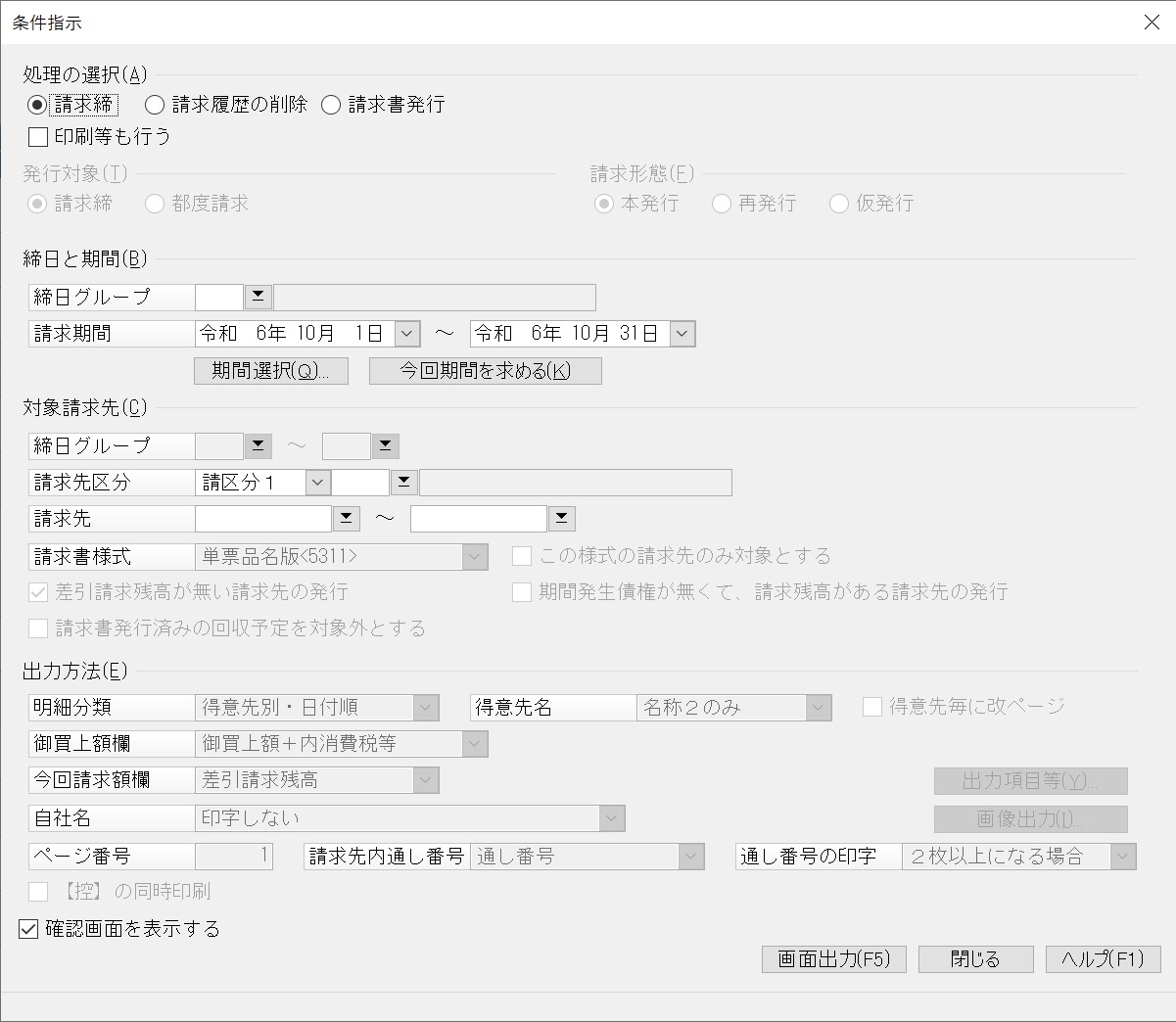

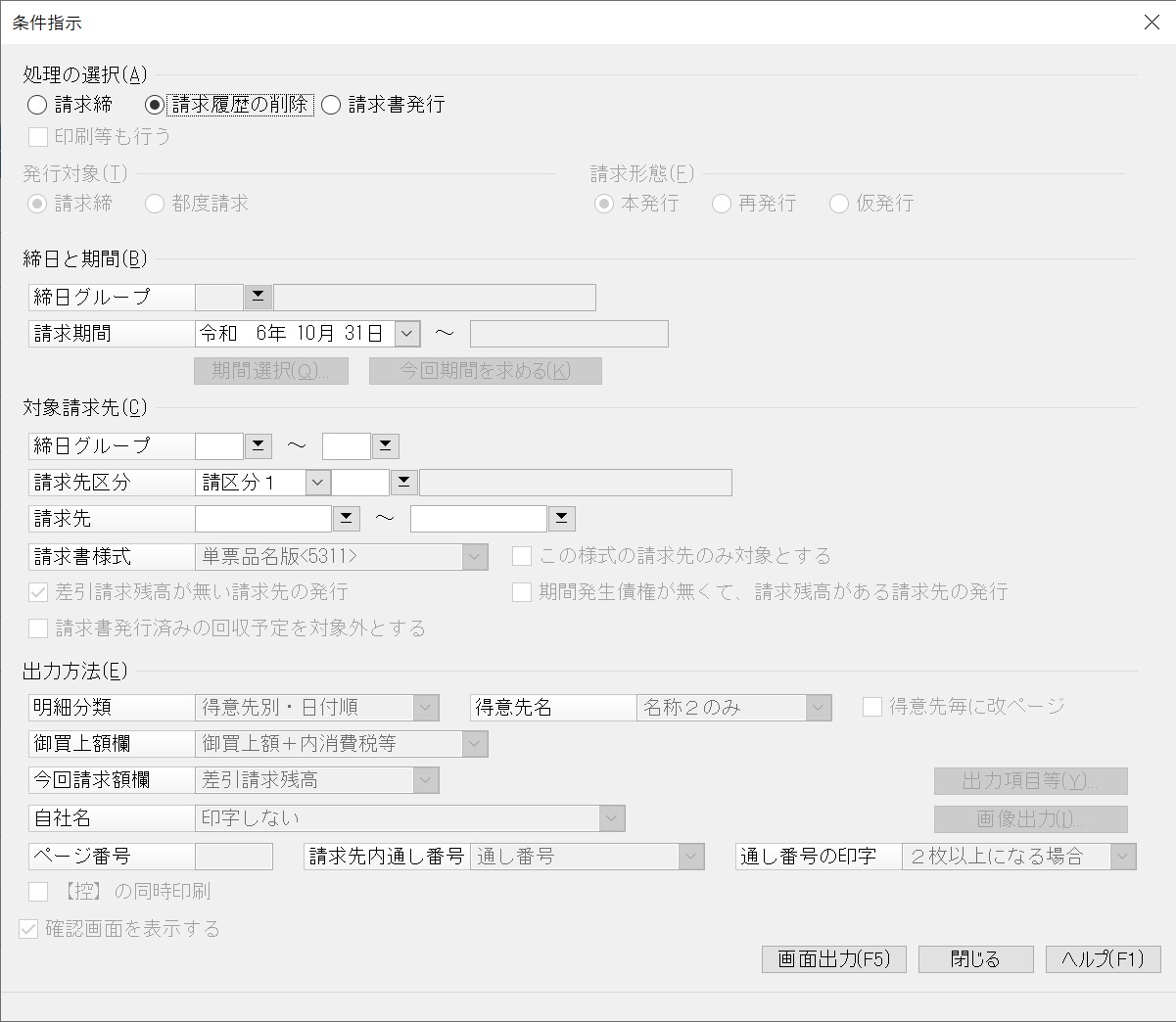

(1) 処理を起動すると、「条件指示」画面が表示されます。メイン画面のツールバーの[集計条件]ボタンをクリックしても同様です。

(2) 以下の条件を指定して、[画面出力]ボタンをクリックします。

-

※ 「確認画面を表示する」にチェックマークを付けないと、[実行]ボタンに表示が変わり、クリックすると、画面出力をせずに請求締を実行します。

-

処理の選択:「請求締」「請求書発行」から選択します。「印刷等も行う」にチェックマークを付けると、同時に請求書の印刷ができます。

-

発行対象:「請求締」「都度請求」から選択します。

-

請求形態:以下から請求形態を選択します。

-

◆ 本発行:「請求締」が済んだものを対象に請求書を印刷します。請求期間を変更することはできません。以下の場合にこの形態を利用します。

-

部分的に発行する。請求先コードを指定できます。 また、請求書の様式を指定して、その様式に設定された請求先だけを発行できます。

-

請求先の要求に応じて再発行する。

-

-

◆ 再発行:「本発行」と同様ですが、違いは請求書の上段に“【再請求】”と印刷することです。請求先に再請求であることを明示したい場合に使います。

-

◆ 仮発行:請求先の要求に応じて、“仮”の請求書を発行する目的で使います。

-

請求書の上部に“【仮】”と印刷します。

-

請求期間・請求先コードの指定も可能です。

-

-

締日グループ:コードを入力するか、ボタンをクリックして参照ウィンドウから選択します。

指定した締日グループに属する請求先が発行対象となります。「発行対象」が「都度請求」の場合は指定できません。他の請求形態は必須入力となります。 -

請求期間:請求期間の範囲を入力します。ボタンをクリックして、カレンダーから入力することもできます。

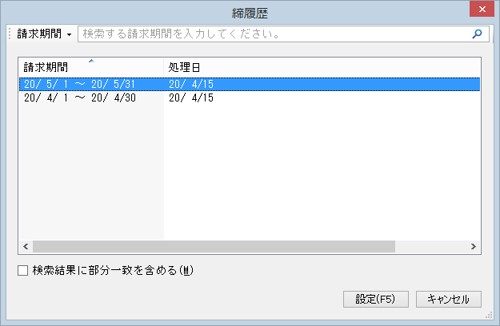

[期間選択]ボタンをクリックすると、「締履歴」画面が表示され、請求締履歴から請求期間を選択することができます。 -

請求先区分:請求先区分1~5から選択します。また、コードを入力するか、ボタンをクリックして参照ウィンドウから選択します。

-

請求先:コードを入力するか、ボタンをクリックして参照ウィンドウから選択します。

-

請求書様式:使用する請求書用紙を選択します。

※用紙名称の後ろの数字はPCA用紙コードです。

[品名版]:債権伝票の明細をすべて印字します。

[伝票版]:債権伝票は伝票合計で印字します。

[合計版]:債権伝票は印字せず、請求書の鏡部だけ印字します。○単票

ページプリンタ用の用紙です。サイズはA4です。「品名版<5311>」、「伝票版<5312>」、「合計版<5313>」の3様式あります。 -

「この様式の請求先のみ対象とする」にチェックマークを付けた場合、請求先マスターに登録されている「請求書用紙」と合致した請求先だけ印刷対象となります。この場合も、指定した請求締日に該当する請求先だけが対象になります。

-

「差引請求残高が無い請求先の発行」にチェックマークを付けるのは、当月全額回収し、請求残高が0円になったケースです。

通常、請求残高がなければ請求書を発送する必要はありませんが、貴社で請求書の控えが必要な場合や請求先に“残高が無くなった”ことを通知する場合に発行します。 -

「期間発生債権が無くて、請求残高がある請求先の発行」にチェックマークを付けるのは、請求残高が滞留しているケースです。期間内の発生債権はありませんが、請求書を発送して“残高がある”ことを確認していただく目的で発行します。また、回収サイトが1ヶ月を越え、当月発生債権が無い場合でも同様のケースになりますので、注意してください。

-

「請求書発行済の回収予定を対象外とする」にチェックマークを付けた場合、請求書を発行済の回収予定を発行の対象外とします。

-

明細分類:各得意先をまとめて請求先に請求する場合、明細欄の表示順を選びます。

[得意先別・日付順]:得意先別・日付・伝票番号順に出力します。

[全日付順]:日付・伝票番号順に出力します。 -

御買上額欄:「繰越金額」と「今回御請求額」の間にある2欄の出力内容を指示します。2欄のタイトルも指示した内容で印字します。

[今回期間を求める]ボタンをクリックすると、前回設定した請求期間から計算して、今回の請求期間を設定します。

-

今回請求額欄:「今回請求額」欄に表示する内容を選択します。

-

◆ 差引請求残高:{前回請求額-今回入金額+今回債権金額}

-

◆ 御買上額:今回債権金額

-

※ 「今回債権金額」には消費税を含みます。

-

-

-

自社名:印刷する自社名を選択します。

-

◆ 印字しない:自社名を印字しません。社名を刷り込んだ用紙を使う場合に選択します。

-

◆ 請求先設定で印字する:請求先マスターの「請求書社名」で設定した自社名を印字します。

-

◆ 社名欄から社名を選択した場合、その社名が印字されます。

-

※ 「社名欄の登録」処理で10個まで登録できます。

-

-

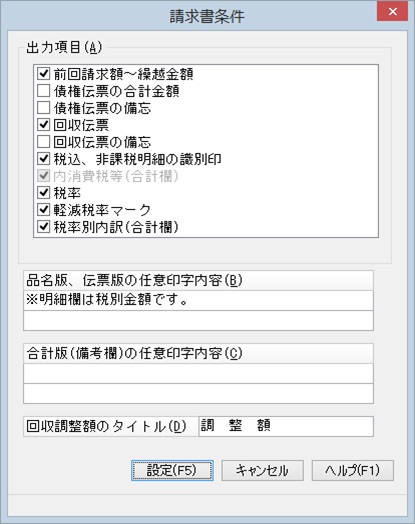

出力項目等:出力する項目や内容を設定します。

-

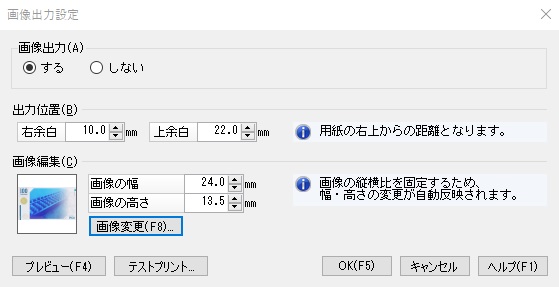

画像出力:請求書の自社名欄に載せる社印の画像の設定を行います。画像データの登録は「前準備」-「社名欄の登録」から行います。

項目

項目の説明

画像出力

画像出力の設定を「する」「しない」から選択します。

-

※ 「する」に設定されていても、画像が未設定、画像がデータベースから削除されている、または変換に失敗した場合は画像を出力しません(請求書自体は発行されます)。

出力位置

画像を出力した際に右上とする位置を数字で指定します。横軸と縦軸をミリ単位で指定します。

[右余白]:入力した値の分だけ画像右辺を左にずらします。

[上余白]:入力した値の分だけ画像上辺を下にずらします。

画像の幅

画像の高さ

画像の大きさをミリ単位で指定します。画像の幅・高さを変更した場合、変更しなかった値も自動計算して画像の縦横比を固定できるようにしています。

[画像変更]ボタン

「画像の選択」画面が表示され、登録したデータから画像を選択できます。

一般的な社印のサイズは24ミリ四方を想定しています。選択した画像がこれを超えていた場合には、確認メッセージを表示して24ミリ四方に収まるように幅・高さを自動計算して設定します。

[プレビュー]ボタン

テストプリントを実行したイメージで内容を確認することができます。

[テストプリント]ボタン

設定した画像の印刷位置を確認するためのテストプリントができます。実際の請求書発行時に指定した印刷設定(使用するプリンタ、用紙サイズなど)をテストプリント時にも使用します。

-

-

ページ番号:請求書に印刷するページ番号を指定します。部分発行時、連続したページにしたいときに指定します。処理中は付番した番号を表示していますが、次回起動時は1に戻ります。ページ番号は全請求先で通番となりますが、1つの請求先では同じページ番号となります。次項の「請求先内通し番号」でページ番号の後ろに「通し番号」を付けて1請求先内のページ順がわかるようにしています。

-

請求先内通し番号:請求書が複数ページになったとき、何ページ目かが判別できるように「通し番号」をページ番号の右に印字します。

-

◆ 通し番号:ページ番号と通し番号をハイフンで繋げて印字します。

-

例)256-10

ページ番号が256で、10ページ目の例です。

-

◆ 通し番号/ページ数:ページ番号と“(通し番号/ページ数)”を出力します。

-

例)256(3/12)

ページ番号が256で、12ページの3ページ目の例です。

-

-

通し番号の印字:上記、「請求先内通し番号」を、[必ず印字]するか、[2枚以上になる場合]だけ印字するかを指示します。

-

【控】の同時印刷:「正」と「控」の請求書を同時に印刷します。出力順はA請求先の「正」「控」、B請求先の「正」「控」という順になります。

“請求書”という文字の後に“【控】”と印字されます。

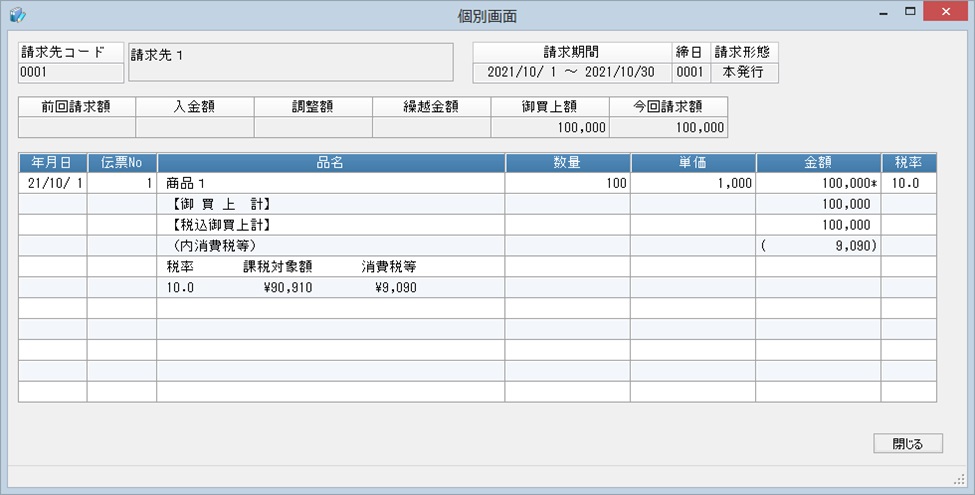

(3) 指定した条件に合致するデータが表示されます。

(4) 請求締、または請求書発行を実行するデータにチェックマークを付けて、ツールバーの[実行]ボタンをクリックします。メニューバーの「編集」-「全選択」「全解除」で選択状態を一括して変更することができます。請求締、または請求書発行ができない場合は、その理由が「エラー内容」欄に表示されます。

(5) 処理完了画面が表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。

2. 請求履歴を削除するには

(1) 処理を起動すると、「条件指示」画面が表示されます。メイン画面のツールバーの[集計条件]ボタンをクリックしても同様です。

(2) 以下の条件を指定して、[画面出力]ボタンをクリックします。

-

処理の選択:「請求履歴の削除」を選択します。

-

請求期間:請求日を入力します。ボタンをクリックして、カレンダーから入力することもできます。

-

締日グループ:コードを入力するか、ボタンをクリックして参照ウィンドウから選択します。

-

請求先区分:請求先区分1~5から選択します。また、コードを入力するか、ボタンをクリックして参照ウィンドウから選択します。

-

請求先:コードを入力するか、ボタンをクリックして参照ウィンドウから選択します。

(3) 指定した条件に合致するデータが表示されます。

(4) 請求履歴の削除を実行するデータにチェックマークを付けて、ツールバーの[実行]ボタンをクリックします。

メニューバーの「編集」-「全選択」「全解除」で選択状態を一括して変更することができます。

請求履歴の削除ができない場合は、その理由が「エラー内容」欄に表示されます。

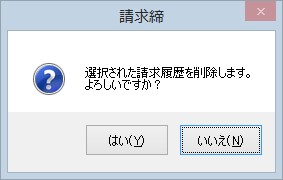

(5) 請求履歴の削除を確認する画面が表示されます。

削除する場合は[はい]、削除しない場合は[いいえ]ボタンをクリックします。

(6) 処理完了画面が表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。

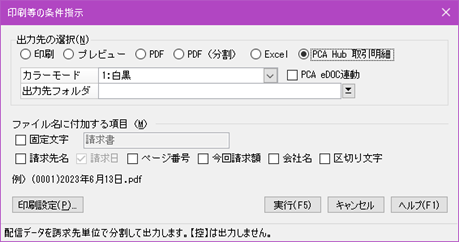

請求書のPDF出力では、請求先ごとにPDFファイルを作成することができます。出力したPDFファイルを請求先に送付することを想定した機能になります。

印刷等の条件指示

-

○出力先の選択[PDF(分割)]を選択します。

-

○カラーモード[1:白黒][2:カラー]から選択します。選択できない用紙のときは[1:白黒]固定です。

-

○出力先フォルダPDFファイルを保存するフォルダを指示します。

-

※ [PDF]のときは「出力先パス」でファイル名まで指示しますが、[PDF(分割)]のときは「出力先フォルダ」でフォルダ名までを指示します。

-

-

○ファイル名に付加する項目ファイル名に付加する項目を指示します。

詳細については、「共通操作の説明」-「帳票を出力するには」-「PDFファイルの出力(ファイル名を自動生成)」

留意点

-

条件指示画面の「控の同時印刷」にチェックマークを付けていても、PDF分割出力では請求書控えを出力しません。

-

ページ番号は印刷したときと同様に、条件指示で指示した[ページ番号]から連番となります。(分割することがページ番号に影響を与えません)

-

出力先のフォルダにPDFファイル(拡張子がPDFのファイル)が存在する場合、確認メッセージを表示します。

「指定したフォルダにはPDFファイルが存在しています。同名のファイルが存在する場合は上書きします。出力してよろしいですか?」

処理を続行したときは、存在していたPDFファイルを削除せず残します。ただし、同名のファイルがあれば、そのファイルは上書きされます。