入金伝票の受入(EB連携)

当処理では、金融機関のEBサービス、パソコンバンキングソフトで提供される入出金データを基に、『商魂』の入金伝票を自動作成します。

-

※ 全銀協入出金データのほかにANSERデータも扱えます。

-

※ 金融機関のEBサービスを利用するには、金融機関との契約が必要です。また、EBサービスで提供されるデータを受信するには専用のソフトが必要です。

処理の流れは以下のようになります。

(1) 処理を起動すると「条件指示画面」が表示されます。入力データを指示して実行します。

(2) 「受け入れ確認画面」が開き、読み込んだ「銀行データ」が一覧表示されます。

(3) 初めて振込のあった振込依頼人(得意先)は得意先コードと照合できません。「受け入れ確認画面」で振込依頼人名などを確認して得意先コードを入力します。また、必要であれば振込手数料を入力します。

(4) すべてのデータを得意先に照合させたら[転送]ボタンをクリックし、入金伝票を作成します。

-

※ 運用を続けていくと、ほとんどの得意先は自動で照合できるようになります。照合できなかった得意先だけを手作業で照合します。

-

※ 入金伝票の科目は「売掛金」を初期値としていますが、確認画面で変更することができます。

ヒントと注意事項

-

銀行データについて

金融機関から提供される「入金データ」は、以下のものに対応します。

○全銀協(固定長、XML) 入出金取引明細データの中の振込入金データ

(入払区分=1:入金、取引区分=11:振込)

レコード区切り(改行コード)の有無に関係なく対応しています。

(取引名=振込入金)

項目間の区切り文字は[タブ区切り]か[カンマ区切り]に対応しています。

※ANSERのサービスコード 2400(入出金明細照会)で取得したデータになります。

-

振込手数料が先方負担の場合、取引先への請求金額がそのまま銀行データに入ってきますので手数料を計算する必要はありません。しかし、当方負担の場合は銀行データには手数料が引かれた金額が入ってきます。このまま入金伝票を登録すると請求残高に狂いが生じますので、手数料を計算して本来の請求金額に合わせます。

手数料の計算方法は得意先ごとに設定できます。

①「手数料区分の編集画面」で、手数料区分を登録します。金融機関によって手数料が異なることがありますので、いくつかのパターンを登録しておきます。

②「得意先振込人設定画面」で、登録した手数料区分を選択します。振込金額に関係なく常に同じ手数料の得意先は定額料金を設定できます。また、先方負担の得意先は「計算しない」に設定をしておきます。

手数料は次のように計算されます。

1.「手数料を計算しない」の場合は計算しません。

2.「定額料金を使用する」の場合は、定額料金に設定された金額を手数料とします。

3.「手数料区分」が選択されている場合は、選択されている手数料区分を見て決定します。

例)30,000円未満が550円、30,000円以上が770円という設定のとき。

振込金額 ≧ 30,000円 + 550円 - 770円 のときは770円、そうでなければ550円。

※振込金額が30,000円に近いとき正しく判定できませんので、「受け入れ確認画面」で訂正してください。

計算された手数料と振込金額を合計すれば、請求金額と等しくなるはずです。異なる場合は計算された手数料を正しい金額に「受け入れ確認画面」で訂正してください。ただしその際は、請求金額が全額振り込まれないことも考慮してください。

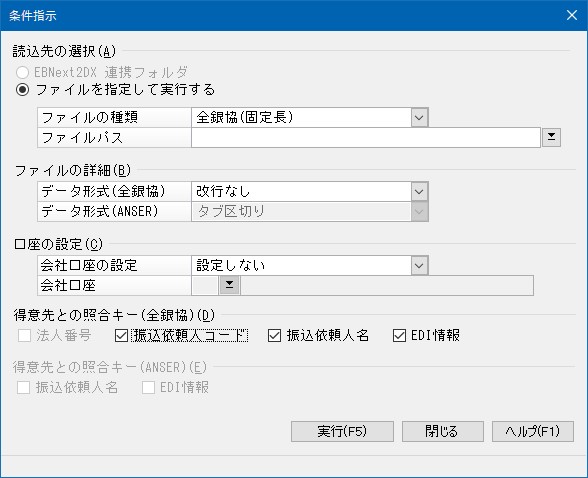

条件指示画面

処理が起動すると「条件指示画面」が表示されます。

銀行データの種類・ファイルパスや得意先マスターとの照合キーを指示して[実行]ボタンをクリックします。

○読込先の設定

-

EBNext2DX連携フォルダ

『EBNext2DX』と連携を行う場合に選択します。連携フォルダ内の内容は、メニューバーの「ファイル」-「EBNext2DX連携フォルダの管理」を選択すると確認することができます。ファイルの削除も行うことができます。

-

ファイルを指定して実行する

銀行データの種類を「全銀協(固定長)」「全銀協(XML)」「ANSER」から選択して、「ファイルパス」欄に銀行データが存在するフォルダとファイル名を指定します。ボタンをクリックして、フォルダ、ファイルを参照して選択することもできます。

○ファイルの詳細

-

データ形式(全銀協)

ファイルの種類が[全銀協(固定長)]のとき、レコード区切りの有無を[改行あり]か[改行なし]で指定します。

-

データ形式(ANSER)

ファイルの種類が[ANSER]のとき、項目間の区切り文字を[タブ区切り]か[カンマ区切り]で指定します。

○口座の設定

作成する入金伝票の会社口座に設定する内容を指定します。入金伝票の会社口座は『PCA会計』に転送する仕訳データを作成するときに使われます。

[設定しない]

会社口座を設定しません。

[選択した会社口座]

すぐ下にある入力項目で金融機関マスターから会社口座を選択します。その会社口座が入金伝票に設定されます。

[得意先マスターの会社口座]

得意先マスターに設定されている会社口座を入金伝票に設定します。

[銀行データの会社口座]

銀行データの内容と金融機関マスターを照合して会社口座を決定します。

全銀協データの場合は、預金種目・口座番号・銀行コード・支店コードで照合します。ANSERデータの場合は、口座種別・口座番号・金融機関名・支店名で照合します。

照合できなかったときはエラーを表示しますので、

○得意先との照合キー

得意先マスターと照合する銀行データの項目を指定します。データ形式により指示できる項目が異なります。複数の項目にチェックマークを付けた場合は、下表の数字順に優先順位をつけ照合します。

-

※ 「全銀協」と「ANSER」で別々に指定します。

|

照合キー |

全銀協(固定長) |

全銀協(XML) |

ANSER |

|---|---|---|---|

|

1.法人番号 |

- |

○ |

- |

|

2.振込依頼人コード |

○ |

○ |

- |

|

3.振込依頼人名 |

○ |

○ |

○ |

|

4.EDI情報 |

○ |

○ |

○ |

-

※ 全銀協などから公開されているデータレイアウトでは、全銀協データは上記項目名で記載されている列にそれぞれの情報が格納されていますが、ANSERデータは「振込依頼人名」は「摘要」列に、「EDI情報」は「振込メッセージ」列に格納されています。

-

※ 「振込依頼人コード」「振込依頼人名」「EDI情報」は、「得意先の登録」処理では登録できません。当処理の中で初めて登録されます。したがって、当処理の1回目では照合できる得意先はありません。2回目以降の作業では、前回までの情報が保存されていますので、銀行データが同じ内容で来ていれば照合可能になります。

受け入れ確認画面

「条件指示画面」で[実行]ボタンがクリックされると、銀行データが読み込まれ、得意先と照合されたあとに転送のための確認画面が表示されます。

■機能の説明

メニューバーに有る機能を説明します。「表示」と「ヘルプ」の説明は省略します。

ファンクションバーに有る[F4:全選択]と[F5:全解除]機能は、メニューバーにはありません。

|

機能 |

機能の説明 |

|---|---|

|

<ファイル>メニュー |

|

|

転送 |

入金伝票の作成を実行します。 |

|

EBNext2DX連携フォルダの管理 |

EBNext2DX連携フォルダの内容を確認できます。不要なファイルを削除することもできます。 |

|

閉じる |

処理を終了します。 |

|

<編集>メニュー |

|

|

受入条件 |

「条件指示画面」に戻ります。 |

|

再読込 |

銀行データを読み込み直します。得意先との照合も再度行われます。 |

|

切り取り コピー 貼り付け |

入力画面上の入力項目について、文字のコピー&ペースト操作を行います。 |

|

参照 |

入力項目のコード参照画面を開きます。 |

|

<設定>メニュー |

|

|

得意先設定 |

「得意先振込人設定画面」を開きます。 |

|

手数料区分 |

「手数料区分の編集画面」を開きます。 |

|

移動方向 |

[Enter]キーの押下後、フォーカスの移動を右項目か下項目に切り替えできます。 |

|

メニューの起動・終了時の受入確認を行う |

チェックを付けると、メニューの起動・終了時に連携フォルダを確認し有効な受け入れファイルが存在する場合は、本処理を起動して受け入れを行うか確認する画面が表示されます。 |

|

メニューなし |

|

|

F4:全選択 |

「転送」欄にあるチェックマークをすべて選択状態にします。

|