受け入れ設定

各マスターや各伝票の汎用データが存在するフォルダ、データ形式、受け入れるデータ領域など受け入れに関する設定を行います。

-

※ 『PCA Hub eDOC』サービスを契約されたお客様は、『PCA Hub eDOC』上の共有フォルダにある汎用データからも受け入れすることができます。なお、『PCA Hub eDOC』にアクセスするユーザーには、共有フォルダのアクセス権限レベルとして「所有者」または「編集者」が必要です。

操作手順

(1) 『データ連携オプション』を起動します。

(2) 以下のような画面が表示されますので、各項目を設定します。

|

項目 |

項目の説明 |

|---|---|

|

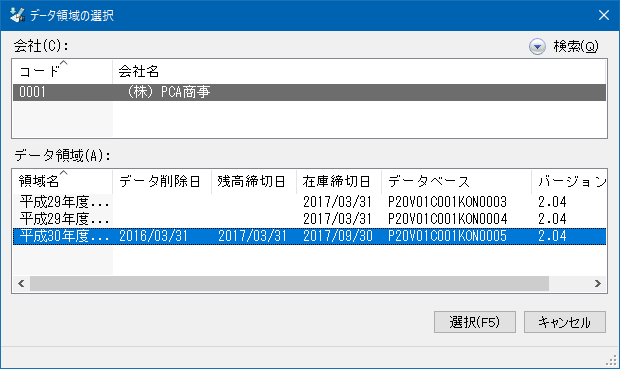

受入対象領域 |

各マスターや伝票を受け入れる『商魂/商管』のデータ領域を指定します。 [領域の選択]ボタンをクリックすると、「データ領域の選択」画面が表示されますので、会社と領域名を選択して、[選択]ボタンをクリックします。

|

|

定期的にファイルを確認する

確認する間隔 |

設定したフォルダに受け入れるファイルが存在するか定期的に確認する場合にチェックを付けます。確認を行う間隔(分)を“1”から“999”の間で指定します。 定期的に確認せず、任意のタイミングで受け入れを実行したい場合は、チェックを外します。 |

|

データファイル内のすべてのデータを受け入れできなかった(1件も受け入れできなかった)ときの動作を指示します。 動作の詳細は「ご参考(受け入れ実行後のデータファイルについて)」をご覧ください。 |

|

|

登録件数 |

各マスターや各伝票の登録件数/エラー件数が表示されます。 件数については、プログラム起動中のみ有効です。 起動中にクリア(0件に戻す)したい場合は、「設定」-「登録件数をクリア」を実行します。 ツールバーの[ログを閲覧]ボタンをクリックすると、ログ画面が表示されます。 ログの内容の詳細については、本書の「データ受け入れの実行」-「ご参考(ログファイルについて)」をご覧ください。 |

(3) ツールバーの[条件設定]ボタンをクリックすると、以下のような画面が表示されますので、各項目を設定します。

|

項目 |

項目の説明 |

|---|---|

|

汎用データ・ファイルの存在する場所 |

受け入れる汎用データが存在する場所とフォルダを指定します。 [このコンピュータ] ローカルドライブやサーバー上のフォルダを措定します。入力欄右のボタンをクリックして「フォルダーの参照」画面を開き、そこでフォルダが選択できます。 [PCA Hub eDOC] 『PCA Hub eDOC』上のフォルダを指定します。フォルダ名は入力できませんので、[フォルダを指定]ボタンをクリックして、「eDOCフォルダ選択」画面を開き、そこでフォルダを選択します。 |

|

ファイルの種類 |

|

|

データ形式 |

データ形式を以下から選択します。 [1:カンマ区切り(CSV形式)]: 各項目がカンマで区切られている汎用データ、CSV形式のデータを受け入れる場合に選択します。 [2:タブ区切り]: 各項目がタブで区切られている汎用データを受け入れる場合に選択します。 |

|

文字コード |

文字コードを以下から選択します。 [0:自動判定]: 文字コードを自動判定して汎用データ受け入れる場合に選択します。 [1:Shift-JIS]: 文字コードが「Shift-JIS」の汎用データを受け入れる場合に選択します。 [2:Unicode(UTF-16)]: 文字コードが「Unicode(UTF-16)」の汎用データを受け入れる場合に選択します。 [3:Unicode(UTF-8)]: 文字コードが「Unicode(UTF-8)」の汎用データを受け入れる場合に選択します。 |

|

受入条件 |

|

|

受入項目 |

受入項目の設定方法を以下から選択します。 [0:最新のデータフォーマットを使用する」: 最新のデータフォーマットの汎用データを受け入れる場合に選択します。 [1:データバージョンから自動判定する」: 汎用データに設定されているデータバージョンから受入項目等を自動判定して受け入れる場合に選択します。 「2:項目名から自動判定する」: 汎用データに設定されている項目名から受入項目等を自動判定して受け入れる場合に選択します。 [3:受入パターンを使用する」: 汎用データに設定されている項目を『商魂/商管』のどの項目に受け入れるか指定して受入パターンとして登録することができます。受入パターンを使用して汎用データを受け入れる場合に選択します。 [4:データバージョンを指定する」: 明示的にデータバージョンを指示します。受入処理は指示されたデータバージョンのレイアウトであることを前提として汎用データを扱います。 この選択肢は、『PCA 商魂・商管シリーズ バージョンDX』のデータを、データバージョンの指示で受け入れるときに使います。 [5:データバージョンを指定する(商魂・商管X)」: 『PCA 商魂・商管シリーズ バージョンX』のデータを、データバージョンの指示で受け入れるときはこの選択肢を使います。 |

|

データバージョン |

データバージョンを選択します。 「受入項目」で[4:データバージョンを指定する]か[5:データバージョンを指定する(商魂・商管X)]を選択したときに指示できます。 |

|

受入パターン |

受入パターンを選択します。[設定]ボタンをクリックすると、登録済みの受入パターンの内容を変更することができます。 <新規作成>を選択して[設定]ボタンをクリックすると、受入パターンを新規登録することができます。 受入パターンの設定方法については、後記の「便利な機能-受入パターンを設定するには」をご覧ください。 |

|

受入開始行 |

汎用データの何行目から受け入れを開始するか指定します。 「受入項目」で[2:項目名から自動判定する]以外を選択している場合、「1」を指定していても1行目にデータバージョンや各項目の見出し行が存在する場合、2行目以降の汎用データを受け入れます。 |

|

汎用データの項目名が存在する |

汎用データの1行目が各項目の見出し行の場合にチェックマークを付けます。2行目以降のデータを受け入れます。

|

|

大文字小文字のみが異なるコードを受け入れる |

データベースの照合順序が「バイナリ順」のときに指示できます。詳細は後述の「留意点」をご覧ください。 |

|

その他の設定 |

|

|

登録済みマスターは更新登録する |

得意先・直送先・仕入先・出荷先・商品・得意先別単価・仕入先別単価の各マスターを受け入れるときに指示できます。 汎用データのコードがマスターに存在したときの扱いを指示します。チェックマークを付けると汎用データの内容でマスターを更新します。チェックマークを付けないとエラーとします。 更新は、汎用データに有る項目だけを書き換え、汎用データに無い項目はマスターの内容を残します。 |

|

伝票消費税額を、明細金額から計算する |

見積・受注・売上・発注・仕入の各明細データを受け入れるときに指示できます。 詳細は後述の「留意点」を参照してください。

|

|

マスター未登録商品を新規登録する |

伝票受け入れ時、商品マスターを自動作成できます。 詳細は後述の「留意点」を参照してください。 |

|

売上明細データを受け入れるときに指示できます。 クレジット売上伝票のときに、決済手数料等の決済情報を、決済会社マスターを基に算出・設定します。 |

|

|

伝票データのときに指示できます。 チェックマークを付けると、データの中に1件でもエラーがあれば全部のデータを受け入れしません。「チェックマークなし」のときはエラーデータははじき、正常なデータだけを受け入れます。 「ご参考(受け入れ実行後のデータファイルについて)」を合わせてご覧ください。 |

|

留意点

-

『商魂/商管』の「汎用データの受入」との違い

伝票明細データの受け入れで、伝票Noが[0]のデータも受け入れることができます。

伝票Noが[0]のとき、伝票Noを伝票登録時に付番していきます。『会社基本情報の登録』で付番方法・付番基準を設定できる伝票については、設定に従って付番します。

-

伝票のキー項目について

「PCA 商魂・商管シリーズ汎用データレイアウト」の表外に記載している「キー項目」が、汎用データ内で同一伝票かどうかの判定に使われます。

ただし、見積明細データ・受注明細データ・発注明細データについては、「伝票No」だけがキー項目になっていますが、<取引先コード、伝票日付、伝票No>の3項目で判定します。

-

消費税について

見積・受注・売上・発注・仕入の各明細データを受け入れるときの消費税計算について説明します。

-

※ 「売上明細データ」で説明していますので、他のデータは読み替えてください。

○明細の消費税

汎用データの、売上金額・税込区分(税抜か税込か)・税率・売上税種別で明細ごとの消費税を計算します。

-

※ 税区分と税込区分の列が無いときは商品マスターを見てセットします。

税率列が無いときは、税区分と売上税種別と伝票日付で税率表から税率を求めます。このとき、売上税種別列がなければ税種別=0(標準税率)として求めます。

売上税種別列が無いときは、税区分と伝票日付と税率で税率表から求めます。

-

※ 汎用データの外税額・内税額は無視されます(必ず計算されます)。

-

※ 得意先マスターの「消費税通知」が[免税]であれば消費税は計算されません(仕入先も同様)。

○伝票の消費税(外税)

指示画面の、「伝票消費税額を明細金額から計算する」項目の設定内容でセット方法が異なります。

-

※ 「会社基本情報の登録」の「端数調整を外税額と内税額で別々に計算」を[しない]と設定したときは、常に「計算する」として動作します。

・計算する場合

得意先マスターの「消費税通知」、仕入先マスターの「消費税計算」を見て、計算された明細の消費税から求めます。

-

※ 1明細目に「伝票消費税額」がセットされていれも無視します。また、「税率別消費税額データ」が有っても無視します。

-

※ 発注明細データと仕入明細データの例外

仕入先の「消費税計算」が[免税]または[手入力]で、汎用データの「伝票消費税額」が0でなければ、計算を行わず「伝票消費税額」を使います。

・計算しない場合

汎用データの1明細目にセットされた「伝票消費税額」をそのまま伝票単位の消費税として登録します。得意先マスターの「消費税通知」、仕入先マスターの「消費税計算」に関係なく、汎用データの「伝票消費税額」を使いますのでご留意ください。

-

※ 「税率別消費税額データ」が有る場合、税率別消費税はそのデータ値を使いますが、その値が(複数有った場合はその合計が)1明細目にセットされた「伝票消費税額」と異なるときは後者を優先して税率別消費税の方を調整します。

-

※ 「税率別消費税額データ」が無い場合、明細から計算した消費税を税率別消費税とします。その値が(複数有った場合はその合計が)1明細目にセットされた「伝票消費税額」と異なるときは後者を優先して税率別消費税の方を調整します。

-

※ 「伝票消費税額」列が無いときは明細から計算した消費税になります。

【重要】

「計算しない」で登録された伝票からは、請求書での消費税調整は行われません。調整に使う小数以下の値を伝票に持たないからです。したがって、得意先マスターの「消費税通知」を「請求書一括」で運用されている場合、この方法はお勧めできません。『商管』の支払明細書も同様です。

○内税額の調整(伝票単位)

消費税通知が[1:請求書一括]または[2:納品書毎]の場合、「会社基本情報の登録」で設定した「端数調整を外税額と内税額で別々に計算」を見て、伝票単位に保存する内税額を決定します。伝票内に税込明細と税抜明細の混在があるときに違いが生じることがあります。

・端数調整を外税額と内税額で別々に計算する場合

税込明細だけで内税額を計算し保存します。

・端数調整を外税額と内税額で別々に計算しない場合

税込明細の合計と、外税を含んだ税抜明細の合計を足して税込合計を求めます。その金額から求めた消費税と税抜明細の外税の差額を内税額とし保存します。

-

※ 計算は税率毎かつ税種別ごとに行います。

-

-

大文字小文字のみが異なるコードを受け入れる

マスターを受け入れるときに指示できます。

データベースの照合順序に関係した指示項目で、「バイナリ順」のときに表示され指示ができます。

「バイナリ順」では英字大文字と小文字が区別されます。マスターを受け入れるときに、大文字小文字のみが異なるコードを許容するかエラーとするかを指示します。

例)商品コード「A1234」が商品マスターに存在し、商品コード「a1234」を受け入れしようとしたとき「チェックマークあり」なら「a1234」の商品マスターを新規登録します。「チェックマークなし」ならエラーとします。

【参考】

『パッケージ版』と『サブスク版』ののセットアップで同時にインストールされたデータベースの照合順序は「辞書順」(大文字と小文字を区別しない)ですのでこの指示項目は通常表示されません。

上記例の場合、同一コードと見なし、「登録済みマスターは更新登録する」の指示内容に従い、汎用データの内容で「A1234」のマスターを更新するか、マスターが存在するというエラーとします。

『クラウド版』では、データベース照合順序は「バイナリ順」となります。よって上記指示項目は有効となります。

-

マスター未登録商品を新規登録する

見積・受注・売上・発注・仕入・出荷・振替の各明細データを受け入れるときに指示できます。

汎用データ上の商品コードが商品マスターに登録されていないときの受け入れ動作を制御します。

チェックマークを付けないとエラーとし、その伝票を受け入れしません。チェックマークを付けるとその商品コードでマスターを自動登録します。

-

※ 登録される商品には以下の項目を汎用データから付与します。

商品コード、商品名、マスター区分

-

※ 汎用データに同一商品コードが複数ある場合、一番最初に読み込んだ伝票から商品マスターを登録します。

-

※ 伝票入力でも使う商品コードであれば、商品マスターの受け入れを使って登録することをお奨めします。

-

-

入力ロック部門のマスター・伝票は受け入れをしません。ロック対象のデータが1件でもあれば全件をエラーとします。

○主担当部門、担当部門、担当者でロック判定するデータ

見積明細、受注明細、売上明細、発注明細、仕入明細

○主担当部門でロック判定するデータ

得意先、仕入先、入金、支払

-

※ 得意先マスターと仕入先マスターの留意点

請求先(支払先)がロック対象のとき、新規登録時はエラーになりますが、更新時は、受け入れデータとデータベースのコードが同一であればエラーとせず受け入れをします。

-

-

その他(データ別の留意点)

ファイルの種類

受け入れ方法

受注明細データ すべて“未出荷”の明細として受け入れします。 入金データ 仮受金・前受金からの振替伝票・返金伝票としての受け入れはできません(伝票を関連付けることはできません)。 発注明細データ 「発注方法」が“一括発注”、“引当発注”、“在庫補充”、でも受け入れ後は“個別発注”のデータに変わります。

すべて“未入荷” の明細として受け入れします。

仕入明細データ “完成入荷”であっても受け入れ後は、“通常入荷”のデータに変わります。 支払データ 前払金からの振替伝票・返金伝票としての受け入れはできません(伝票を関連付けることはできません)。 出荷明細データ “一括払出”であっても受け入れ後は、“個別出荷”のデータに変わります。

消費税は計算されません。必要なら、受け入れ後に消費税を手入力してください。

便利な機能

1. 受入パターンを設定するには

(1) 受入パターン欄の[設定]ボタンをクリックします。

(2) 新規登録の場合は、「受入パターンの追加」画面が表示されますので、パターン名を全角20(半角40文字)以内で入力して、[追加]ボタンをクリックします。

登録済みの受入パターンの内容を複写して設定を行う場合は、複写元で受入パターンを選択します。

(3) 「受入パターンの設定」画面が表示されますので、[読み込み]ボタンをクリックして、読み込んだデータをプレビューします。

[詳細]ボタンをクリックすると、ファイルの区切り文字、文字コードを設定することができます。

(4) 汎用データの各項目の内容が「割り当てられた項目」欄の「項目データ」列に表示されますので、「割り当て可能な項目」欄の割り当てる項目を選択して、[割り当て]ボタンをクリックします。

[解除]ボタンをクリックすると、割り当てを解除することができます。

割り当てた項目は、「割り当てられた項目」欄の「項目名」列に表示されます。

(5) 割り当てが必要な項目について、割り当てを繰り返します。

-

※ 「割り当て可能な項目」欄の「必須」列に「○」が表示されている項目は、必ず割り当てる必要があります。

(6) 設定した内容で受入パターンを登録する場合は、[設定]ボタンをクリックします。

作成したパターンを削除する場合は、[このパターンを削除]ボタンをクリックします。

受入パターンをインポートする場合は、[インポート]ボタンをクリックします。

受入パターンをエクスポートする場合は、[エクスポート]ボタンをクリックします。