電子記録債権データの管理

操作手順

1. 電子記録債権データの取込

金融機関のEBサービスで受信した「電子記録債権データ」ファイルを取り込みます。取り込んだデータは「電子記録債権テーブル」に保存されます。

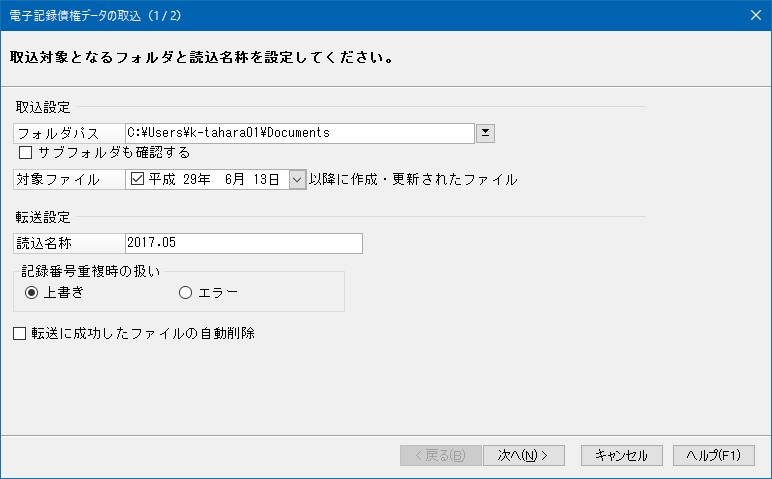

[データ取込]ボタンをクリックすると次の画面が表示されます。

|

項目 |

項目の説明 |

|---|---|

|

取込設定 |

|

|

フォルダパス |

電子記録債権データファイルが存在するフォルダを指示します。フォルダ内に複数のファイルがあればすべてを一度に処理します。

|

|

サブフォルダも確認する |

チェックマークを付けると指示したフォルダ下のサブフォルダも確認し、電子記録債権データファイルがあれば処理対象とします。 |

|

対象ファイル |

指示した日付以降に作成・更新された電子記録債権データファイルを処理対象とします。 |

|

転送設定 |

|

|

読込名称 |

ここで指定した名称を読み込んだデータに付加して保存します。後で照会するときや、「入金伝票の受入(電債)」の条件で指示して、この操作で読み込んだデータだけを対象にできます。 例)「2025.10.20」のように操作した日時を指定します。 全角16(半角32)文字以内で入力します。 |

|

記録番号重複時の扱い |

入力データ内の「記録番号」が「電子記録債権テーブル」に存在するときの動作を指示します。 「上書き」は入力データの内容で「電子記録債権テーブル」を書き換え、「エラー」は入力データから除外します。 |

|

転送に成功したファイルの自動削除 |

転送が正常終了したファイルを転送後に削除します。 |

[次へ]ボタンをクリックすると次の画面が表示されます。

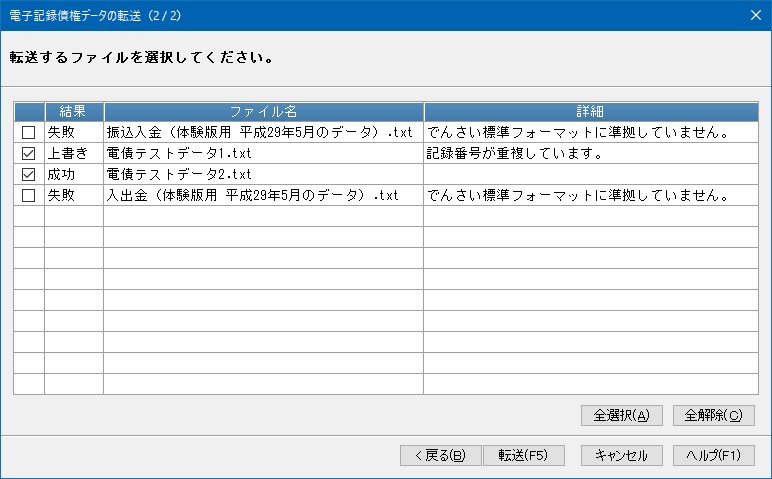

フォルダ内に有ったファイルがチェックされ結果が表示されます。1件でもエラーデータが有ると、そのファイル全体をエラーとし転送対象から除外します。

○結果欄の説明

成功 :正常データだったので転送が可能です。

上書き:記録番号の重複は有りましたが「上書き」と指示されているので転送が可能です。

失敗 :エラーが有ったので転送できません。

[転送]ボタンをクリックすると「電子記録債権テーブル」への転送が始まります。

終了すると、照会画面を表示します。画面には「出力順序」以外を初期値に戻した条件で検索されたデータが表示されます。

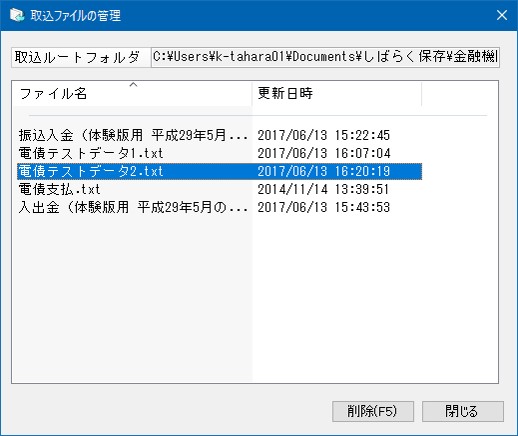

2. 取込ファイルの管理

「データ取込」で指定したフォルダ内のファイルを一覧表示します。「サブフォルダも確認する」にチェックマークが付いているとサブフォルダ内のファイルも表示されます。

-

※ ファイル属性が、「システムファイル」や「隠しファイル」となっているファイルは表示しません。

メニューバーの「ファイル」-「取込ファイルの管理]を選択すると次の画面が表示されます。

ファイルを選択して[削除]ボタンをクリックすればファイルを削除できます。

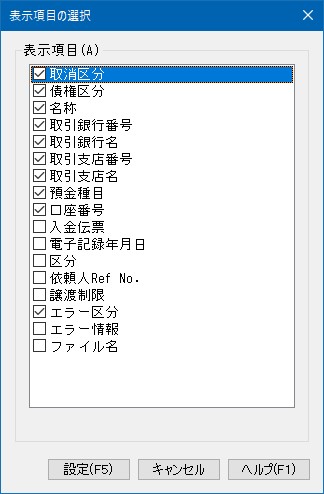

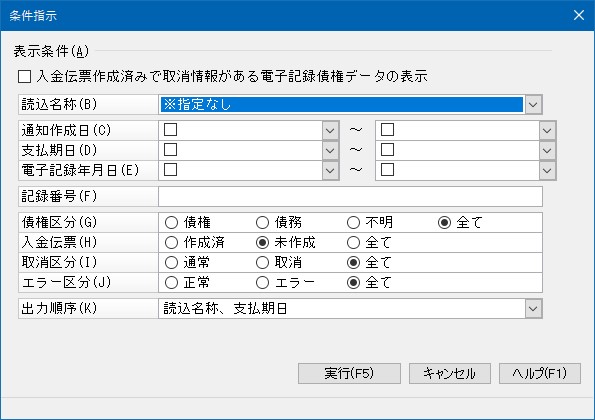

3. 表示条件の指定

「電子記録債権テーブル」に保存されたデータを表示するための抽出条件を指示します。

[表示条件]ボタンをクリックすると次の画面が表示されます。

条件指示後、[実行]ボタンをクリックします。

|

項目 |

項目の説明 |

|---|---|

|

入金伝票作成済みで取消情報がある電子記録債権データの表示 |

「入金伝票の受入(電債)」処理で電子記録債権データから入金伝票を作成した後に、“取消”のデータが通知されてきたことを考慮した指示項目です。このときは“入金がされない”ことになりますので、表示されたデータの記録番号で入金伝票を検索し、伝票を削除します。 この条件を指示したときは、「出力順序」を除く他の条件は指示できません。 |

|

読込名称 |

「データ取込」で電子記録債権データを取り込んだ時に指示した「読込名称」を指示します。指示すると、そのときに読み込んだデータだけを対象とすることができます。 |

|

通知作成日、支払期日、電子記録年月日 |

電子記録債権データの項目です。範囲指定ができます。 |

|

記録番号 |

電子記録債権データの項目です。入力した文字列をどこかに含むデータを対象にします。 |

|

債権区分 |

債権か債務の条件でデータを抽出します。「不明」は判定できないデータを表示します。 |

|

入金伝票 |

入金伝票を作成したデータ、作成していないデータで抽出します。 |

|

取消区分 |

「取消区分」でデータを抽出します。“取消”だけのデータを表示できるので便利です。 |

|

エラー区分 |

「エラー区分」でデータを抽出します。“エラー”だけのデータを表示できるので便利です。 |

|

出力順序 |

出力順序をリストから選択します。 |