単価

1. 単価項目

商品マスターには下表の単価項目があります。

2. 単価設定処理

単価項目は「商品の登録」処理の他に、「前準備」-「単価設定」の各種単価登録処理で登録します。

単価設定の種類として「期間単価」「数量別単価」「単位別単価」の3種類があります。また、それぞれを組み合わせた設定も行えます。

-

※ 「得意先別」や「仕入先別」の単価設定も行えますが、設定できる単価は他の処理と異なり、それぞれ「売上単価」と「仕入単価」だけが登録できます。

|

マスター(処理名) |

設定内容 |

|

|---|---|---|

|

1 |

商品の登録(個別式) 商品の登録(一覧式) |

標準価格・原価・売価1~5・仕入単価・在庫単価の設定が行えます。

|

|

2 |

期間単価の登録 |

特定期間の単価を設定します。 標準価格・原価・売価1~5・仕入単価の設定が行えます 得意先マスターに登録した「掛率」を適用する設定も行えます。 |

|

3 |

得意先別期間単価の登録 |

特定期間の単価を得意先別に設定します。 設定できるのは“売上単価”だけです。 |

|

4 |

得意先別単価の登録 |

“売上単価”を得意先別に設定します。 |

|

5 |

仕入先別単価の登録 |

“仕入単価”を仕入先別に設定します。 |

|

6 |

数量別単価の登録 |

数量別に単価を設定します。 標準価格・原価・売価1~5・仕入単価の設定が行えます。 得意先マスターに登録した「掛率」を適用する設定も行えます。 |

|

7 |

得意先別数量別単価の登録 |

得意先別に数量別単価を設定します。 設定できるのは“売上単価”だけです。 |

|

8 |

数量別期間単価の登録 |

特定期間の数量別単価を設定します。 標準価格・原価・売価1~5・仕入単価の設定が行えます。 得意先マスターに登録した「掛率」を適用する設定も行えます。 |

|

9 |

得意先別数量別期間単価の登録 |

特定期間の数量別単価を得意先別に設定します。 設定できるのは“売上単価”だけです。 |

|

10 |

単位別単価の登録 |

単位区分別に単価を設定します。 標準価格・原価・売価1~5・仕入単価の設定が行えます。 |

|

11 |

単位別期間単価の登録 |

特定期間の単位別単価を設定します。 標準価格・原価・売価1~5・仕入単価の設定が行えます。 得意先マスターに登録した「掛率」を適用する設定も行えます。 |

|

12 |

単位別数量別単価の登録 |

数量別の単位別単価を設定します。 標準価格・原価・売価1~5・仕入単価の設定が行えます。 得意先マスターに登録した「掛率」を適用する設定も行えます。 |

|

13 |

単位別数量別期間単価の登録 |

特定期間かつ数量別の単位別単価を設定します。 標準価格・原価・売価1~5・仕入単価の設定が行えます。 得意先マスターに登録した「掛率」を適用する設定も行えます。 |

表中の「2~9」のマスターは、「会社基本情報の登録」処理で“参照しない”設定をすることができます。単価マスターを登録していた運用をやめるときに“参照しない”設定にします。

“参照しない”に設定したマスター登録処理を起動すると、登録画面に“この単価は伝票で使用されません。”と表示します。表示をするだけで、登録の防止までは行いません。

3. 売価の適用方法

「単位区分」を設定した商品は、単位区分別に登録された単価を適用します。

以降の説明において、「単位別単価」の記載をしていませんが、参照するマスターは単位区分別のマスターであることにご留意ください。

○「数量別期間単価マスター」は「単位別数量別期間単価マスター」

○「数量別単価マスター」は「単位別数量別単価マスター」

○「期間単価マスター」は「単位別期間単価マスター」

○「商品マスター」は「単位別単価マスター」

3-1. 数量別単価の適用

数量別単価が登録されていれば最優先で数量別単価を適用します。

【重要】

商品コードが入力された時点では数量はまだ不明です。このとき表示される単価は“数量別単価が無い”ときの適用順序で参照された単価になります。数量が入力されたときに数量別単価を適用して表示します。

数量別単価の適用順序は次のようになります。

(1) 得意先別数量別期間単価マスターを参照します。

売上日と得意先・商品でマスターを参照します。売上日と有効期間が比較され、期間内であればその単価を適用します。

(2) 数量別期間単価マスターを参照します。

売上日と商品でマスターを参照します。売上日と有効期間が比較され、期間内であればその単価を適用します。適用する単価は得意先マスターの「適用売価№」が指すものを用い、“掛率計算をする”設定になっていれば、得意先マスターの「掛率」を使って計算を行います。

(3) 得意先別数量別単価マスターを参照します。

得意先・商品でマスターを参照します。

(4) 数量別単価マスターを参照します。

商品でマスターを参照します。適用する単価は得意先マスターの「適用売価№」が指すものを用い、“掛率計算をする”設定になっていれば、得意先マスターの「掛率」を使って計算を行います。

【注意】

○適用した単価が「0」の場合、単価を「0」とせず、“数量別単価が無い”と判定します。

○後述の「入力項目の設定」に関係なく、数量別単価が優先されて適用されます。

○「入力項目の設定」を[前回売価]に設定して、数量別期間単価も使う運用をする場合は注意が必要です。有効期間以降の伝票を入力した時に、数量別期間単価を適用した前回の伝票から単価を適用してしまいます。

○見積伝票・受注伝票では、数量別期間単価の適用は見積日・受注日で判定されます。したがって、「数量別期間単価マスター」や「得意先別数量別期間単価マスター」の「単価有効期間」の開始日を見積・受注を考慮した日付にする必要があります。

3-2. 期間単価の適用

数量別単価が適用されなければ次に期間単価を参照します(下記(1)(2)の順に)。

(1) 得意先別期間単価マスターを参照します。

売上日と得意先・商品でマスターを参照します。売上日と有効期間が比較され、期間内であればその単価を適用します。

(2) 期間単価マスターを参照します。

売上日と商品でマスターを参照します。売上日と有効期間が比較され、期間内であればその単価を適用します。「掛率計算をする」設定になっていれば、得意先マスターの「掛率」を使って計算を行います。

【注意】

○後述の「入力項目の設定」に関係なく、期間単価が優先されて適用されます。

○「入力項目の設定」を[前回売価]に設定して、期間単価も使う運用をする場合は注意が必要です。有効期間以降の伝票を入力した時に、期間単価を適用した前回の伝票から単価を適用してしまいます。

○見積伝票・受注伝票では、期間単価の適用は見積日・受注日で判定されます。したがって、期間単価マスターや得意先別期間単価マスターの「単価有効期間」の開始日を見積・受注を考慮した日付にする必要があります。

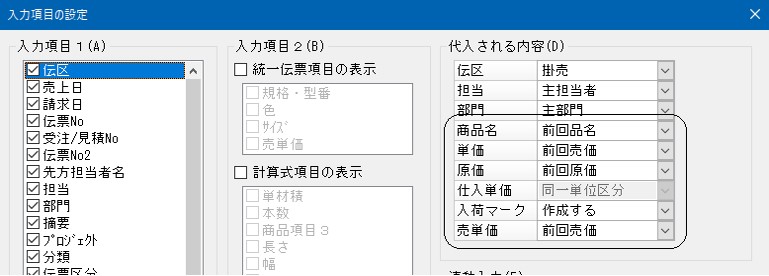

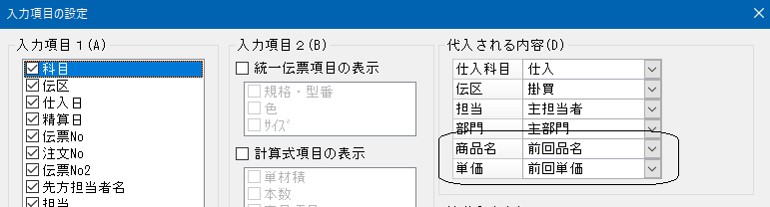

3-3. 「入力項目の設定」での適用

数量別単価や期間単価を使用しない場合、またはそれらの単価が適用されなかった場合は「入力項目の設定」によって適用順序が決まります。

(1) 前回売価を適用する。

その得意先に同じ商品の売上が以前にもあれば、最新の売上伝票から単価(売価)を適用します。

単位区分を使っているときは、同じ単位区分の明細を対象とします。

どの方法を使うかは、見積/受注/売上伝票入力時の「入力項目の設定」で指定します。

[前回売価]

上記(1)を適用します。もし以前に売上がなければ(2)(3)の順で適用します。

[適用売価]

(2)(3)の順で適用します。

入力した得意先と商品で売上伝票を検索し最も新しい明細を取得します。

そのとき、以下の伝票・明細は対象外とします。

○仮納品伝票、契約売上伝票

○マスター区分=(値引、記事)、区=単価訂正

取得した明細で以下をチェックし、適用可不可や単価換算を行います。

○マスター区分

取得明細と現商品のマスター区分が異なれば前回単価を適用しません。

○単価小数桁

取得明細と現商品の単価小数桁が異なるとき、現商品の小数桁に合わせて適用します。現商品側が小さければ切り捨てます。整数部分が制限を超えれば前回単価を適用しません。

○税込区分

取得明細と、得意先マスターの「税換算」と商品マスターの「税込区分」から決定した税込区分が異なるとき、後者の税込区分に単価を換算して適用します。

○税率

税込単価のときで、取得明細の税率と今回適用する税率が異なるとき、今回適用する税率で換算して単価を適用します。

-

※ 後述の「仕入単価の適用方法」の「前回単価」も同様の仕様になります。

-

※ 「品名」で設定できる「前回品名」も「前回売価」と同様な仕様になります。適用できなければ商品マスターの品名を適用します。

4. 原価の適用方法

原価も同じような適用方法があります。

数量別単価の適用

数量別単価が登録されていればその「原価」を優先して適用します。

(1) 数量別期間単価マスターを参照します。

売上日と商品でマスターを参照します。売上日と有効期間が比較され、期間内であればその原価を適用します。

(2) 数量別単価マスターを参照します。

商品でマスターを参照します。マスターがあればその「原価」を適用します。

-

※ 適用した原価が「0」の場合、原価を「0」とせず、“数量別単価が無い”と判定します。

期間単価の適用

数量別単価が適用されなければ次に期間単価を参照します。

(1) 期間単価マスターを参照します。

売上日と商品でマスターを参照します。売上日と有効期間が比較され、期間内であればその原価を適用します。

「入力項目の設定」での適用

数量別単価を使用しない場合、またはその原価が適用されなかった場合は「入力項目の設定」の「原価」によって適用順序が決まります。

(1) [前回原価]:前回売価と同様な考え方です。なければ(2)を適用します。

(2) [標準原価]:商品マスターの原価を適用します。

(3) [仕入単価]:『商管』を使用している場合、仕入伝票を検索し最終仕入単価を適用します。

[仕入単価]を選択したとき、「入力項目の設定」で「仕入単価」の選択項目も指示することが可能になります。

○同一単位区分

売上明細で設定されている単位区分と同じ最終仕入伝票を取得し、その伝票の仕入単価を適用します。

○計算する

単位区分に関係なく最終仕入伝票を取得します。

その仕入明細と売上明細の単位区分が同じ場合は、そのまま適用します。

異なるときは、仕入単価を基に売上明細で設定されている単価区分に合わせて計算します。

-

◇ 仕入明細の単位区分が1のとき

仕入明細の金額 ÷ 仕入明細の数量 × 売上明細の入数(端数処理:四捨五入)

-

◇ 仕入明細の単位区分が2~5のときで、売上明細の単位区分が1のとき

仕入明細の金額 ÷ 仕入明細のバラ数(端数処理:四捨五入)

-

◇ 仕入明細の単位区分が2~5のときで、売上明細の単位区分が2~5のとき

仕入明細の金額 ÷ 仕入明細のバラ数 × 売上明細の入数(端数処理:四捨五入)

-

※ 「仕入明細のバラ数」とは、仕入明細の数量を「単位区分1」当たりの数量に換算したものです。

-

※ 単位区分を使わないときは(売上・仕入とも単位区分1)、どちらを選択していても同じ結果になります。

5. 仕入単価の適用方法

前述の「売価の適用方法」と同様に、「単位区分」を設定した商品は、単位区分別に登録された単価を適用します。

数量別単価の適用

数量別単価が登録されていればその「仕入単価」を優先して適用します。

(1) 数量別期間単価マスターを参照します。

仕入日と商品でマスターを参照します。仕入日と有効期間が比較され、期間内であればその仕入単価を適用します。

(2) 数量別単価マスターを参照します。

商品でマスターを参照します。マスターがあればその「仕入単価」を適用します。

-

※ 適用した仕入単価が「0」の場合、仕入単価を「0」とせず、“数量別単価が無い”と判定します。

期間単価の適用

数量別単価が適用されなければ次に期間単価を参照します。

(1) 期間単価マスターを参照します。

仕入日と商品でマスターを参照します。仕入日と有効期間が比較され、期間内であればその仕入単価を適用します。

「入力項目の設定」での適用

数量別単価を使用しない場合、またはその仕入単価が適用されなかった場合は「入力項目の設定」によって適用順序が決まります。

(1) 前回仕入単価を適用する。

その仕入先に同じ商品の仕入が以前にもあれば、最新の仕入伝票から仕入単価を適用します。

単位区分を使っているときは、同じ単位区分の明細を対象とします。

(3) 商品マスターの仕入単価を適用する。

どの方法を使うかは、発注/仕入伝票入力時の「入力項目の設定」で指定します。

単価の選択欄には[前回単価]と[マスター単価]があります。

[前回単価]

上記(1)を適用します。もし以前に仕入がなければ(2)(3)の順で適用します。

[マスター単価]

(2)(3)の順で適用します。

-

※ 「品名」で設定できる「前回品名」も「前回単価」と同様な仕様になります。適用できなければ商品マスターの品名を適用します。

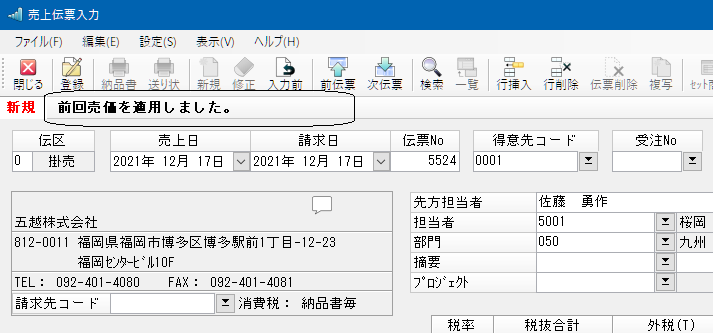

6. 適用した単価マスターの表示

商品明細を入力中に、どの単価マスターから単価を適用したかを入力画面に表示します。以下の項目を入力したときに表示します。

○商品コード

○商品名欄での単位区分選択

○入数、箱数、数量

表示画面

メッセージ内容

|

適用した単価 |

見積伝票入力 受注伝票入力 売上伝票入力 |

個別発注伝票入力 仕入伝票入力 完成伝票入力 |

|---|---|---|

|

商品単価 |

商品単価を適用しました。 |

商品単価を適用しました。 |

|

得意先別単価 仕入先別単価 |

得意先別単価を適用しました。 |

仕入先別単価を適用しました。 |

|

前回単価 |

前回売価を適用しました。 |

前回仕入単価を適用しました。 |

|

期間単価 |

期間単価を適用しました。 |

期間単価を適用しました。 |

|

得意先別期間単価 |

得意先別期間単価を適用しました。 |

- |

|

数量別単価 |

数量別単価を適用しました。 |

数量別単価を適用しました。 |

|

得意先別数量別単価 |

得意先別数量別単価を適用しました。 |

- |

|

数量別期間単価 |

数量別期間単価を適用しました。 |

数量別期間単価を適用しました。 |

|

得意先別数量別期間単価 |

得意先別数量別期間単価を適用しました。 |

- |

-

※ 「前回売価」を指定して商品単価・得意先別単価から適用したときは、“前回売価を適用できませんでした。売価を確認。”を表示します。仕入単価の場合も同様なメッセージを表示します。