取引先に関するマスター

4. 直送先の使い方

受注伝票・売上伝票・発注伝票に直送先を入力することができます。

本ソフトにおける直送先は、以下のような使い方を想定した仕様となっています。

『商魂』の場合

直送先として、得意先の支店や得意先の客を想定しています。

(1) 得意先Aから商品の注文があり、直送先Bに納品するように依頼があった。

→受注伝票/売上伝票の直送先欄に、指示された直送先Bを入力して登録します。得意先欄には得意先Aを入力します。

(2) 商品を直送先Bに納品します。

→納品書/送り状の宛先を直送先Bにして印刷し送付します。

(3) 商品の代金は得意先Aに請求します。

→請求書を得意先Aに送付します。

『商管』の場合

直送先として、自社の客(得意先)や自社の支店を想定しています。

(1) 仕入先Aに商品を注文するときに、直送先Bに納品するように依頼をします。

→発注伝票の直送先欄に、納品してもらう直送先Bを入力して登録します。発注先欄には仕入先Aを入力します。

→注文書に直送先Bを印刷して仕入先Aに送付します。

(2) 仕入先Aが、商品を直送先Bに納品してくれます。

(3) 『商魂』を併用している場合、請求書を直送先Bに送付します。

直送先Bを得意先マスターに登録しておき、(1)の発注伝票を入力するときに直送先欄で得意先マスターから選択して入力します。

(1) 「直送先の登録」処理で直送先の住所、名称などを登録します。

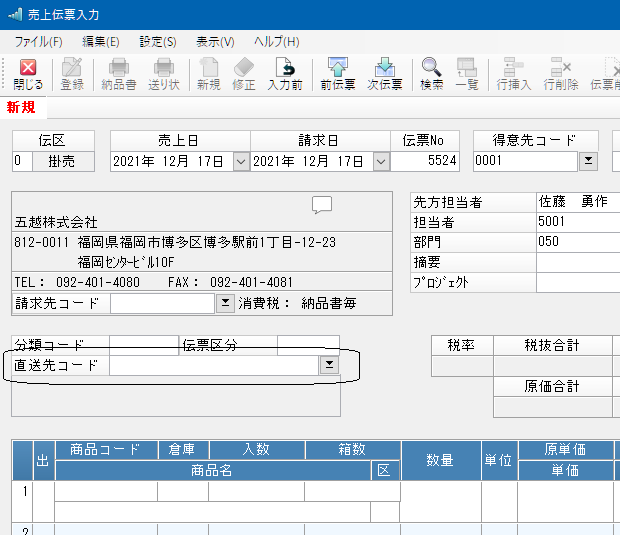

(2) 「売上伝票入力」処理で、直送先コードを入力します。

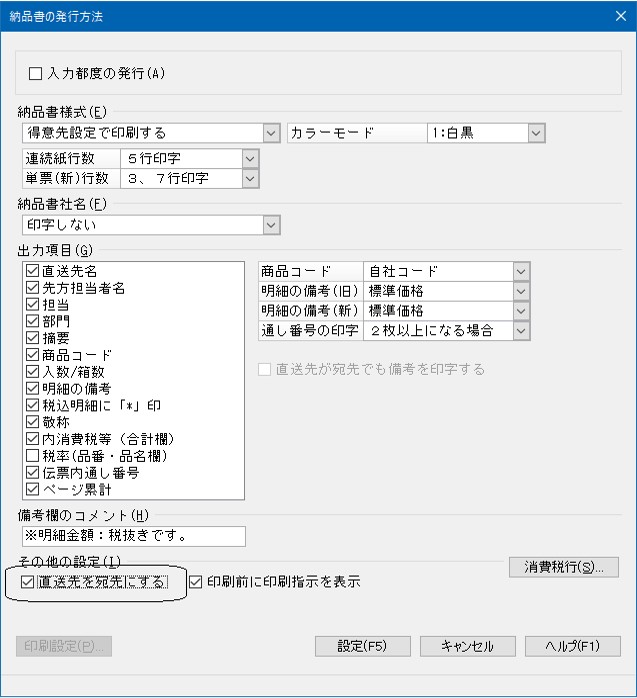

(3) 「売上伝票入力」処理の「納品書の発行方法」で、「直送先を宛先にする」を指定します。

直送納品書には、単価・金額などは印字されません。

「送り状」や「出荷ラベル」も、直送先を宛先にして印刷することができます。

(1) 「直送先の登録」処理で直送先の住所、名称などを登録します。

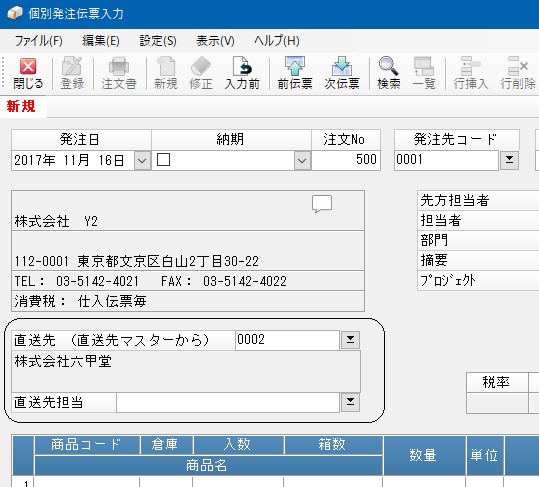

(2) 「個別発注伝票入力」処理で、直送先コードを入力します。

直送先マスター、または得意先マスターに登録したコードを入力できます。

どちらのマスターを使用するかは、メニューバーの「設定」-「直送先/得意先の切り替え」で指定します。直送先の先方担当者も入力できます。

(3) 注文書の印刷

注文書には発注先と直送先を印刷することになります。

PCAが用意している専用紙には直送先情報を印字する枠がありません。したがって、直送先を印字できるのは「応用紙」のみとなっています。

「注文書のフリーフォーマット」で設計すれば、お客様が用意した用紙に直送先情報を印刷することは可能です。