データの保守

操作手順

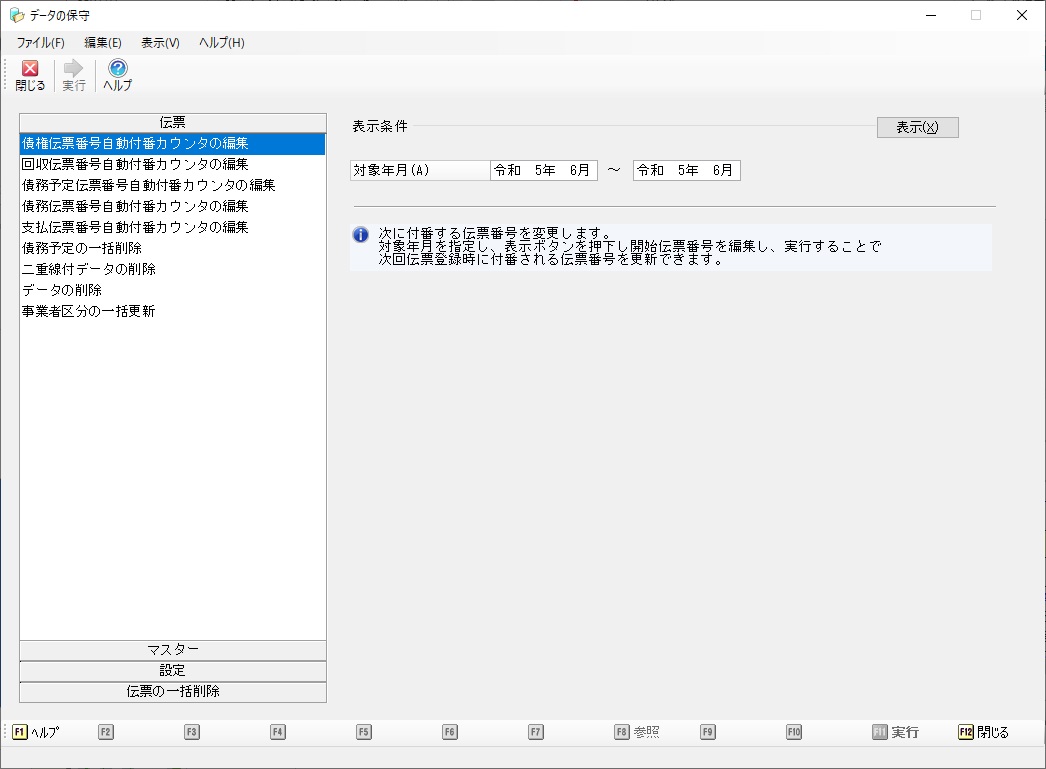

1. データの保守(伝票系)を実行するには

1-1. 伝票番号自動付番カウンタの編集

-

※ 「前準備」-「会社基本情報の登録」-「管理情報」タブの「伝票番号管理」を「使用しない」に設定している場合は、編集を行うことはできません。

(1) 画面左側の「伝票」と表示されている部分を選択します。

→伝票に関する保守メニューが表示されます。

(2) 保守メニューから自動付番カウンタを編集したい以下の伝票の種類のメニューを選択します。

-

債権伝票番号自動付番カウンタの編集

-

回収伝票番号自動付番カウンタの編集

-

債務予定伝票番号自動付番カウンタの編集

-

債務伝票番号自動付番カウンタの編集

-

支払伝票番号自動付番カウンタの編集

(3) 以下の項目を指定して、[表示]ボタンをクリックします。

-

対象年月、対象年:伝票番号自動付番カウンタを編集する対象年月、対象年の範囲を指定します。

(4) 年度、月度ごとに開始伝票番号が表示されますので、開始したい伝票番号を入力します。

(5) 登録を実行する場合は、ツールバーの[実行]ボタンをクリックします。

(6) 実行を確認する画面が表示されます。実行する場合は、[はい]ボタンをクリックします。実行しない場合は、[いいえ]ボタンをクリックします。

(7) 編集完了の画面が表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。

1-2. 債務予定の一括削除

(1) 画面左側の「伝票」と表示されている部分を選択します。

→伝票に関する保守メニューが表示されます。

(2) 保守メニューから「債務予定の一括削除」を選択します。

(3) 削除を行う条件を指定します。

-

◇ 伝票日付:債務予定の一括削除を行う伝票日付を指定します。

-

※ 指定した日付以前の債務予定データを削除します。

-

-

◇ 伝票番号:債務予定の一括削除を行う伝票番号を指定します。

-

◇ 対象:以下から削除対象を選択します。

-

全額未査定のみ:全額未査定の債務予定伝票のみを削除します。

一部でも債務と確定された債務予定伝票は削除しません。 -

全額査定済のみ:全額が債務伝票に振替された債務予定伝票のみを削除します。

一部でも債務確定されていない債務予定伝票は削除されません。 -

すべて:査定状況に関係なく債務予定伝票を削除します。

-

(4) 債務予定の一括削除を実行する場合は、ツールバーの[実行]ボタンをクリックします。

(5) 実行を確認する画面が表示されます。実行する場合は、[はい]ボタンをクリックします。

実行しない場合は、[いいえ]ボタンをクリックします。

(6) 削除完了の画面が表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。

1-3. 二重線付データの削除

(1) 画面左側の「伝票」と表示されている部分を選択します。

→伝票に関する保守メニューが表示されます。

(2) 保守メニューから「二重線付データの削除」を選択します。

(3) 削除を行う伝票を伝票日付で指定します。

(4) 削除を実行する場合は、ツールバーの[実行]ボタンをクリックします。

(5) 実行を確認する画面が表示されます。実行する場合は、[はい]ボタンをクリックします。

実行しない場合は、[いいえ]ボタンをクリックします。

(6) 削除完了の画面が表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。

1-4. データの削除

-

※ 「データの削除」を実行するには、事前に「残高の締切」が実行されていることが必要です。

-

※ 指示した日付以前に一連の取引(債権・債務の発生から回収・支払、消込、手形・電債の決済)が終了している伝票・回収(支払)予定・消込実績などを削除します。ただし、債務予定伝票は除きます。

(1) 画面左側の「伝票」と表示されている部分を選択します。

→伝票に関する保守メニューが表示されます。

(2) 保守メニューから「データの削除」を選択します。

(3) 削除を行う条件を指定します。

-

◇ 削除日:データの削除を行う日付を指定します。

-

※ 指定した日付以前のデータを削除します。

-

(4) データの削除を実行する場合は、ツールバーの[実行]ボタンをクリックします。

(5) 実行を確認する画面が表示されます。実行する場合は、[はい]ボタンをクリックします。

実行しない場合は、[いいえ]ボタンをクリックします。

(6) 削除完了の画面が表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。

1-5. 事業者区分の一括変更

(1) 画面左側の「伝票」と表示されている部分を選択します。

→伝票に関する保守メニューが表示されます。

(2) 保守メニューから「事業者区分の一括変更」を選択します。

(3) 一括変更を行う条件を指定します。

-

◇ 経過措置

-

経過措置(1万円未満)を適用する:インボイス制度の経過措置を適用する場合はチェックを付けます。

チェックが付いている場合は、税込金額が1万円未満のときに、「0:適格」を設定します。

チェックが付いていない場合は、支払先の事業者区分がそのまま設定されます。

-

-

◇ 変更範囲:事業者区分の一括変更を行う伝票の範囲を指定します。

-

伝票日付:事業者区分の一括変更を行う伝票日付を指定します。開始日付は必ず指定してください。

-

支払先コード:事業者区分の一括変更を行う支払先を指定します。支払先は必ず一つ以上指定してください。

-

(4) 事業者区分の一括変更を実行する場合は、ツールバーの[実行]ボタンをクリックします。

(5) 実行を確認する画面が表示されます。実行する場合は、[はい]ボタンをクリックします。

実行しない場合は、[いいえ]ボタンをクリックします。

(6) 実行結果の画面が表示されます。

「実行結果」タブを選択すると、事業者区分を変更した伝票の情報を確認できます。[出力]ボタンをクリックすると、実行結果を出力できます。

「エラー」タブを選択すると、事業者区分の変更に失敗した伝票の情報を確認できます。[出力]ボタンをクリックすると、エラーの内容を出力できます。

2. データの保守(マスター系)を実行するには

2-1. コード桁数の変更

(1) 画面左側の「マスター」と表示されている部分を選択します。

→マスターに関する保守メニューが表示されます。

(2) 保守メニューからコード桁数の変更をしたい以下のマスターの種類のメニューを選択します。

-

請求先・得意先コード桁数の変更

-

支払先・仕入先コード桁数の変更

-

担当者コード桁数の変更

-

区分コード桁数の変更

-

商品コード桁数の変更

(3) 以下の項目について設定を行います。

-

コード桁数:変更後の桁数を請求先・得意先、支払先・仕入先、担当者、商品の場合、最大13桁、区分の場合、最大6桁で指定します。

-

※ 少ない桁数への変更はできません。

-

(4) 変更を実行する場合は、ツールバーの[実行]ボタンをクリックします。

(5) 実行を確認する画面が表示されます。実行する場合は、[はい]ボタンをクリックします。

実行しない場合は、[いいえ]ボタンをクリックします。

(6) 削除完了の画面が表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。

3. データの保守(設定系)を実行するには

3-1. 残高の締切

請求先マスターの「繰越残高(売掛残高・債権残高)」、支払先マスターの「繰越残高(買掛残高・債務残高)」を指示した日付時点の残高に更新します。

当処理を定期的に実行する必要はありませんが、何年もの間実行しないと、管理帳票での残高計算の処理速度に影響を及ぼします。

データ量にもよりますが、ある程度の定期的な実行をお勧めします。

-

※ 当処理を実行しても締切日以前のデータはそのまま残りますが、「管理帳票」で残高締切日より前の基準日や集計開始日を設定できなくなります。

(1) 画面左側の「設定」と表示されている部分を選択します。

→設定に関する保守メニューが表示されます。

(2) 保守メニューから「残高の締切」を選択します。

(3) 締切を行う条件を指定します。

-

◇ 残高締切日:残高の締切を行う日付を指定します。

-

※ 請求先・支払先の締切残高(掛と手形・電債の両方)を指定した日付時点の残高に更新します。

-

(4) 締切を実行する場合は、ツールバーの[実行]ボタンをクリックします。

(5) 締切を確認する画面が表示されます。実行する場合は、[はい]ボタンをクリックします。

実行しない場合は、[いいえ]ボタンをクリックします。

(6) 締切完了の画面が表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。

3-2. 連動製品との整合の確認と修正

(1) 画面左側の「設定」と表示されている部分を選択します。

→設定に関する保守メニューが表示されます。

(2) 保守メニューから「連動製品との整合の確認と修正」を選択します。

(3) [表示]ボタンをクリックします。

(4) 不整合確認の実行を確認する画面が表示されます。

実行する場合は、[はい]ボタンをクリックします。

実行しない場合は、[いいえ]ボタンをクリックします。

-

※ 不整合の確認は「勘定科目」「勘定科目と補助科目の関連」「補助科目」「部門」「取引先」「セグメント1~3」の順で行います。

不整合が確認できたマスターが存在した時点で、後のマスターについては確認を行いませんので、すべての不整合が確認できなくなるまで実行してください。

また、不整合の種類によっては不整合を修正する値を入力する必要があります。

-

※ 転送済伝票は確認対象外になります。転送済伝票を修正する場合は、転送履歴を削除の上、実行してください。

(5) 不整合データが存在する場合、該当マスターが表示されますので、修正を行い、ツールバーの[実行]ボタンをクリックします。

(6) 修正を確認する画面が表示されます。実行する場合は、[はい]ボタンをクリックします。

実行しない場合は、[いいえ]ボタンをクリックします。

(7) 修正完了の画面が表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。

修正に失敗した内容がある場合、「エラー詳細」画面が表示されますので、エラーの内容を確認して再修正を実行してください。

4. データの保守(伝票の一括削除)を実行するには

4-1. 債権伝票の一括削除

-

※ 以下の伝票は削除対象外となります。

-

請求済伝票

-

消込済伝票(相殺含む)

-

残高締切日以前の伝票

-

残高として登録された伝票

-

伝票変更・削除権がない伝票

-

仕訳転送済みの伝票

-

承認済みかつ権限が不足している伝票

-

部門・科目ロックされている伝票

(1) 画面左側の「伝票の一括削除」と表示されている部分を選択します。

→伝票の一括削除に関する保守メニューが表示されます。

(2) 保守メニューから「債権伝票」を選択します。

(3) 削除を行う条件を指定します。

-

◇ 削除範囲:債権伝票の一括削除を行う伝票の範囲を指定します。

-

伝票日付:債権伝票の一括削除を行う伝票日付の範囲を指定します。

-

伝票番号:債権伝票の一括削除を行う伝票番号の範囲を指定します。

-

-

◇ 入力期間・時間:債権伝票の一括削除を行う伝票の入力期間・時間について指定します。

-

◇ 登録処理区分:債権伝票の一括削除を行う伝票の登録処理区分を指定します。

-

※指定なし:登録処理区分にかかわらず、すべての伝票を削除します。

-

債権伝票入力:「債権伝票入力」の伝票を削除します。

-

債権伝票入力(請求書明細):「債権伝票入力(請求書明細)」の伝票を削除します。

-

汎用データの受入:「汎用データの受入-債権伝票」の伝票を削除します。

-

汎用データの受入(請求書明細):「汎用データの受入-債権伝票(請求書明細)」の伝票を削除します。

-

その他:上記以外の債権伝票を削除します。

-

その他(請求書明細):上記以外の債権伝票(請求書明細)を削除します。

-

-

◇ 入力担当者:債権伝票の一括削除を行う伝票の入力担当者を指定します。

(4) 債権伝票の一括削除を実行する場合は、ツールバーの[実行]ボタンをクリックします。

(5) 実行を確認する画面が表示されます。実行する場合は、[はい]ボタンをクリックします。

実行しない場合は、[いいえ]ボタンをクリックします。

(6) 削除完了の画面が表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。 削除に失敗した伝票がある場合、「エラー詳細」画面に表示されます。

4-2. 債務伝票の一括削除

-

※ 以下の伝票は削除対象外となります。

-

債務予定伝票

-

精算済伝票

-

消込済伝票(相殺含む)

-

残高締切日以前の伝票

-

残高として登録された伝票

-

伝票変更・削除権がない伝票

-

仕訳転送済みの伝票

-

承認済みかつ権限が不足している伝票

-

部門・科目ロックされている伝票

(1) 画面左側の「伝票の一括削除」と表示されている部分を選択します。

→伝票の一括削除に関する保守メニューが表示されます。

(2) 保守メニューから「債務伝票」を選択します。

(3) 削除を行う条件を指定します。

-

◇ 削除範囲:債務伝票の一括削除を行う伝票の範囲を指定します。

-

伝票日付:債務伝票の一括削除を行う伝票日付の範囲を指定します。

-

伝票番号:債務伝票の一括削除を行う伝票番号の範囲を指定します。

-

-

◇ 入力期間・時間:債務伝票の一括削除を行う伝票の入力期間・時間について指定します。

-

◇ 登録処理区分:債務伝票の一括削除を行う伝票の登録処理区分を指定します。

-

※指定なし:登録処理区分にかかわらず、すべての伝票を削除します。

-

クイック債務伝票転送:「クイック債務伝票転送」の伝票を削除します。

-

デジタルインボイス転送:「デジタルインボイス転送」の伝票を削除します。

-

債務伝票入力:「債務伝票入力」の伝票を削除します。

-

債務予定査定:「債務予定査定」の伝票を削除します。

-

汎用データの受入:「汎用データの受入―債務伝票」の伝票を削除します。

-

その他:上記以外の伝票を削除します。

-

-

◇ 入力担当者:債務伝票の一括削除を行う伝票の入力担当者を指定します。

(4) 債務伝票の一括削除を実行する場合は、ツールバーの[実行]ボタンをクリックします。

(5) 実行を確認する画面が表示されます。実行する場合は、[はい]ボタンをクリックします。

実行しない場合は、[いいえ]ボタンをクリックします。

(6) 削除完了の画面が表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。 削除に失敗した伝票がある場合、「エラー詳細」画面に表示されます。