勘定科目の登録

勘定科目の名称・コードの登録、変更を行います。一般的な勘定科目は、あらかじめ登録されています。

経理内容に合わせて科目の追加・削除・名称の変更を行ってください。期首残高は、「前準備」-「期首残高の登録」で登録します。

あらかじめ登録されている勘定科目の一覧、勘定科目属性の一覧については、

ヒントと注意事項

-

他の処理で使用中の勘定科目は設定を行うことができません。また、操作を実行するユーザーに対して、「セキュリティ」-「領域ユーザーの登録」で入力・参照ロックされている勘定科目については、本処理では以下のように扱います。

≪一覧表示画面≫

-

入力・参照ロックされている勘定科目は表示されません。

≪個別表示画面≫

-

入力・参照ロックされている勘定科目は関連科目に設定できません。

-

-

特定の条件を満たす勘定科目については、削除できません。

また、削除した場合、他のデータに影響が出ることがあります。

条件と影響が出るデータについては、「前準備処理の概要」-「≪マスターの削除について≫ 」をご覧ください。

-

製造原価科目を使用する場合は、「前準備」-「会社基本情報の登録」-「管理情報」タブで「製造原価勘定」を“使用する”に設定してください。

-

「会社基本情報の登録」で「消費税管理」を「簡易課税」に設定しており、複数の事業を営んでいる場合は、科目、または部門を各事業に振り分ける作業が必要となります。

科目を振り分ける場合は、「売上(事業1)」「売上(事業2)」「売上(事業3)」のように事業ごとに科目を追加しておきます。その後、「前準備」-「会社基本情報の登録」の「消費税情報」タブで科目と事業の関連付けを行います。

-

勘定科目のコードは自由に設定することができますが、集計は科目体系を考慮したコードが設定されていることを前提に行っています。勘定科目はできるだけ科目属性が近いコード(位置)で追加してください。

例)

勘定科目「普通預金2」を追加し、「合計残高試算表」で預金計という項目を追加する場合登録済みの「131 普通預金」に近いコード(“132”など)で登録してください。

“222”“333”“444”などに設定すると、「合計残高試算表」で預金計という項目を追加し、集計範囲として“131”~“222”(“333”“444”)を指定した場合、“222”までの間の預金とは関係のない科目が集計範囲となってしまいます。

-

合計残高試算表や決算書の集計項目について以下の点にご注意ください。

-

製造原価報告書を「材料費、労務費、外注費、経費」の4項目で集計したい場合は、外注費に関する勘定科目の科目属性を、「製造原価(外注費)-外注加工費」に設定してください。

-

製造原価報告書を「材料費、労務費、経費」の3項目で集計したい場合は、外注費に関する勘定科目の科目属性を「製造原価(経費)-外注加工費」に設定してください。

-

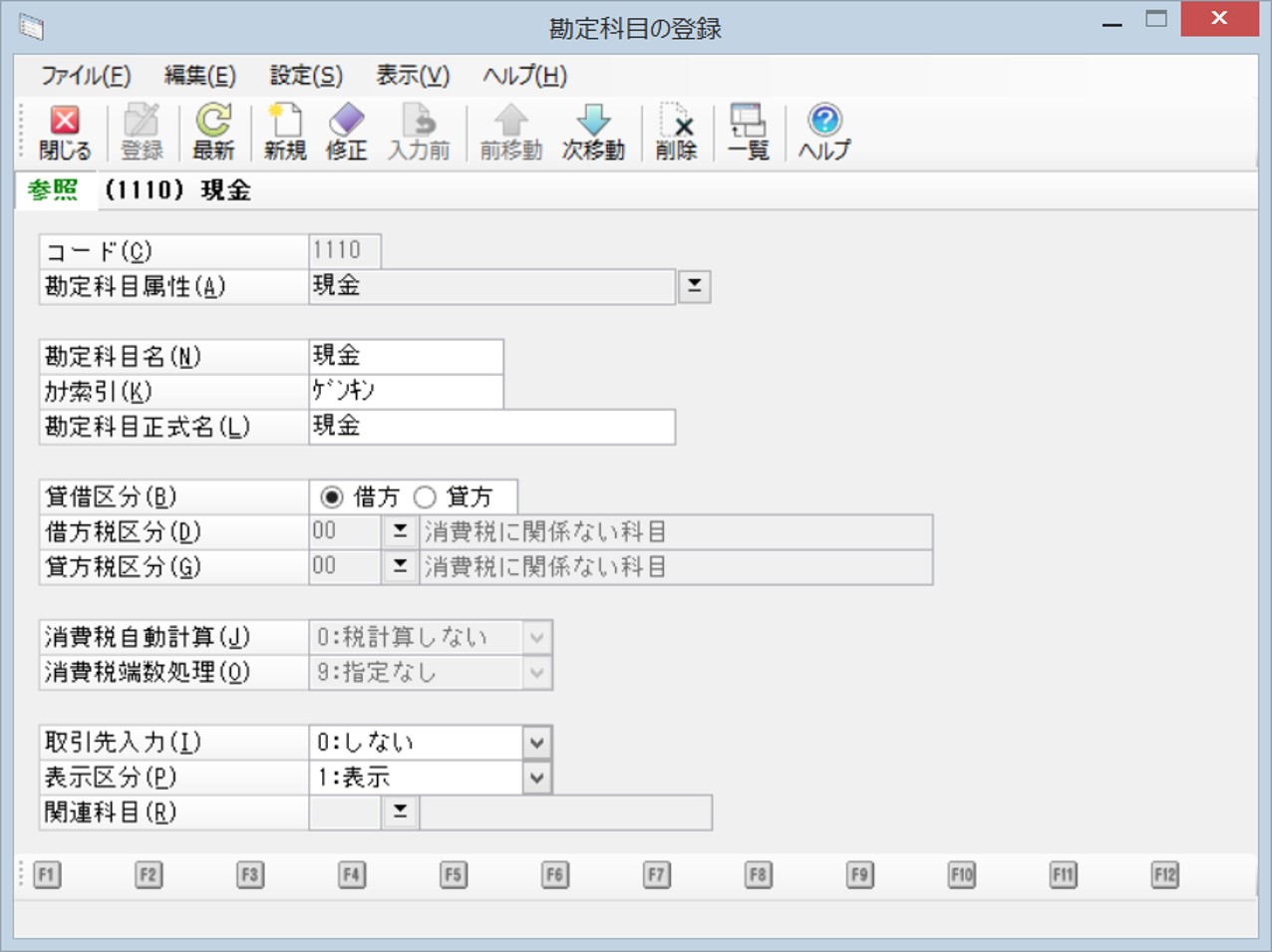

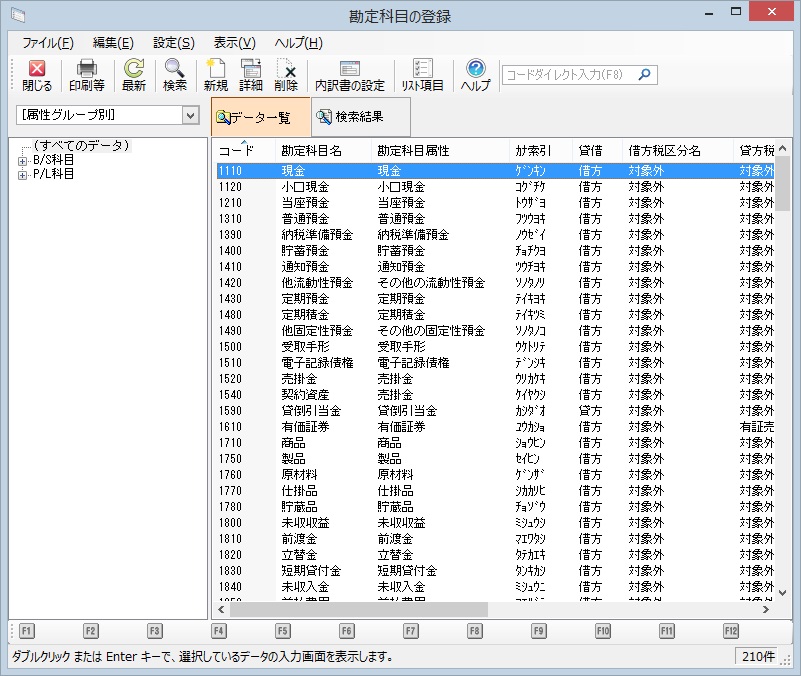

画面

メニューの「前準備」-「勘定科目の登録」を選択すると、以下のような画面が表示されます。一覧表示画面と個別表示画面の違いについては、「前準備」-「前準備処理の概要」-「≪マスター登録処理の画面について≫ 」も併せてご覧ください。

≪一覧表示画面≫

コードダイレクト入力機能を使用することができます。操作方法等については、「前準備」-「前準備処理の概要」-「≪マスター登録処理の画面について≫ 」をご覧ください。

≪個別表示画面≫