勘定科目の登録

入力する項目

入力必須項目の後ろには、※が付いています。

|

項目 |

項目の説明 |

|---|---|

|

勘定科目コード ※ |

データ領域作成時に設定した桁数(半角英数3~10)以内で入力します。コードは各処理で勘定科目を入力する際に使用します。 コードを変更する場合は、「個別表示画面」でメニューバーの「編集」-「コード変更」を選択します。コードを変更すると、登録済みの仕訳データ、摘要マスターなどもコードが変更されます。

|

|

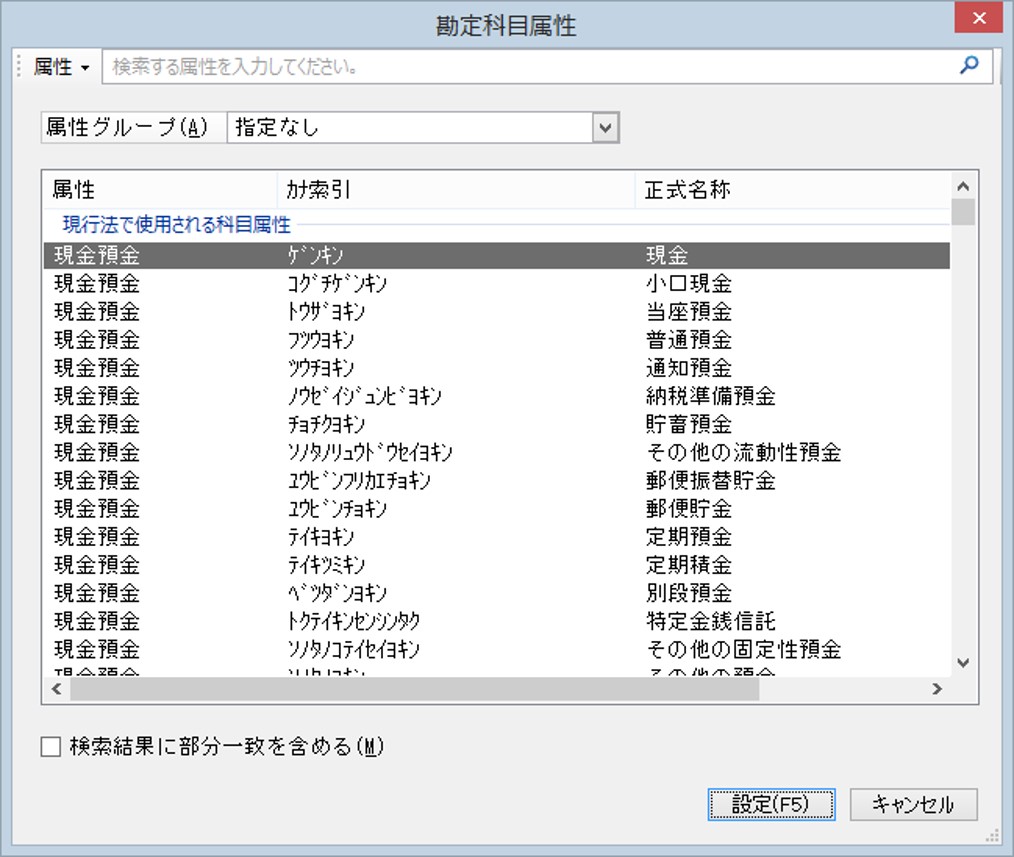

科目属性 ※ |

勘定科目をどの属性で集計するかを指定します。ボタンをクリックすると、「勘定科目属性」画面が表示されますので、属性を選択します。

選択した属性により、名称、貸借区分等が初期設定されます。 入力した文字列から「属性」「カナ索引」「正式名称」に該当するものを検索したり、「属性グループ」により表示する科目属性を切り替えたりすることができます。 検索時は「検索結果に部分一致を含める」の設定を切り替えることができます。

帳票等の集計は科目属性を基準にして行っていますので、登録の際はご注意ください。 科目属性の一覧については、 |

|

勘定科目名 ※ |

選択した科目属性により、名称が自動で設定されますが、変更も可能です。全角7(半角14)文字以内で入力します。決算書を除く帳票で表示・印刷されます。 |

|

カナ索引 |

半角5文字以内で入力します。勘定科目を検索する際のキーワードとなりますので、カナで検索しない場合は入力する必要はありません。 |

|

勘定科目正式名 ※ |

全角14(半角28)文字以内で入力します。入力された内容は決算書に印刷されます。 |

|

貸借区分 ※ |

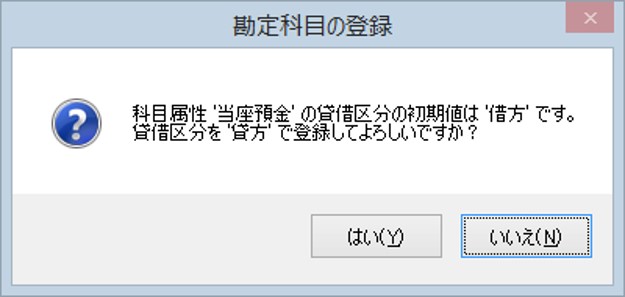

残高を入力する際の貸借の区分を「借方」「貸方」から選択します。 選択した科目属性により、貸借区分の初期値が決定されます。初期値から変更すると、変更を確認する画面が表示されます。

|

|

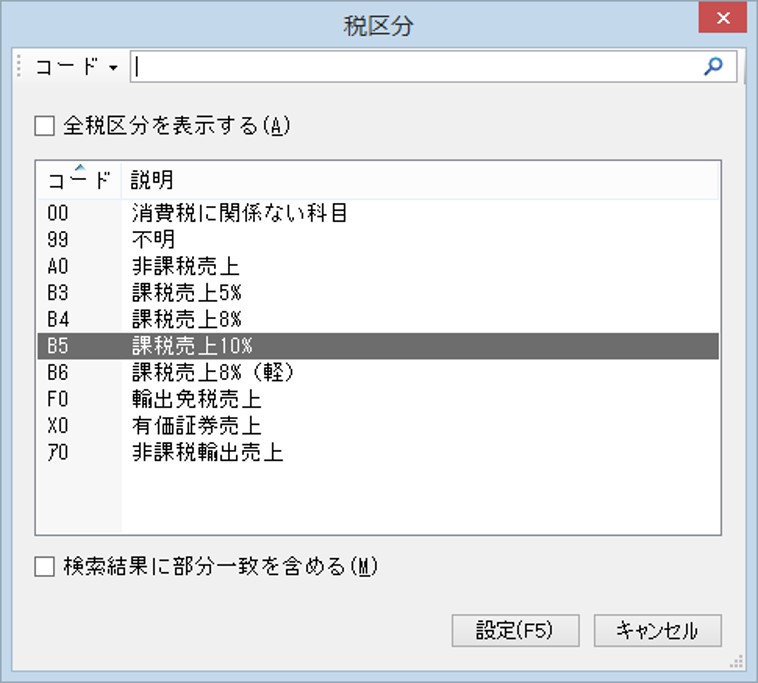

税区分 ※ |

消費税等の額を計算するための消費税区分を借方、貸方のそれぞれについて設定します。設定された税区分は、仕訳などの入力で勘定科目を選択した場合に初期値として表示されます。 税区分コードを直接入力するか、ボタンをクリックすると表示される税区分の参照ウィンドウから選択します。

「全税区分を表示する」にチェックマークを付けると、すべての税区分が表示されます。

|

|

消費税自動計算 ※ |

勘定科目が仕訳で使用された際に初期表示する消費税自動計算方法を設定することができます。

|

|

消費税端数処理 ※ |

勘定科目が仕訳で使用された際に初期表示する消費税等自動計算時の端数処理方法を以下から選択します。

|

|

取引先入力 ※ |

勘定科目が仕訳で使用された際の取引先の入力方法を「しない、する」から選択します。

|

|

表示区分 ※ |

仕訳を入力する際など、該当の勘定科目の「参照ウィンドウ」への表示・非表示を設定します。 通常使用しない科目(資本金など)を「非表示」に設定しておくと、参照ウィンドウが見やすくなります。「非表示」に設定していても、仕訳の入力は可能です。 また、帳票にも集計されます。 |

|

関連科目 |

コードを入力するか、ボタンをクリックして参照ウィンドウから選択します。 関連科目には2種類があります。 (1) 設定した勘定科目が、「日常帳票」-「合計残高試算表」、「決算処理」-「決算書」のメニューバーの「設定」-「評価勘定の出力方法の設定」で「控除した残額のみ記載」「科目ごとに控除して記載」が選択されている際の関連を表す項目となる場合。 以下の科目属性が設定されている勘定科目のみ設定が可能です。 貸倒引当金(売上債権)、貸倒引当金(その他流動資産)、貸倒引当金(投資その他の資産)、割引手形、裏書手形、有形固定資産(減価償却累計額)、有形固定資産(減損損失累計額)、無形固定資産(償却累計額)、無形固定資産(減損損失累計額)、割引電子記録債権、裏書電子記録債権

設定例) 「建物減価償却累計額」(科目属性:有形固定資産(減価償却累計額))という勘定科目が存在する場合、関連科目欄に「211 建物」を設定しておきます。 関連付けをしておくことで、月次は科目ごとの減価償却を行っていても、決算時に出力方法を3通りから選択することができます。 月次でも科目ごとに把握する必要がない場合は、初期設定で、コードが“227”“2270”か“237”“2370”の勘定科目を使用してください。 (2) 設定した勘定科目が 以下の科目属性が設定されている勘定科目のみ設定が可能です。 「予備知識」-「月次決算整理仕訳について」も併せてご覧ください。 期首商品棚卸高、期首製品棚卸高、期首半製品棚卸高、(製)期首原材料棚卸高、(製)期首仕掛品棚卸高 |