入出金データの受入(EB連携)

本処理では、金融機関のEBサービス、パソコンバンキングソフトで提供される入出金データを基に、仕訳を自動作成して、「データ入力」-「振替伝票入力(コクヨ式)」に転送します。

-

※ 金融機関のEBサービスを利用するには、金融機関との契約が必要です。また、EBサービスで提供されるデータを受信するには専用のソフトが必要です。

-

※ パソコンバンキングソフト「EBNext2DX」と対応しています。

準備作業として、

-

入出金データ内の口座情報と「前準備」-「金融機関の登録」で登録した会社口座の関連付け

-

入出金データ内の振込依頼人名、EDI情報、摘要の情報と作成する仕訳の勘定科目等の設定の関連付け

-

入金データの手数料仕訳に使用する手数料区分の設定

を行います。

-

※ じまん(jiman)ではご使用になれません。

ヒントと注意事項

-

以下の場合は、本処理を起動することができません。

-

同じデータ領域内で、他のユーザーが本処理を起動している場合

-

処理をするユーザーに対して、「セキュリティ」-「領域ユーザーの登録」で入力・参照ロックを設定している科目、部門が存在する場合

-

「前準備」-「金融機関の登録」で会社口座が1件も登録されていない場合

-

-

読み込んだ入出金データにエラーとなる項目が1つでも存在する場合、ファイル全体の受入ができません。

-

作成される仕訳には以下の制限があります。

-

◇ 日付が会計期間外など、不正な状態のデータについては転送できません。

-

◇ 本処理から転送して「振替伝票入力(コクヨ式)」で登録した仕訳の入力プログラム区分は、「11:入出金データ受入」になります。

-

◇ 同じ日付の入出金データは、同一伝票にまとめて転送します。

-

◇ 金額がマイナスの入出金データは、「入出金仕訳の設定」の「マイナス金額の扱い方」の設定に従って仕訳を作成します。

-

◇ 以下のすべての条件を満たす場合に手数料仕訳を作成します。次項の≪振込手数料について≫も併せてご覧ください。

-

受入を実行するのが入金データである

-

「入出金仕訳の設定」-「手数料区分」が「0:手数料仕訳を作成しない」以外である

-

※ 「手数料区分」に「1:定額料金を使用する」が設定されていて、金額が0円の場合も手数料仕訳を作成します。

-

※ 「手数料区分の編集」で設定した手数料区分を使用しており、結果として手数料が0円の場合は手数料仕訳を作成しません。

-

-

-

振込手数料が先方負担の場合、取引先への請求金額がそのまま銀行データに入っていますので手数料を計算する必要はありません。

しかし、当方負担の場合は銀行データには手数料が引かれた金額が入っています。

このまま仕訳を登録すると売掛金・未収入金などの債権の消し込みが適切に行えませんので、手数料を計算して本来の請求金額に合わせます。

手数料の計算方法は入出金仕訳ごとに設定できます。

(1) 「手数料区分の編集」画面で、手数料区分を登録します。金融機関によって手数料が異なることがありますので、いくつかのパターンを登録しておきます。

(2) 「入出金仕訳の設定」画面で、登録した手数料区分を選択します。振込金額に関係なく常に同じ手数料の得意先は定額料金を設定できます。また、先方負担の場合は「0:手数料仕訳を作成しない」に設定しておきます。

手数料は次のように計算されます。

-

0:手数料仕訳を作成しない:計算しません。

-

1:定額料金を使用する:定額料金に設定された金額を手数料とします。

-

「手数料区分の編集」で設定した手数料区分が選択されている場合:選択されている手数料区分を見て決定します。

例)30,000円未満が550円、30,000円以上が770円という設定のとき。

振込金額 ≧ 30,000円+550円-770円のときは770円、そうでなければ550円。

-

※ 振込金額が30,000円に近いとき正しく判定できませんので、「振替伝票入力(コクヨ式)」で訂正してください。

-

計算された手数料と振込金額を合計すれば、請求金額と等しくなるはずです。異なる場合は計算された手数料を正しい金額に「振替伝票入力(コクヨ式)」で訂正してください。ただしその際は、請求金額が全額振り込まれないことも考慮してください。

-

-

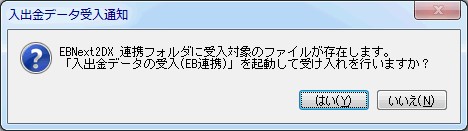

メニューバーの「設定」-「領域の選択・メニュー終了時に確認を行う」にチェックが付いていて、連携フォルダに有効な受入ファイルが存在する場合は、データ領域の選択とメニューの終了の際に本処理を起動して受入を行うか確認する画面が表示されます。

-

仕訳の各項目には以下の内容が設定されます。必要に応じて「振替伝票入力(コクヨ式)」で修正してください。

項目

出金仕訳

入金仕訳

手数料仕訳

借方科目

「入出金仕訳の設定」で設定した勘定科目

「前準備」-「金融機関の登録」の該当会社口座の関連科目情報で設定した会社口座科目

「前準備」-「金融機関の登録」の該当会社口座の関連科目情報で設定した支払手数料科目(EB連携)

借方補助

「入出金仕訳の設定」で設定した補助科目

「前準備」-「金融機関の登録」の該当会社口座の関連科目情報で設定した会社口座補助科目

「前準備」-「金融機関の登録」の該当会社口座の関連科目情報で設定した支払手数料補助科目(EB連携)

借方税区分

借方に設定された補助科目、勘定科目の登録処理で設定した「借方税区分」 ※1

借方部門

以下のすべての条件を満たす場合は、「入出金仕訳の設定」で設定した部門

(1) 借方科目が設定されている

(2) 部門管理が「全科目」、または「損益計算書科目」かつ借方科目が損益計算書科目

借方税計算

モード借方に設定された補助科目、勘定科目の登録処理、または「前準備」-「会社基本情報の登録」で設定した「消費税自動計算」

貸方科目

「前準備」-「金融機関の登録」の該当会社口座の関連科目情報で設定した会社口座科目

「入出金仕訳の設定」で設定した勘定科目

貸方補助

「前準備」-「金融機関の登録」の該当会社口座の関連科目情報で設定した会社口座補助科目

「入出金仕訳の設定」で設定した補助科目

貸方税区分

貸方に設定された補助科目、勘定科目の登録処理で設定した「貸方税区分」 ※1

貸方部門

以下のすべての条件を満たす場合は、「入出金仕訳の設定」で設定した部門

(1) 貸方科目が設定されている

(2) 部門管理が「全科目」、または「損益計算書科目」かつ貸方科目が損益計算書科目

貸方税計算

モード貸方に設定された補助科目、勘定科目の登録処理、または「前準備」-「会社基本情報の登録」で設定した「消費税自動計算」

貸借金額

出金金額

入金金額

「手数料区分の編集」で設定した手数料金額

仕訳摘要

振込依頼人名+半角スペース2個+[EDI情報]+半角スペース2個+摘要

-

※ 1 伝票日付が「2014年4月1日より前」の場合は、税区分の初期値をもとに税率5%の税区分に読み替えます。

伝票日付が「2014年4月1日以降2019年10月1日より前」の場合は、税区分の初期値をもとに税率8%の税区分に読み替えます。

-

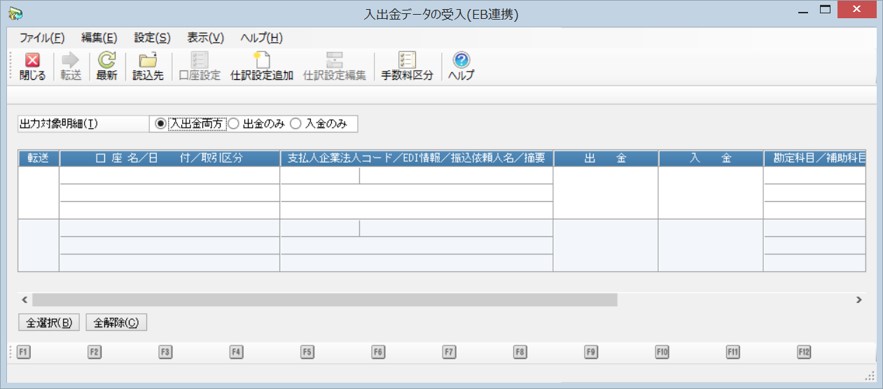

画面

メニューの「銀行処理」-「入出金データの受入(EB連携)」を選択すると、以下のような画面が表示されます。